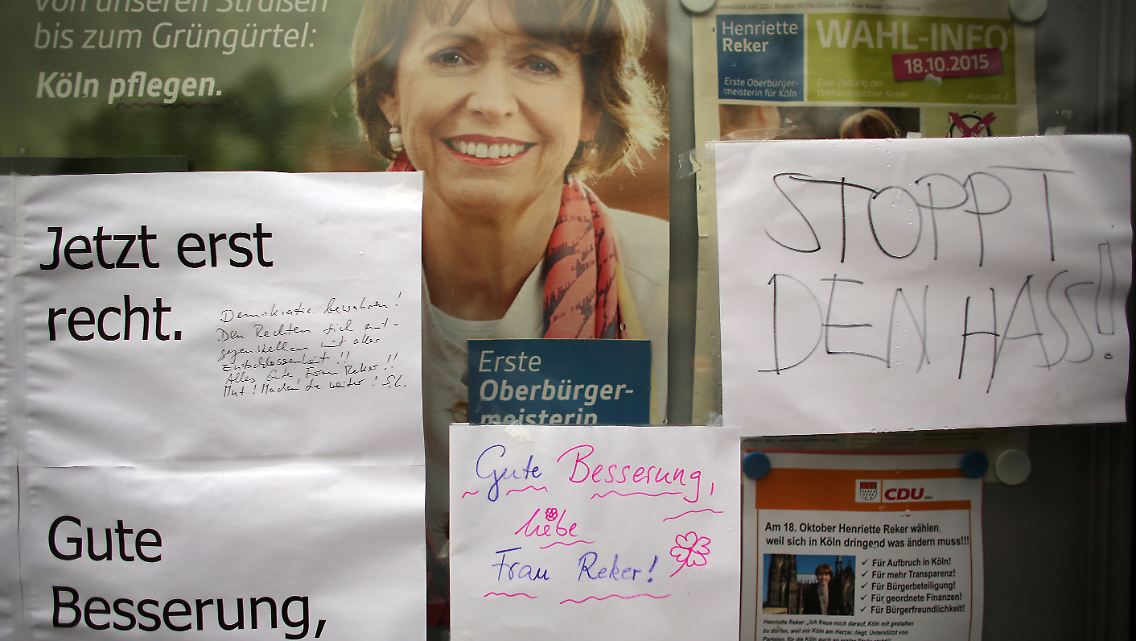

Hinschauen reicht nicht Wie man rechten Hass bekämpft

20.10.2015, 09:39 Uhr

Pegida-Demo in Dresden: Ein Teil des breiten Spektrums rechter Hass-Veranstaltungen.

(Foto: dpa)

Fremdenfeindlichkeit lässt sich leider nicht mit Menschenketten bekämpfen. Sechs Vorschläge, wie es besser ginge.

Hinschauen. Das ist die Forderung, auf die sich alle einigen können, ob ein Rechtsextremer eine Politikerin mit einem Messer angreift, ob sich in Dresden Fremdenfeinde zusammenrotten, ob Flüchtlingsheime brennen oder ob ein rechtes Terrortrio mordend durch Deutschland zieht. Und es stimmt: Oft wird nicht hingeschaut, oft wird verdrängt. Und manchmal toleriert der Staat die rechte Gewalt vielleicht sogar bewusst. Dem Verfassungsschutz muss man diesen Vorwurf machen. Stichwort: NSU. Ebenso der sächsischen Polizei. Stichwort: Heidenau.

Doch in vielen anderen Fällen wird hingeschaut. Rund um den Jahreswechsel 2014/2015 drehten sich Politik und Medien ganz um das Thema Pegida. Hat die Bewegung dadurch an Kraft verloren? Im Gegenteil. Auch dass in diesem Jahr die Zahl der Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte deutlich zugenommen hat, wird weder verschwiegen noch bagatellisiert. Brennen deswegen weniger Heime? Wohl kaum. Im schlimmsten Fall fühlen sich Täter durch die Berichterstattung sogar bestätigt.

Es muss noch mehr Antworten auf rechte Bewegungen und rechte Gewalt geben, als nur hinzuschauen und zusammenzustehen. Sich gegenseitig zu sagen, wie geschockt und angewidert man ist, sich zu Menschenketten zusammenzufinden und Kerzen anzuzünden – das ist Trauerarbeit, keine Bekämpfung von Rechtsextremismus. Wieso sollte es einen Rechtsverdrehten beeindrucken, wenn die Parteien zusammenhalten, die er verachtet, und deren Programme er oft schon aufgrund beschränkter zerebraler Kapazität kaum unterscheiden kann?

Keine Fehler machen

Was kann man tun, wenn das ganze Hingeschaue nichts hilft und die Nazis trotzdem Nazis bleiben? Eine unvollständige Sammlung an Antworten:

1. Genauer hinschauen. Nicht nur die Gefahr erkennen, sondern Strukturen begreifen, Unterschiede feststellen, Nuancen erkennen. Das Unkraut des Rassismus wächst auf unterschiedlichen Böden. Wer dem Rassismus den Boden entziehen möchte, muss ihn genau kennen. Das heißt: die Risse im Weltbild der Fremdenfeinde finden und die unterschiedlichen Quellen, aus denen es neue Nahrung bekommt.

Es gibt Menschen, die in den Hass hineingeboren werden, die schon im Elternhaus oder als Jugendliche rechtsextrem sozialisiert werden. Und es gibt Menschen, die aus der Mitte kommen und nach rechts abdriften wie der Autor Thilo Sarrazin, der noch immer SPD-Mitglied ist, neulich aber in Österreich Wahlkampf für die rechtspopulistische FPÖ machte. Es gibt Menschen, deren Hass auf Muslime dadurch verstärkt wird, dass sie in Stadtvierteln leben, in denen Integration misslungen ist. Und es gibt Menschen, deren Hass auf Muslime sich dadurch verselbständigt, dass sie noch nie bewusst einem Muslim begegnet sind. Der Extremismus in Sachsen ist ein anderer als der in NRW. Rechte Kameradschaften sind etwas anderes als Pegida. Zu diskutieren, was von beidem gefährlicher ist, ist müßig. Beides muss bekämpft werden. Aber eben auf unterschiedliche Art und Weise.

2. Keine Fehler machen. Wenn man dann genau hingeschaut hat, ist die Voraussetzung dafür gegeben, sich in der Debatte keine Peinlichkeiten zu erlauben. Pegidisten sind keine "Nazis in Nadelstreifen" und nicht jeder, der sich kritisch in die Debatte um ein Flüchtlingsheim einmischt, ist ein Ausländerfeind. Zu oft passieren solche falschen Zuschreibungen und sie erzeugen das Gegenteil dessen, was sie bewirken sollen: Sie schwächen nicht das Ressentiment, sondern motivieren Freunde des Beschimpften dazu, sich zu solidarisieren.

3. Demokratie stärken. Der Staat interessiert sich erstaunlich selten für die Meinung seiner Bürger. Das sagen nicht nur Rechtsextreme, sondern auch Linke und parteiübergreifende Netzwerke. Seit Jahrzehnten versprechen Parteien, Volksentscheide auf Bundesebene einzuführen. Seit Jahren reden sie außerdem davon, Beteiligungsmöglichkeiten über das Internet auszubauen. Nichts davon ist passiert. Während im Netz Beteiligungsplattformen sprießen, vergammelt das deutsche Petitionswesen in lächerlicher Analogität. Dabei gäbe es doch nichts Schöneres für einen Demokraten, dabei zuzusehen, wie Rechtsradikale bei der Suche nach Mehrheiten scheitern.

Keine Brücken bauen

4. Rechte zu Wort kommen lassen. Die Strategie, rechtsextreme und rechtspopulistische Politiker ganz aus den Medien herauszuhalten, ist überholt. Sie verschaffen sich ihre Aufmerksamkeit auf Wegen, die Journalisten nicht blockieren können. Wer sie aussperrt, bestätigt nur ihren Zensur-Vorwurf. Die andere Strategie ist, ihnen Redeanteile zuzugestehen und ihre Selbstentlarvung zu befördern. Der Auftritt des AfD-Politikers Bjorn Höcke am vergangenen Sonntag bei "Günther Jauch" ist ein gutes Beispiel dafür, dass diese Strategie funktionieren kann. Schwieriger ist es mit NPD-Größen, doch auch das kann funktionieren, wie das Porträt des EU-Abgeordneten Udo Voigt im SZ-Magazin zeigt.

5. Den Rechtsstaat aktivieren. Verfassungsfeinde sind in erster Linie ein Fall für Justiz und Polizei. Diese müssen versuchen, die Neonazis vom politischen Prozess fernzuhalten, indem sie ihre Organisationen beobachten und wenn möglich verbieten. Aussteigerprogramme können dies flankieren.

6. Die Zunge hüten. Man mag ja der Meinung sein, dass Deutschland einen Grenzzaun braucht oder das Grundrecht auf Asyl durch eine Obergrenze ersetzen sollte. Aber wenn man eine solche Forderung erhebt, sollte man wissen, dass man damit einen Samen in den braunen Boden legt. Das heißt nicht, dass man aus Angst vor Rechtsextremen seine Meinung ändern oder verschweigen müsste. Doch es heißt, dass man mit dieser Meinung vorsichtig umgehen muss. Zu harte Zuspitzung sollte man vermeiden. Die Strategie, etwas Extremes zu fordern, um dann auf einen genehmen Kompromiss zu hoffen, darf es bei diesen Themen nicht geben. Sonst macht man rechtspopulistische Thesen gesellschaftsfähig und baut dem Extremismus eine Brücke in die Mitte der Gesellschaft.

Quelle: ntv.de