Nach Anschlag in BerlinWie informiere ich mich im Netz am besten?

Nach Anschlägen und Katastrophen suchen viele Menschen im Netz nach Neuigkeiten. Wohin wendet man sich für verlässliche Informationen? Was sind die wichtigsten Quellen? Und wie erfahre ich, ob es meinen Lieben gut geht?

Nach Ereignissen wie dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt sind nicht nur Angst und Sorge groß, auch Verwirrung und Unsicherheit machen sich breit. Was ist vorgefallen? Was ist Spekulation, was Fakt? Und wie finde ich heraus, ob meine Freunde, Verwandten und Bekannten in Sicherheit sind? Im Netz überschlagen sich die Informationen, doch nicht immer ist das, was man dort liest, hört und sieht, auch wahr. Wer verlässlich informiert werden möchte, hält sich deshalb am besten an einige wenige, ausgewählte Quellen.

Katwarn und NINA

Die zwei Smartphone-Apps Katwarn und NINA warnen in Deutschland im Falle von Katastrophen, Amokläufen und Terroranschlägen per Push-Benachrichtigung und geben Verhaltensempfehlungen für die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten. Wenn die Gefahr vorüber ist, geben sie Entwarnung. Beide Warnsysteme funktionieren ähnlich, Nutzer werden per SMS, E-Mail oder Smartphone-App für iOS, Android und Windows Phone benachrichtigt. Wer sie nutzen will, muss sich vorher beim Dienst anmelden, für eine Standortbestimmung gibt man entweder die eigene Postleitzahl an oder erlaubt der App den Zugriff auf die Standortdaten des Smartphones.

Wer eine Warnung bekommt, entscheiden die Behörden im Einzelfall anhand der betroffenen Postleitzahlengebiete. Die Schwächen der Systeme liegen vor allem in der lückenhaften Verbreitung, weder Katwarn noch NINA decken das gesamte Bundesgebiet ab - welche App man nutzen sollte, hängt also auch vom aktuellen Aufenthaltsort ab. In der Vergangenheit waren die Dienste zudem in die Kritik geraten, weil sie im entscheidenden Moment den Dienst versagten - die Kapazitäten der Server waren der hohen Zahl von Nutzeranfragen nicht gewachsen.

Kritik gab es am Abend des Anschlags vom Breitscheidplatz zudem daran, dass sowohl NINA als auch Katwarn stillblieben. Die Betreiber von Katwarn wiesen bei Twitter die Schuld von sich und antworteten einem verärgerten Nutzer: "Verantwortung für Warnungen (Zeit, Inhalt, Umfang) liegt bei zuständigen Behörden." Wie beide Apps genau funktionieren und wie man sich anmeldet, erklärt n-tv.de hier.

Twitter, n-tv.de und Co.

Für verlässliche und aktuelle Informationen der zuständigen Behörden war auch am Abend des Berliner Anschlags Twitter die erste Anlaufstelle. Hier äußerten nicht nur zahlreiche Nutzer ihre Wut, Anteilnahme und Betroffenheit über die Vorfälle, auch die Polizei Berlin klärte in Echtzeit über den Stand der Dinge auf: Über die beiden Kanäle PolizeiBerlin (@polizeiberlin) und PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) hielten die Behörden die Bevölkerung auf dem Laufenden - die wichtigsten Informationen wurden ins Englische übersetzt.

Als Hashtags zum Anschlag setzten sich #Breitscheidplatz sowie #BerlinAttack durch. Am Morgen nach der Tragödie stand in den Twitter-Trends #BerlinAttack weit oben. Leider nutzen diesen Hashtag auch viele Nutzer für fremdenfeindliche Parolen und dafür, Ressentiments gegen Flüchtlinge zu schüren. Wer Hass, Verallgemeinerungen und Hetze nicht ertragen möchte, hält sich besser an die offiziellen Kanäle der Behörden - alles Wichtige erfährt man, in diesem sowie in allen anderen Fällen, dort.

Für eine Einordnung der Informationen, Hintergrundberichte und den Überblick über das Geschehen eignet sich Twitter mit seinen auf 140 Zeichen reduzierten Kurznachrichten hingegen kaum. Hier bietet sich eher das Angebot der Nachrichtensender und -Websites an. Nicht nur die öffentlich-rechtlichen Sender haben den Vorfall ausführlich beleuchtet, auch bei n-tv und im Netz auf n-tv.de wurde und wird umfassend berichtet. Ein Liveticker klärt die Leser von n-tv.de auf, sobald es Neuigkeiten gibt. Natürlich ist n-tv.de auch bei Twitter und Facebook.

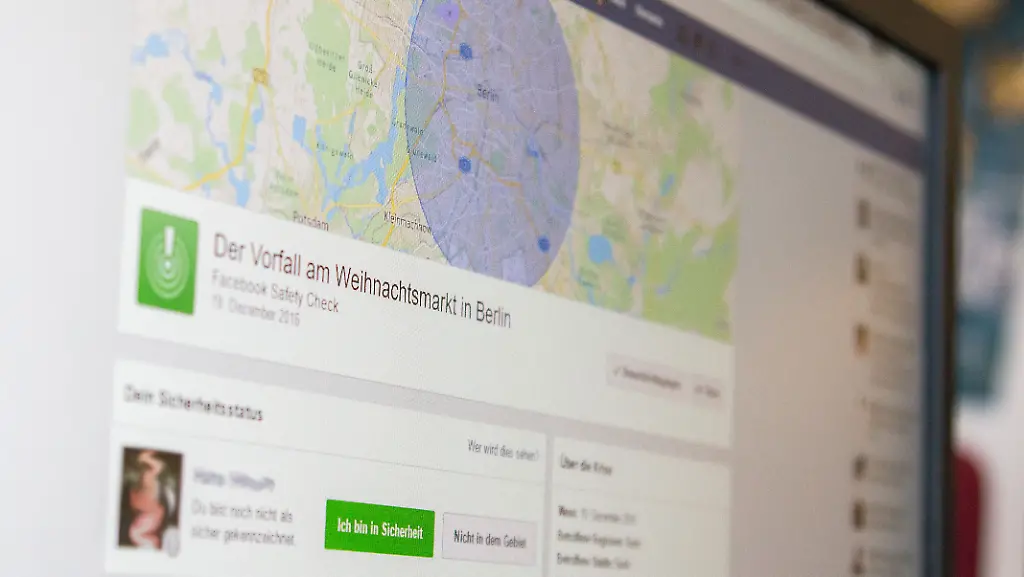

Facebook Safety Check

Als weltgrößtes Online-Netzwerk ist Facebook nach einer Katastrophe für viele Nutzer der erste Anlaufpunkt. Hier laufen nicht nur Nachrichten über die Ereignisse zusammen, auch über das Wohlergehen von Freunden, Kollegen und Angehörigen informieren sich die Nutzer hier. Im vergangenen Jahr hat Facebook einen Sicherheits-Check eingeführt, über den Nutzer im betroffenen Gebiet sich und ihre Kontakte als sicher markieren und andere dazu einladen können, sich selbst zu markieren. Damit soll Panik, Angst und Ungewissheit vorgebeugt werden. Wo sich ein Nutzer aufhält, ermittelt Facebook über die Ortungsfunktion des Smartphones oder über die IP-Adresse.

Ursprünglich war der Safety Check nur für Naturkatastrophen gedacht, nach den Anschlägen von Paris am 13. November 2015 hat Facebook die Funktion aber ausgeweitet. Seitdem kommt sie auch bei Anschlägen auf aller Welt zum Einsatz. Zu Anfang musste der Safety Check von Facebook aktiviert werden, inzwischen schaltet er sich aber automatisch ein, sobald Nutzer in einer Region vermehrt aktiv sind und dabei Begriffe wie "Anschlag", "Erdbeben", "Feuer", "Schießerei" oder ähnliches benutzen, die auf eine Katastrophe hindeuten.

Nutzer, die sich in der Nähe eines solchen Ereignisses befinden, werden von Facebook gefragt, ob sie sicher sind und dazu aufgefordert, sich als sicher zu markieren. In einer Übersicht sehen sie zudem alle Freunde in der Umgebung und deren Status, außerdem die Namen derjenigen Nutzer, die einen Kontakt aus der Freundesliste eingeladen haben, sich selbst als sicher zu markieren.

Der Safety-Check ist sicher ein nützliches Tool und verschafft vor allem dann Gewissheit, wenn sich viele Bekannte in der Umgebung eines Katastrophengebiets aufhalten, die man nicht alle einzeln kontaktieren kann oder möchte. Gänzlich darauf verlassen sollte man sich aber nicht. Denn der Safety Check funktioniert nur dann, wenn Nutzer ihren Aufenthaltsort mit Facebook teilen. Wer das nicht tun möchte, kann auch nicht den Sicherheits-Check nutzen. Im Zweifel ist es also besser, persönlich nachzufragen - ganz konventionell mit einer SMS, einer Whatsapp-Nachricht oder einem Anruf.