Erst Pesthaus, dann Uni-Klinik300 Jahre Charité

Sie ist einer der wichtigsten Arbeitgeber Berlins: 107 Kliniken und Institute zählen zur Charité. Ursprünglich als Lazarett gegründet, ist sie heute eine der größten Uni-Kliniken Europas.

Virchow, Koch und Sauerbruch: Deutschlands berühmteste Ärzte haben an der Charité gearbeitet und der Berliner Klinik zu einem Renommee verholfen, das bis heute wirkt. Am Donnerstag vor 300 Jahren wurde sie gegründet - nicht als Krankenhaus, sondern als Lazarett für die damals drohende Pest. Doch der Schwarze Tod, der 1710 in Preußen wütete, erreichte Berlin nicht. Daher wurden zunächst Bettler in dem Haus zur Arbeit verpflichtet. Nach einer kurzen Nutzung als Armeelazarett eröffnete dann im Januar 1727 ein Krankenhaus in dem Gebäude. König Friedrich Wilhelm I. verlieh ihm den Namen Charité - Barmherzigkeit.

Militärärzte in der Ausbildung

"In den ersten etwa 150 Jahren ihres Bestehens war die Charité ein Armenkrankenhaus", sagt die Historikerin Petra Lennig vom Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité, "Vermögende ließen sich zu Hause behandeln." Von Anfang an spielte die Ausbildung von künftigen Militärärzten eine große Rolle. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts erhielten hier ausschließlich Armeeangehörige Assistentenstellen. 1810 wurde die Berliner Universität gegründet, zu der auch eine medizinische Fakultät gehörte, und nach und nach verschmolzen Universitätsklinikum und Charité.

Mitte des 19. Jahrhunderts begann der große Aufschwung der Berliner Medizin und zog berühmte Forscher an. Ärzte wie Rudolf Virchow arbeiteten jetzt hier. Mit seiner Zellularpathologie war er einer der Wegbereiter für die moderne wissenschaftliche Medizin. Robert Koch veröffentlichte 1882 seine Erkenntnisse über den Erreger der Tuberkulose, und Paul Ehrlich begründete die Chemotherapie und entwickelte das erste Medikament gegen Syphilis. Seit 1928 arbeitete der Chirurg Ferdinand Sauerbruch an der Charité und nahm zum Beispiel Operationen am offenen Herzen vor.

Nazis deportierten Mitarbeiter

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten verloren mindestens 145 Professoren und Dozenten und zahlreiche weitere Mitarbeiter der Charité aus Rassen- oder politischen Gründen Lehrbefugnis und Arbeitsplatz. Einige emigrierten, andere wurden in Konzentrationslager deportiert. Viele starben. "Die meisten der Verbliebenen schwiegen oder passten sich an", sagt Lennig. "Andere, wie der Mitorganisator der systematischen Morde an psychiatrischen Patienten, Max de Crinis, machten sich direkt schuldig." Noch in den letzten Kriegstagen wurde auf dem Gelände der Charité gekämpft. Am Ende des Krieges waren 90 Prozent ihrer Gebäude beschädigt oder zerstört.

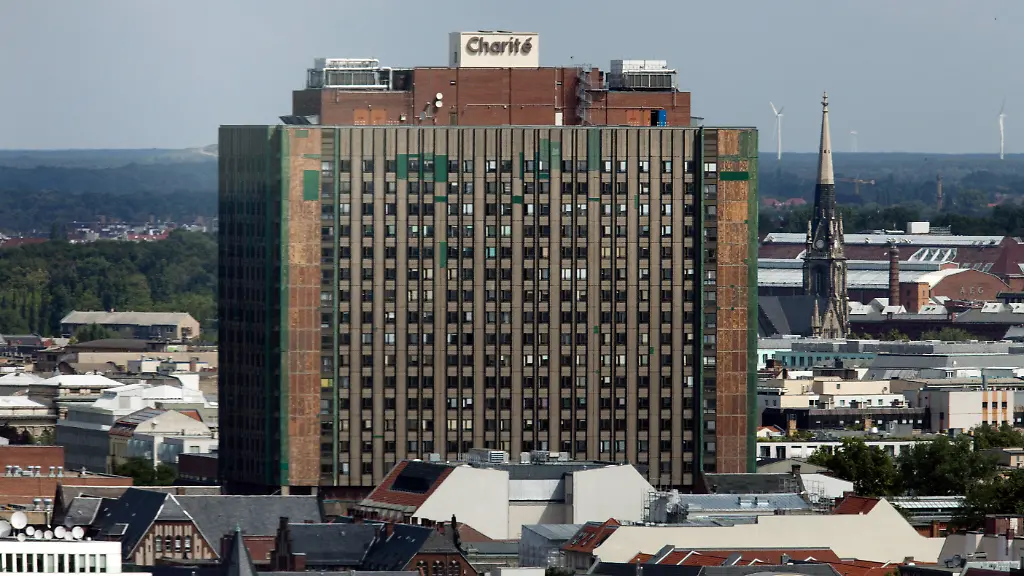

In der DDR war die Charité die am besten ausgestattete Klinik des Landes. 120 Millionen Mark stellte die Regierung nach dem Krieg für Wiederaufbau und Ausstattung zur Verfügung. Bis 1982 entstand das charakteristische Bettenhaus mit 21 Stockwerken, auf dessen Dach ein weißer Würfel mit dem Namen der Klinik sitzt. Dabei ist die Charité längst nicht mehr auf den Standort im Bezirk Mitte beschränkt. Zu ihr zählen vier Kliniken in allen Teilen Berlins.

Einstiger Ruhm nicht mehr erreichbar

Nach der Wiedervereinigung wurden die medizinischen Fakultäten von Humboldt- und Freier Universität zusammengelegt und die zugehörigen Kliniken unter dem wohlklingenden Namen Charité zusammengefasst. 107 Kliniken und Institute zählt die Charité, rund 10.400 Arbeitsplätze und 3200 Betten. "Damit ist sie eine der größten Universitätskliniken Europas", sagt Charité-Sprecherin Claudia Peter. Sie ist auch einer der größten Arbeitgeber in Berlin.

An den Ruhm des 19. Jahrhunderts konnten die Wissenschaftler von heute bisher noch nicht wieder anknüpfen. "In den letzten 20 Jahren hat es keinen Nobelpreisträger gegeben, der direkt von der Charité stammte", sagt Peter. Im chronisch armen Bundesland Berlin kam die Klinik in den vergangenen Jahren eher mit neuen Sparmodellen in die Schlagzeilen.