Ultraschall und Magnetismus Forscher knacken Blut-Hirn-Schranke

14.08.2010, 14:54 UhrDie Blut-Hirn-Schranke sorgt dafür, dass keine fremden und schädlichen Substanzen ins Gehirn gelangen. Doch wie kann man dann Medikamente an ihren Einsatzort bringen, die beispielsweise einen Gehirntumor bekämpfen sollen?

Medikamente an ihren Einsatzort zu liefern ist im Falle eines Hirntumors nicht einfach. Die Blut-Hirn-Schranke hindert viele fremde Moleküle am Eindringen ins Gehirn. Mit Ultraschall und einem Magneten ist es Forschern aus Taiwan nun aber gelungen, diese Barriere zu überwinden und mit Medikamenten beladene Nanopartikel zum Tumor zu bringen. Derart behandelte Ratten überlebten deutlich länger als Tiere ohne diese Therapie. Nachzulesen sind die Resultate in den "Proceedings" der US-Akademie der Wissenschaften.

Die Blut-Hirn-Schranke ist eine Barriere, die den Blutkreislauf vom Zentralnervensystem abkoppelt. Sie sorgt dafür, dass keine Krankheitserreger oder andere fremde und möglicherweise schädliche Substanzen ins Gehirn gelangen. Dabei entscheidet unter anderem die Größe der Substanzen, ob sie die Schranke passieren können oder nicht. Der Nachteil dieser an sich sehr sinnvollen Schutzes ist, dass auch viele therapeutisch wirksam Moleküle nicht ins Gehirn gelangen.

Überlebenszeit verlängert sich

Eine Methode, um die Blut-Hirn-Schranke zumindest vorübergehend durchlässig zu machen, ist die Behandlung mit Ultraschall. Hao-Li Liu von der Chang-Gung Universität in Taoyuan (Taiwan) und seine Mitarbeiter wendeten genau dieses Verfahren an, um Nanopartikel, die mit einem Anti-Krebs-Mittel beschichtet waren, ins Gehirn zu transportieren. Sie dirigierten diese Partikel zusätzlich mit einem Magneten.

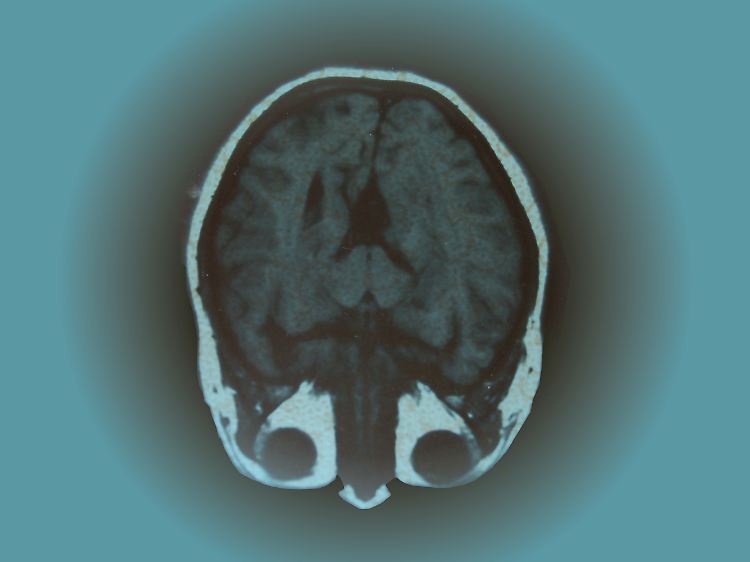

Im Magnetresonanztomographen ließ sich der Transport der Partikel überwachen. Die Kombination aus Ultraschall und magnetischer Steuerung sorgte dafür, dass sich das Krebsmittel in deutlich höherer Konzentration im Gehirn ansammelte. Bei Ratten mit einem Hirntumor verlängerte sich die Überlebenszeit im Vergleich zu unbehandelten Kontrolltieren um 66 Prozent.

Quelle: ntv.de, dpa