Entdecker der Quasikristalle Shechtman erhält Nobelpreis

05.10.2011, 12:27 Uhr

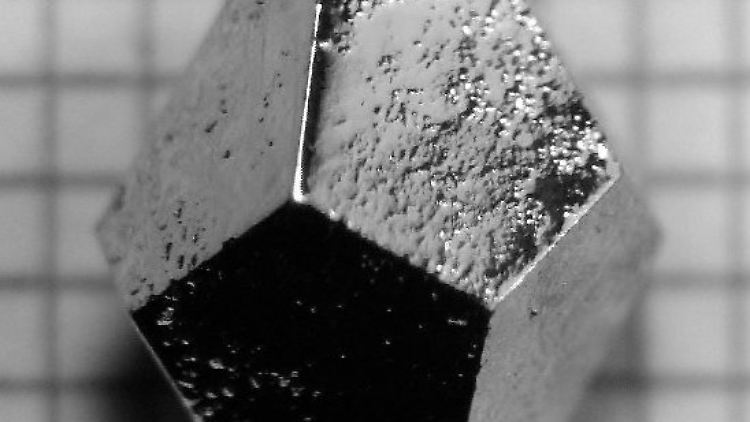

Die Entdeckung der Quasikristalle half dabei, das Wesen eines Kristalls neu zu definieren.

1982 entdeckte Dan Shechtman Strukturen in einem Kristall und seinen Atomen, die man bis dahin für unmöglich gehalten hatte. Für die Anerkennung seiner Erkenntnisse musste der Chemiker lange kämpfen. Nun wird Shechtman für seine Arbeit geehrt. Er habe das Verständnis der Chemiker von Feststoffen fundamental verändert, erklärt das Nobelkomitee in Stockholm.

Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an einen Forscher aus Israel. Dan Shechtman werde für die Entdeckung der sogenannten Quasikristalle geehrt, teilt das Nobelkomitee des Karolinska-Instituts in Stockholm mit.

Shechtman, heute emeritierter Professor des Technion-Instituts in Haifa, habe im Jahr 1982 Strukturen in Atomen gefunden, die für unmöglich gehalten worden seien. Mit seiner Arbeit habe er eine Kontroverse in der Wissenschaft ausgelöst und "das Verständnis der Chemiker von Feststoffen fundamental verändert", heißt es in der Erklärung.

Quasikristalle sind beispielsweise in bestimmten Arten von Stahl zu finden, dem sie durch ihre dichte Struktur eine besondere Festigkeit verleihen. Sie kommen in der Natur in diversen Mineralien vor und könnten künftig auch im Labor erzeugt werden, um etwa Bratpfannen oder Dieselmotoren besonders widerstandsfähig zu machen. Dabei ist vor allem interessant, dass sie hohen Druck und extreme Hitze aushalten können.

Paradigmenwechsel in der Chemie

"Shechtmans Arbeit hat zu einem Paradigmenwechsel in der Chemie geführt", sagte der Chef des Chemie-Nobelkomitees, Lars Thelander. "Seine Arbeit traf auf große Skepsis. Aber Dank der hohen Qualität seiner Daten konnte der Meinungsstreit beendet werden."

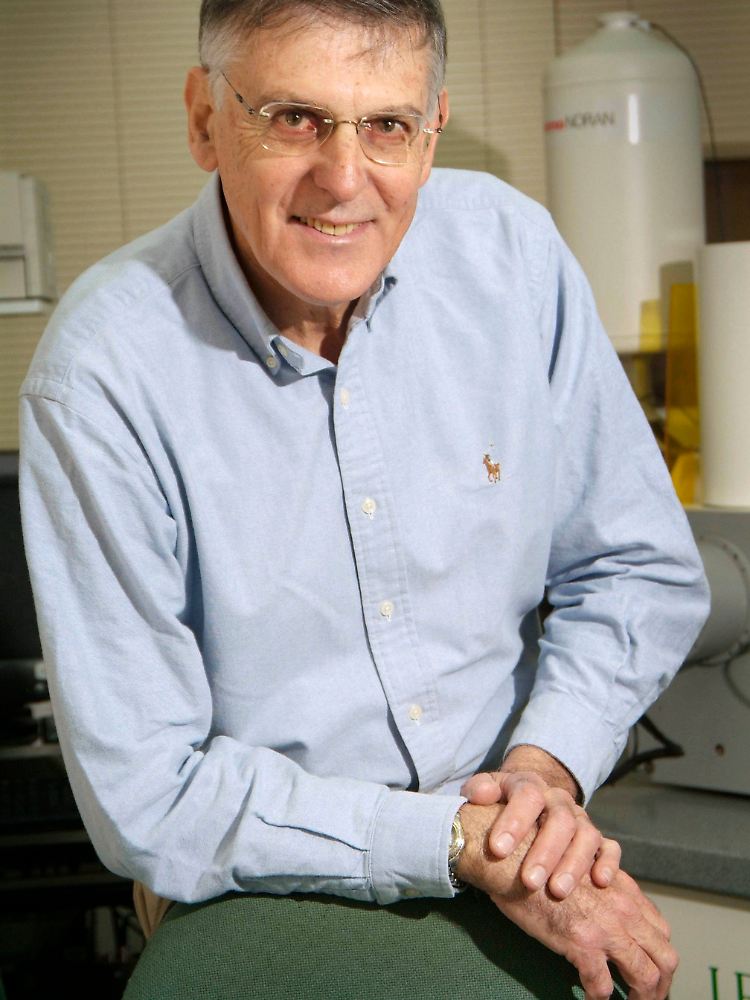

Daniel Shechtman. Noch wollte er sich nicht zu der Ehrung äußern. "Bitte haben Sie Verständnis - ich muss erst einmal meine Frau anrufen", sagte er.

(Foto: picture alliance / dpa)

Die von dem 1941 in Tel Aviv geborenen Forscher entdeckten Quasikristalle aus Aluminium und Mangan standen zunächst im Widerspruch zu den grundlegenden Gesetzen der Kristallographie. In ihrer Struktur erinnern sie an islamische Mosaike, wie sie im mittelalterlichen Alhambra-Palast von Spanien zu sehen sind, erläutert die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften. Die Entdeckung sei "so unwahrscheinlich gewesen wie die Herstellung eines Fußballs lediglich aus Sechsecken, obwohl auch Fünfecke nötig sind". Publiziert wurde Shechtmans Erkenntnis demnach erst im Jahr 1984.

Nach der Entdeckung sah sich Shechtman damals mit breitem Widerstand konfrontiert, er wurde von Kollegen ausgelacht und war sich seiner Sache zunächst selbst nicht sicher. Ein Institutsleiter überreichte ihm ein Lehrbuch für Kristallografie und empfahl ihm, dieses zu lesen. Zudem wurde er nachdrücklich aufgefordert, seine damalige wissenschaftliche Arbeitsgruppe in den USA zu verlassen.

Nach Ansicht von Experten ist der Chemie-Nobelpreis für Daniel Shechtman nun wohlverdient. "Das war ein Preis, der eigentlich schon vor einiger Zeit fällig gewesen wäre", sagt Gerhard Ertl, Chemie-Nobelpreisträger von 2007. "Es ist wirklich eine ganz neue Art von Struktur und Materie", sagte Ertl. Die fünfstellige Symmetrie der Quasi-Kristalle widerspreche dem üblichen Ordnungsprinzip. "Primär ist es wohl die Grundlagenforschung, die hier im Vordergrund steht", so der Chemiker. Man versuche aber, auf dieser Basis neue Stoffe zu erzeugen, die besonders fest sind oder gut leiten.

Verleihung am 10. Dezember

Im vergangenen Jahr war der Chemie-Nobelpreis an den US-Forscher Richard Heck und die japanischen Wissenschaftler Ei-ichi Negishi und Akira Suzuki gegangen. Die renommierte Auszeichnung ist ebenso wie die übrigen Preise mit umgerechnet knapp 1,1 Millionen Euro dotiert. Verliehen werden die Auszeichnungen am 10. Dezember.

Am Montag und Dienstag waren bereits die Träger der Nobelpreise für Medizin und Physik bekanntgegeben worden, am Donnerstag folgt der Nobelpreis für Literatur. Die mit besonderer Spannung erwartete Benennung des Friedensnobelpreisträgers findet am Freitag in Oslo statt. Den Abschluss bildet der Preis für Wirtschaftswissenschaften am Montag kommender Woche.

Quelle: ntv.de, AFP/rts/dpa