35 Jahre gefräßiger Gelbling Pac-Man statt Fuck-Man, Sterne statt Punkte

22.05.2015, 07:10 Uhr

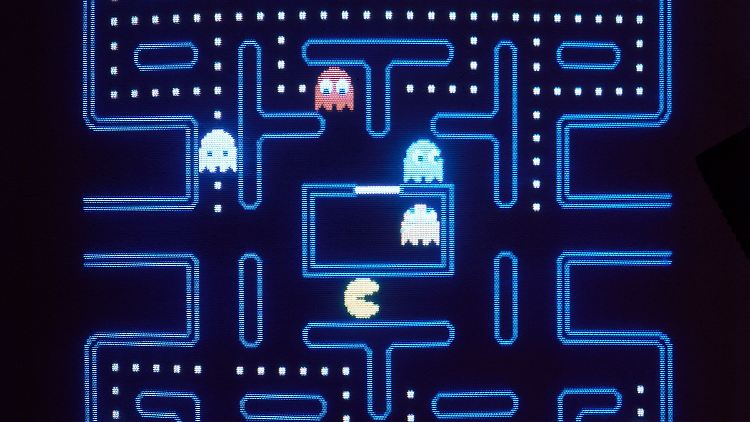

Gänge, Punkte, Geister - Pac-Man fesselt seit 35 Jahren.

(Foto: AP)

Vor dreieinhalb Jahrzehnten erscheint das Videospiel Pac-Man in Japan. Dort wird die gelbe Kugel zunächst ignoriert. Im Exil frisst sie sich zu Kultstatus, der inzwischen bis ins Weltall reicht. Trotz US-amerikanischer Prüderie.

Fressen oder gefressen werden. So einfach ist das Spiel, das zum globalen Kulturgut gehört: Pac-Man. Vier Geister wollen verhindern, dass die Punkte in ihren Gängen weggemampft werden. In der Mitte des 2D-Labyrinths liegt ihre Zentrale. Die farbigen Gegner haben einen Bewegungssensor - je länger in einem Bereich, desto engmaschiger wird ihr Netz. Sie umkreisen den Spieler, jeder mit einer anderen Taktik, bis der entscheidende Fehler kommt und es keinen Ausweg mehr gibt. So war es bei der Erstveröffentlichung vor 35 Jahren, so ist es heute.

Der Ausweg ist eine Super-Pille, mit der alle Geister blau werden und damit für eine gewisse Zeit genießbar. Sind alle Punkte gefressen, geht das Spiel - oder das Level - wieder von vorne los. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn in der Urversion von 1980 gab es nur ein Irrgarten-Design. Mit aufsteigender Stufe verändert sich bloß die Schnelligkeit der Geister. Pac-Man ist der Meister der zwei Dimensionen und vier Richtungen. Oben, unten, links, rechts - mehr Bewegung ist nicht möglich.

Die Geschichte des digitalen Superstars nimmt bereits im Jahr 1977 seinen Anfang. Damals engagiert das japanische Unternehmen Namco einen 22-Jährigen für seine Videospielabteilung, die es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gibt. Der Hersteller von Unterhaltungselektronik geht mit dem neuen Mitarbeiter ein Risiko ein. Toru Iwatani hat keine Erfahrung im Geschäft, kann weder programmieren noch Grafiken entwerfen. Ideen sind sein einziger Trumpf.

Außerirdische verursachen Münzknappheit

Der junge Mann bekommt eine Chance, weil die japanischen Bosse unbedingt ins Spielhallengeschäft wollen. Sie haben den richtigen Riecher: Im Jahr 1978 landet die Konkurrenz von Taito mit Space Invaders einen bis dahin unerreichten Mega-Hit, der in Japan für eine Münzknappheit sorgt. Das Land zockt, und Namco will mitverdienen. Iwatani entwirft das Pac-Man-Konzept. Während ein anderes Team am Space-Invaders-Klon arbeitet, hat Iwatani die Idee für den gelben Vielfraß in einem 2D-Irrgarten, den der Spieler aus der Vogelperspektive steuert.

Nach 17 Monaten der Entwicklung wird Pac-Man am 22. Mai 1980 in Japan unter dem Namen Puck-Man veröffentlicht. Nie zuvor hatte jemand so lange an einem Computerspiel gearbeitet, doch in seinem Heimatland sind die Reaktionen mittelmäßig. Der Gelbling ist weit von einem Hit entfernt. Midway bringt die Punktejagd im Oktober in die US-Spielhallen. Puck-Man heißt dort Pac-Man, weil das Unternehmen moralisch Anzügliches verhindern will. "Puck-Man"? Das war den Verantwortlichen zu nah an "Fuck-Man".

Die gefräßige Kugel löst in den Vereinigten Staaten eine Manie aus, schon das erste Jahr begründet Pac-Mans Mythos. In zwölf Monaten verkaufen die Japaner und ihre Partner über 100.000 Spielautomaten mit der Software. Nicht nur Namco und Midway nutzen den Hype um den gelben Vielfraß, auch viele andere profitieren. Seit den Anfangstagen rollt der Merchandise-Rubel. Es gibt eine Pac-Man-Brotbox, einen Pac-Man-Füllfederhalter, Pac-Man-Uhren, Pac-Man-Bettwäsche, Pac-Man-Radios und -Kopfhörer; Milton Bradley (MB) brachte ein Brettspiel auf den Markt, bei dem der Irrgarten auf dem Tisch liegt und Pac-Man sowie die Geister als riesige Plastikfiguren daherkommen.

Von 1982 bis 1984 gibt es eine Cartoon-Serie, die in den USA, Argentinien und Frankreich über die Fernsehschirme flimmert. In Manhattan jagen Fans im Jahr 2004 als Pac-Man und Geister verkleidet durch die Straßen. Im Kinofilm "Pixels", der im Juli in den Vereinigten Staaten anläuft, müssen Menschen die Welt gegen außerirdische Videospielfiguren verteidigen - darunter ist auch ein überdimensionaler Gelbling.

19 Jahre bis zum letzten Level

Die Flucht in die physische Welt wird für Spieler spätestens nötig, wenn sie zu gut werden. Es gibt in Pac-Man keinen Endgegner, keine Trophäe, gar nichts. Irgendwann geht es einfach nicht weiter. Bis Level 255 werden Punkte gefressen und wandern aufs Konto, danach ist Frust angesagt. Level 256 erscheint nur zur Hälfte auf dem Bildschirm, so dass nicht genug Punkte da sind, um die nächste Stufe zu erreichen. Der Grund: Der Levelzähler ist ein 8-Bit-Wert mit dem maximalen Ganzzahlwert 256, der beim letzten Durchlauf jedoch teilweise von anderen Inhalten beansprucht wird.

Um zu verdeutlichen, welchen Schwierigkeitsgrad diese Bereiche bedeuten: Erst 1999 spielte Billy Mitchell ein "perfect game" - er erreichte Level 256 und mit 3.333.360 die höchstmögliche Punktzahl überhaupt. Der immense Anspruch könnte die jahrzehntelange Faszination für den Vielfraß befeuert haben - so stark, dass unter anderem eine Cartoonserie, eine Hatz in Manhattan und nun ein Hollywood-Blockbuster folgten.

Für ein Spiel, das jemand konzipierte, der überhaupt keine Ahnung von den technischen Abläufen hatte, sind 35 Jahre Kult kein schlechter Wert. Und auch wenn die Punkte in den Bildschirmlabyrinthen irgendwann tatsächlich alle verspeist sein sollten, gibt es ja noch die leuchtenden im All: So entdeckten Astronomen den Vielfraß gut getarnt in NGC 281 im Sternbild Kassiopeia. Der 9500 Lichtjahre von der Erde entfernte "Pac-Man Nebel" könnte ein gutes Versteck vor den vier nervtötenden Geistern sein.

Inhalte dieses Artikels erschienen ursprünglich beim Computerspiele-Magazin gamona.de. Sie wurden für die erneute Veröffentlichung redaktionell überarbeitet.

Quelle: ntv.de