Studie: viele Vorhaben umgesetztDie Ampel macht und tut, doch kaum einer bemerkt es

Von Sebastian Huld

Von Sebastian HuldDas Ansehen der Regierungskoalition ist denkbar schlecht. Doch eine Studie stellt fest, dass sich die Bilanz der Ampel zur Halbzeit ihrer Regierung durchaus sehen lassen kann. Die Ampel sei fleißiger als vorherige Regierungen, schreiben die Autoren - doch die Menschen nehmen es ganz anders wahr.

Der sehnlichst erhoffte Neustart nach der Sommerpause droht schon wieder in Misstönen unterzugehen, da erreicht die Ampelkoalition doch tatsächlich mal eine gute Nachricht: Nach einer heute veröffentlichten Analyse der Bertelsmann-Stiftung haben die drei Regierungsparteien SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP nach etwa der Hälfte ihrer Regierungszeit eine Vielzahl ihrer im Koalitionsvertrag vereinbarten Vorhaben abgearbeitet oder in Angriff genommen. Studienautor Robert Vehrkamp fasst die Erkenntnisse der Auswertung wie folgt zusammen: "Eine insgesamt sehr vielversprechende Halbzeitbilanz, die aber überschattet und geprägt ist von öffentlich inszeniertem Koalitionsstreit und vielen offenen Baustellen."

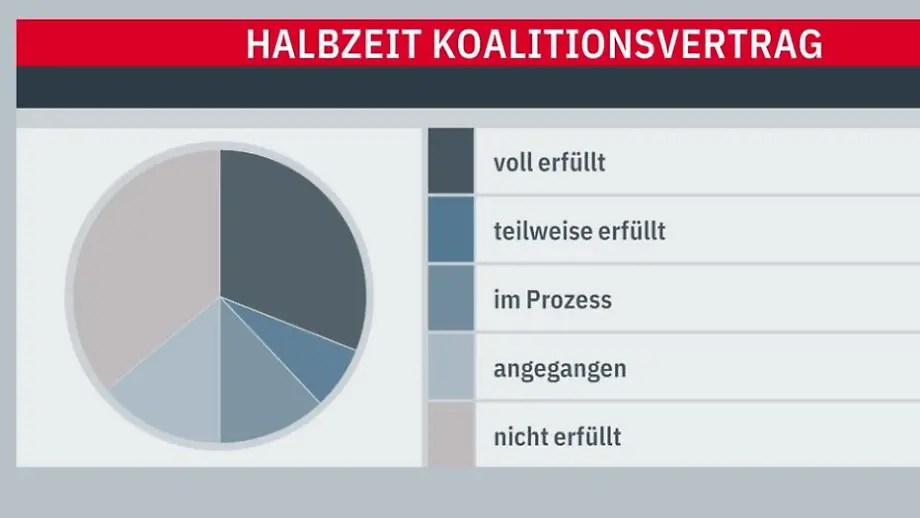

Grundlage der Analyse der beiden Demokratie-Forscher Vehrkamp und Theres Matthieß ist der im Herbst 2021 ausgehandelte Koalitionsvertrag. Darin haben die beiden 453 konkrete Regierungsversprechen identifiziert, wovon 174 bereits erfüllt seien; ein Anteil von 38 Prozent. Weitere 55 Vorhaben sind demnach im Prozess der Erfüllung und 62 wurden zumindest angegangen. 162 Versprechen des Koalitionsvertrages - ein Anteil von 36 Prozent - sind dagegen noch gar nicht in Angriff genommen worden.

Der Zahlenvergleich ist schwierig, weil er die Größe und Komplexität einzelner Gesetzesvorhaben nicht berücksichtigt. Insbesondere Gesetze, die der Zustimmung des Bundesrats bedürfen, kann der Bund nicht im Alleingang umsetzen. Hinzu kommt der Kontext politischer, wirtschaftlicher und anderer Ereignisse, die zu Regierungsbeginn so nicht absehbar waren. Für die Ampel gilt das insbesondere mit Blick auf Russlands Krieg gegen die Ukraine, der die Regierenden im Februar 2022 kalt erwischt hatte - während sie noch die Corona-Pandemie zu handhaben hatten und in Deutschland eine Impfpflicht diskutiert wurde.

Vor diesem Hintergrund sind Vergleiche mit Vorgängerregierungen mit Bedacht zu wählen, können aber dennoch aussagekräftig sein. So hatte die von 2017 bis 2021 regierende Koalition aus Union und SPD sich nur 296 Vorhaben in den Koalitionsvertrag geschrieben und die vorangegangene Große Koalition sogar nur 188. Damit war die Ampel deutlich ambitionierter gestartet, obwohl das komplizierte Dreiergespann gar nicht so leicht zu einem gemeinsamen Programm gefunden und teilweise große Differenzen zu überbrücken hatte.

Ein Bündnis mit Ambitionen

Dass nach 20 Monaten Regierungszeit - die zunächst von Corona, dann dem russischen Angriffskrieg und schließlich von einer schweren Inflation überschattet waren -, 64 Prozent aller Vorhaben umgesetzt oder zumindest in ihrer Umsetzung begonnen wurden, werten Vehrkamp und Matthieß positiv. Die Ampel habe zu ihrer Halbzeit mit 144 Regierungsversprechen genauso viele Vorhaben umgesetzt wie die Vorgängerregierung (141), obwohl ihre ersten Regierungsmonate deutlich herausfordernder waren, stellen die Autoren fest. Allerdings hatten sich Sozialdemokraten, Grüne und Liberale auch in eine wahre Selbstbegeisterung hineinverhandelt, während die letzte GroKo unter dem Zwang fehlender Alternativen zustande gekommen war, nachdem die FDP ein mögliches Jamaika-Bündnis mit Union und Grünen platzen ließ. Kurz: Die Lust aufs Regieren war zum Ampelstart deutlich größer.

"Betrachtet man nur die politisch aufwändigeren Änderungsversprechen, zeigt sich die Ampel-Regierung sogar deutlich aktiver als ihre Vorgängerregierung (136 erfüllte Änderungsversprechen der Ampel gegenüber 111 der Großen Koalition zur Halbzeit ihrer Legislaturperiode)", heißt es in der Analyse. Von der deutlichen Erhöhung des Mindestlohns und Kindergelds über die Reform von Abtreibungs-, Einwanderungs- und sexuellen Selbstbestimmungsrechts bis hin zum Heizungsgesetz sind unter der Ampel tiefgreifende Gesetze verabschiedet worden. Dass die Ampel im Vergleich zu Vorgängerregierungen einen geringeren Anteil ihrer Vorhaben schon zur Halbzeit umgesetzt hat, liegt eben auch an der größeren Zahl an Vorhaben. In absoluten Zahlen gemessen, liegt die Ampel aber knapp vorn.

In der öffentlichen Wahrnehmung könnte das Bild von der Ampel dagegen kaum unterschiedlicher ausfallen. Nur 12 Prozent der Befragten meinen, dass von den vereinbarten Koalitionsversprechen "alle, fast alle oder ein großer Teil" umgesetzt werden. 43 Prozent aller Befragten gehen dagegen davon aus, es werde nur "ein kleiner Teil oder kaum welche" umgesetzt. Ähnlich pessimistisch hatten die Menschen in Deutschland zuletzt in den Jahren 2017 und 2018 auf die Bundesregierung geschaut, schreiben Vehrkamp und Matthieß. Nachdem die Große Koalition ihre Kommunikation und Geschlossenheit nach außen deutlich verbessert habe, sei aber 2019 ein signifikanter Vertrauensgewinn messbar gewesen.

Das könnte aus Sicht der Regierungsparteien Anlass zur Hoffnung geben, zumal die drei Koalitionäre im selben Boot sitzen. Bei der Frage, wie zufrieden die Menschen mit der jeweiligen Partei seien, geben 25 Prozent der Befragten an, mit der SPD "sehr/eher zufrieden" zu sein. Bei den Grünen beträgt der Wert 23 Prozent, bei der FDP 22 Prozent. Keiner der drei kann also erkennbar vom Status quo profitieren.

Wenig Verständnis in der Bevölkerung

Die Autoren machen einen Teil der Enttäuschung über die Ampel aber auch am Demokratieverständnis der Bevölkerung fest. So geben 85 Prozent der Befragten an, die Einhaltung von Wahlversprechen sei ihnen "sehr wichtig/wichtig". Nur 40 Prozent gestehen dabei der Politik zu, dass es "akzeptable Gründe" geben kann, Wahlversprechen nicht umzusetzen. Doch gerade ein Regierungsgespann wie das der Ampel macht eine Reihe von Kompromissen nötig sowie die Bereitschaft aller Beteiligten, eigene Regierungsziele auf die lange Bank zu schieben. So mussten SPD und Grüne mehrfach erklären, dass eine höhere Besteuerung großer Vermögen und eine Reform der Schuldenbremse mit der FDP nicht zu machen sind, während die FDP in der Frage von Atomkraft oder einer allein über den CO2-Preis gesteuerten Wärmewende nachgeben musste. Doch in der zugrundeliegenden Umfrage gab nur einer von zehn Befragten an, Koalitionskompromisse für einen akzeptablen Grund zur Nichteinhaltung von Wahlversprechen zu halten.

Überraschend deutlich tritt in der Analyse zutage, wie sehr Grüne und FDP den Koalitionsvertrag selbst geprägt haben. Von den 453 Koalitionsversprechen rechnen die Studienautoren 72 dem Grünen-Wahlprogramm zu, 45 stammen demnach aus FDP-Feder und nur 19 sind eins zu eins dem SPD-Wahlprogramm entnommen. Es sei allerdings nicht neu, dass die regierungsführende Partei die meisten Zugeständnisse mache, um Mehrheiten zu bilden. 139 Wahlversprechen stellen zudem Kompromisse aus den verschiedenen Wahlprogrammen dar und 178 Vorhaben sind ganz ohne Vorlage.

Bei der Umsetzung wiederum fällt die Bilanz für die Grünen auf den ersten Blick schlecht aus. Von den ihr zugerechneten 72 Versprechen sind nur 20 umgesetzt, dagegen 21 von der FDP-Versprechen und 10 von 21 SPD-Versprechen. Erneut hakt der Pauschalvergleich aber daran, dass die einzelnen Regierungsversprechen in ihrer Bedeutung und Komplexität nicht gewichtet sind.