Klinisches Paradox erklärt Ablagerungen schützen vor Infarkt

25.08.2009, 10:15 Uhr

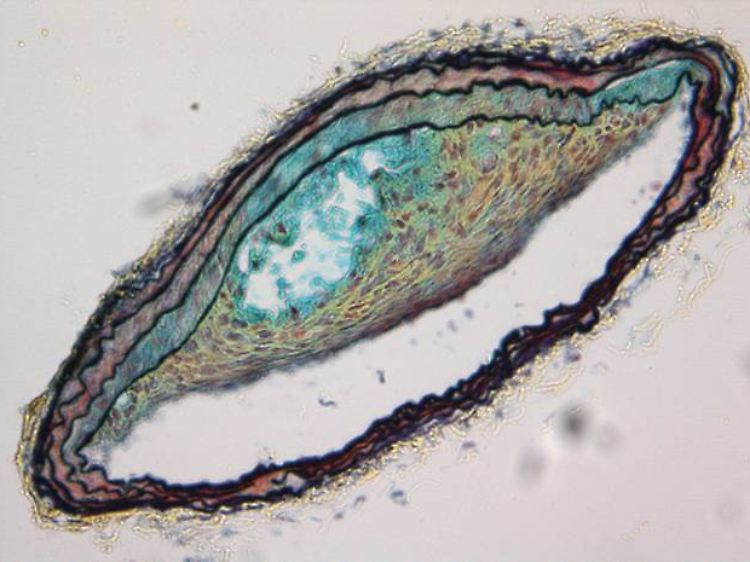

Blutgefäß einer Maus in mikroskopischer Aufnahme mit einer stabilen Plaque.

(Foto: Universitätsklinikum Heidelberg)

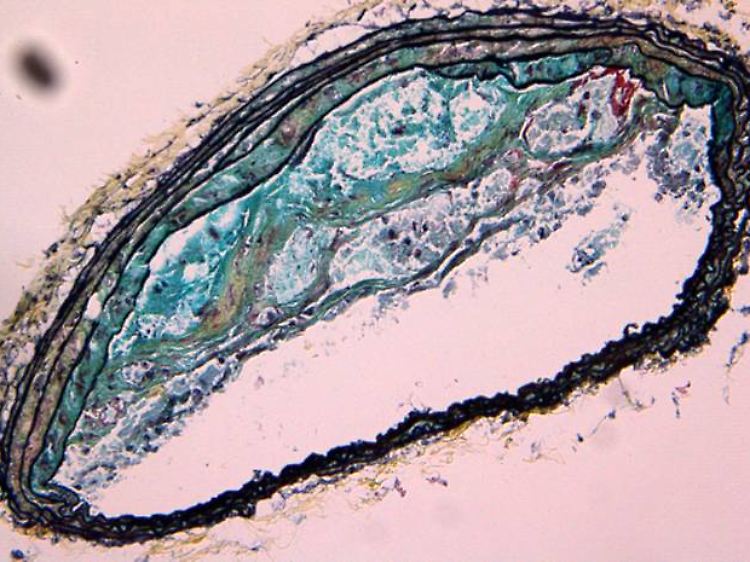

Blutgefäß einer Maus in mikroskopischer Aufnahme mit einer instabilen Plaque.

(Foto: Universitätsklinikum Heidelberg)

Mäuse, die zu einer stärkeren Blutgerinnung neigen, haben zwar stärkere Ablagerungen (Plaque) in den Blutgefäßen, diese sind jedoch stabiler. Somit ist die Gefahr geringer, dass sich diese Plaques von der Gefäßwand ablösen und die Blutbahn verschließen. Die Ergebnisse der Studie wurden in der hochrangigen Zeitschrift "Circulation" veröffentlicht.

Im Prinzip gilt: Je stärker das Blut gerinnt, desto größer ist das Risiko für einen Gefäßverschluss. Blutverdünnende Medikamente schützen vor diesen Komplikationen. Klinische Studien konnten bislang allerdings nicht nachweisen, dass eine erhöhte Gerinnungsneigung auch bei der Neubildung von Gefäßwandablagerungen Nachteile hat. Privatdozent Dr. Berend Isermann, Oberarzt an der Medizinischen Universitätsklinik Heidelberg und sein Team haben nun eine Erklärung dafür gefunden.

Größere aber stabilere Plaques

Die Wissenschaftler untersuchten Mäuse mit erhöhten Blutfettwerten und einem genetischen Defekt, der zur verstärkten Gerinnung des Blutes führt. Die Mäuse entwickelten zwar größere Gefäßwandablagerungen als jene ohne genetischen Defekt, die Plaques waren jedoch stabiler. Zudem kam es auch nicht zu Gefäßverengungen, da sich die Gefäßwand durch Umbau schnell an die neue Situation anpasste. Der negative Effekt auf den Blutstrom durch größere Plaques wurde also durch den positiven Effekt der Stabilität und eines weiteren Gefäßdurchmessers kompensiert.

Die langfristige Anwendung von Blutverdünnern machte diese Vorteile allerdings rückgängig: Die Plaques wurden zwar wieder kleiner, aber die Stabilität ging dabei verloren, so dass sich das Risiko für Komplikationen erhöhte.

Bei Blutverdünnern abwägen

"Unsere Befunde wurden zwar an Mäusen erhoben, sie bestätigen jedoch die Ergebnisse von klinischen Studien am Menschen", sagt Dr. Isermann. "Außerdem zeigen Untersuchungen im Reagenzglas, dass menschliche Zellen ähnlich reagieren, wie die von Mäusen." Die Arbeitsgruppe geht davon aus, dass die Ergebnisse auf den Menschen übertragbar sind und empfiehlt ein genaues Abwägen der Vor- und Nachteile von Blutverdünnern, bevor sie beim Patienten eingesetzt werden. "Zur Zeit", so Dr. Isermann weiter, "habe wir aber keinen Anhalt, dass diese neuen Beobachtungen auch auf Medikamente zutreffen, die die Funktion der Bluttblättchen (Thrombozyten) hemmen."

Bei der Therapieentscheidung sollten die Ursache der Blutgerinnungsstörung und der Grad der bereits bestehenden Gefäßverkalkung berücksichtigt werden. Außerdem propagieren die Heidelberger Wissenschaftler den Einsatz von Blutverdünnern, die spezifische Faktoren der Blutgerinnung hemmen, so dass positive Effekte auf die Plaques-Stabilität erhalten bleiben. Verschiedene neue Medikamente, die spezifische Faktoren der Blutgerinnung hemmen, werden aktuell in klinischen Studien untersucht. "Es ist wichtig", so Dr. Isermann, "in diesen Studien auch die Plaque-Stabilität und den Einfluss auf die Gefäßverkalkung zu untersuchen."

Quelle: ntv.de, idw