PSR J2007+2722 im Füchschen Amateure entdecken Radiopulsar

15.08.2010, 12:25 Uhr

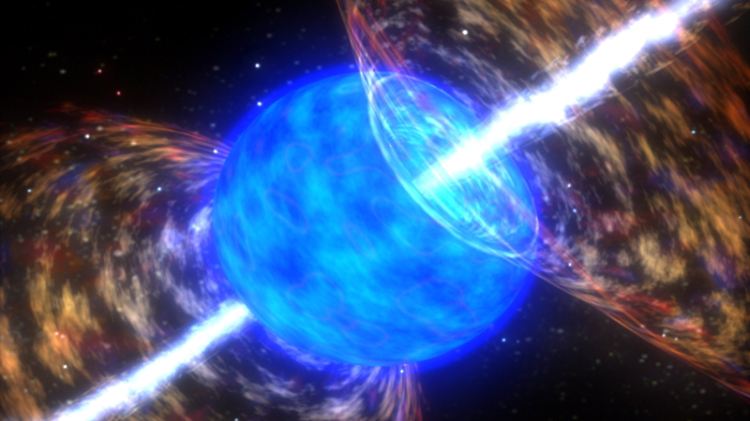

(Foto: picture-alliance / dpa)

Der Neutronenstern befindet sich 17.000 Lichtjahre von der Erde entfernt und dreht sich 41 Mal pro Sekunde um seine eigene Achse. Entdeckt hat ihn unter anderen ein Student aus Mainz.

Amateurastronomen aus Mainz und den USA haben in den Tiefen des Alls einen neuen Radiopulsar entdeckt. Dafür stellten sie dem Projekt Einstein@Home die Rechenkraft ihrer Computer zur Verfügung. Das tun auch weitere 500.000 freiwillige Teilnehmer aus 192 Ländern. Die in "Science" publizierte Entdeckung ist das erste Resultat dieser vereinten Suche in den Daten des Arecibo-Observatoriums im Norden Puerto Ricos. Zu verdanken ist die Entdeckung Daniel Gebhardt von der Universität Mainz sowie Chris und Helen Colvin aus Ames (US-Staat Iowa), berichtet das Team.

Der Pulsar trägt demnach die Bezeichnung PSR J2007+2722. Es ist ein Neutronenstern, der sich 41 Mal pro Sekunde um seine eigene Achse dreht. Er befindet sich in der Milchstraße ungefähr 17.000 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Vulpecula (Füchschen), erklären die Forscher des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut) in Hannover. Neutronensterne entstehen am Ende eines Sternenlebens. Nach der Explosion eines Sterns in einer Supernova stürzen seine Reste zu einer extrem dichten Materie zusammen: ein Kubikzentimeter daraus kann rund eine Billion Kilogramm wiegen.

Begleiter verloren

Anders als die meisten Pulsare, die schnell und kontinuierlich rotieren, ist PSR J2007+2722 ein Einzelgänger, heißt es in der Erklärung. Der Stern besitzt demnach keinen ihn umkreisenden Begleitstern. Astronomen interessieren sich deshalb besonders für dieses Objekt, da es sich sehr wahrscheinlich um einen "recycled Pulsar" handelt – einen Neutronenstern, der zunächst von seinem engen Nachbarstern noch Masse und Drehimpuls aufgenommen hatte, dann aber seinen Begleiter verloren hat.

Einstein@Home ist ein Gemeinschaftsprojekt des Center for Gravitation and Cosmology an der University of Wisconsin und des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik. Seit 2005 wurde in den Daten des US-amerikanischen LIGO Observatoriums nach Gravitationswellen gesucht, seit März 2009 widmet sich Einstein@Home auch der Suche nach Signalen von Radiopulsaren in den Arecibo-Daten. Weitere Rechenzeit-"Spenden" sind den Forschern willkommen.

Das Projekt ist ein Beispiel für Verteiltes Rechnen: Eine sehr große Aufgabe wird dafür in kleine Häppchen zerlegt und an viele Rechner verteilt. Zusammen ist dieses Heer von PCs mitunter schneller als ein Supercomputer.

Quelle: ntv.de, dpa