Mit "Diebstahl" zum Medizin-Nobelpreis Briefe bringen Licht ins Dunkel

03.10.2010, 14:58 UhrEin Zufallsfund in einem US-Archiv wirft neues Licht auf eine der wichtigsten Entdeckungen des 20. Jahrhunderts: die Struktur der Erbsubstanz DNA. Die Wissenschaftler, die 1962 den Medizin-Nobelpreis dafür erhielten, unternahmen keine eigenen Experimente. Sie bedienten sich fremder Forschungsergebnisse und schreiben selbst von "Diebstahl".

Doppelhelix des menschlichen DNA-Codes.

(Foto: picture-alliance / dpa)

Ein in New York entdecktes Bündel von Briefen wirft ein neues Licht auf das Rennen um die Entzifferung der DNA, die das menschliche Erbgut enthält. Maurice Wilkins, Francis Crick und James Watson erhielten für diese Leistung 1962 den Nobelpreis für Medizin. Die Lieferantin der entscheidenden Daten hingegen, Roslind Franklin, blieb von vielen und für lange Zeit unberücksichtigt. Ihr früher Krebstod 1958 machte es unmöglich, sie für den Nobelpreis zu berücksichtigen. Wissenschaftshistoriker haben die Vorgeschichte der Entdeckung nachgezeichnet, jetzt können sie der Geschichte weitere Seiten hinzufügen.

Die Erklärung für die verschlungenen Pfade des alten Papiers: Der Fund geht auf die gesammelten Unterlagen eines weiteren Nobelpreisträgers zurück, Sydney Brenner. Er und Crick hatten sich von 1956 bis 1977 ein Labor geteilt. Währenddessen gelangten die Schreiben in Brenners Unterlagen, und mit ihnen in die Bibliothek des Cold Spring Harbour Laboratory in der Nähe von New York.

Tritt in den Hintern

Dort wurden sie nun analysiert und vor dem historischen Hintergrund eingeordnet, was Alexander Grenn und Jan Witkowski übernommen haben, nachzulesen in "Nature" (Bd. 467, S. 520). Unter anderem fanden sich zahlreiche Briefe und Postkarten der zum Teil der keinesfalls immer freundlichen Korrespondenz zwischen Crick (1916-2004) und Wilkins (1916-2004). Darin ist unter anderem von Diebstahl und einem Tritt in den Hintern die Rede.

Die Vergabe des Nobelpreises ist seit jeher mit einem Nachgeschmack verbunden, weil Crick und Watson (zur Zeit der Entdeckung am Cavendish Laboratorium in Cambridge) keine eigenen Experimente unternahmen, sondern in erster Linie Resultate von Kollegen deuteten. Darin waren sie allerdings brillant. Wilkins und Franklin (King’s College, London) waren die Experimentatoren. Sie durchleuchteten die DNA mit Röntgenstrahlung. Die so entstehenden Bilder, aufgezeichnet auf Fotopapier, liefern wertvolle Hinweise auf die räumliche Anordnung der Atome im Erbmolekül. In der richtigen Deutung dieser Aufnahmen lag der Schlüssel zu Struktur.

Durch verschiedene Umstände – etwa Vorträge, schriftliche Zusammenfassungen oder Fotos – kannten Watson und Crick viele Resultate, die auf die Arbeiten von Wilkins und Franklin zurückgingen. In Gesprächen entwickelten Watson und Crick – damals noch jung und keinesfalls anerkannte Forscher – nach und nach ihr Konzept und fertigten schließlich ein inzwischen berühmtes Modell aus Pappe.

Die Entdeckung der Doppelhelix

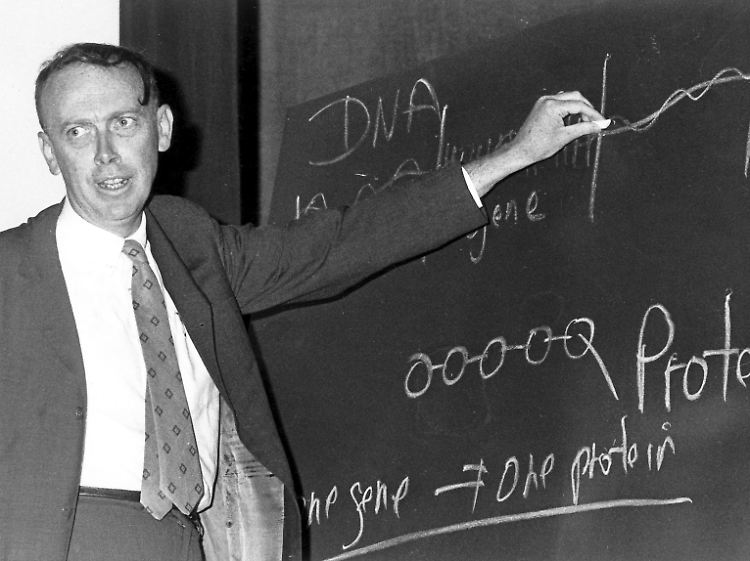

Marice Wilkins.

"Wir möchten eine Struktur für das Salz der Desoxiribonukleinsäure (D.N.A.) vorschlagen. Diese Struktur hat neue Eigenarten von beachtlichem biologischen Interesse." So leiten Watson und Crick ihren Beitrag ein, die sie nach einer zwei Jahre dauernden Zusammenarbeit an "Nature" schickten. Sie beschreiben die DNA darin als eine Doppelhelix. Die beigefügte einfache schwarz-weiß-Skizze erinnert an eine Strickleiter, die entlang ihrer Längsachse verdreht ist. Die "Seile" bilden in diesem Modell das Grundgerüst, die den dazwischen liegenden Sprossen Halt geben.

Ihre folgenreiche Entdeckung – eine der größten des vergangenen Jahrhunderts – blieb am 25. April 1953 indes weitestgehend unbeachtet. Der eilig geschriebene Artikel zur DNA-Doppelhelix nahm in dem britischen Fachblatt gerade eine Seite ein (Bd. 171, S. 737).

Keine Experimente durch Watson und Crick

James Watson.

(Foto: picture-alliance / dpa)

Rosalind Franklin ahnte womöglich vor ihnen, dass es eine Helix war. Ihre Röntgenbilder ließen sich so deuten. "Bereits Ende Februar 1953 hatte sie in ihre Notizbücher geschrieben, dass die Struktur der DNA zwei Ketten enthält", schreibt Franklins Biografin Brenda Maddox in ihrem Band "Rosalind Franklin: Die Entdeckung der DNA oder der Kampf einer Frau um wissenschaftliche Anerkennung" (S. 407). In den neu gefundenen Briefen hingegen schreibt Wilkins, dass Franklin trotz ihrer guten Ergebnisse keine Helixform für die DNA erkannte – und er ihr daher in dieser Einschätzung folgte.

Das Modell von Watson und Crick, so schreibt Maddox weiter, gelang auch auf Basis der bis dahin nicht veröffentlichten Experimente von Rosalind Franklin. Diese hätten die späteren Nobelpreisträger "auf irregulärem Weg" erreicht. "Watson und Crick scheinen Franklin niemals direkt gesagt zu haben (…), dass sie die Struktur der Doppelhelix in den ersten Monaten des Jahres 1953 ohne ihre Arbeit nicht hätten entdecken können", ergänzt Maddox. Ihrer Ansicht nach ist die Wissenschaftlerin eine "Heldin der Forschung, über die nicht mehr gesprochen wird". Franklin kam aber nicht auf die geniale Idee der beiden gegenläufigen Stränge.

In der alten Korrespondenz finden sich nun 34 Briefe und drei Postkarten zwischen Crick und Wilkins aus der "heißen Zeit" von 1951 bis 1964 stammen. Im November 1951 hatten Crick und Watson am Cavendish-Laboratorium ein (noch falsches) DNA-Modell gebaut, eine Dreifach-Helix – ohne eigene Experimente, aber nach gutem Zuhören. "Sobald Franklin das Modell sah (…) wusste sie, dass es falsch war", heißt es in der neuen Nature-Analyse.

Diebstahl schriftlich bestätigt

Francis Crick.

Die anschließende Diskussion hatte offiziell ein Moratorium für die DNA-Arbeit für Watson und Crick zur Folge, vereinbart von den beiden zuständigen Institutsleitern, schließlich experimentierten die jungen Forscher nicht. In einem kurz darauf geschriebenen Brief heißt es bei Wilkins: "Lieber Francis [Crick], ich schreibe um zu sagen, wie total empört ich bin." Alle Beteiligten fänden sich zwischen Kräften wieder, die sie "in kleine Stücke zermahlen könnten".

In ihrer Antwort lassen Crick und Watson wissen "(…) so freu‘ Dich doch und nimm‘ hin, dass es – obwohl wir Dich in den Hintern getreten haben – unter Freunden war. Wir hoffen, dass unser Diebstahl wenigstens eine vereinte Front in Deiner Gruppe schaffen wird!". Damit spielen Crick und Watson auf einige interne Auseinandersetzungen am King’s College an.

Die Fehde setzt sich in weiteren Schreiben fort, hilfreich gedeutet und erklärt von Alexander Grenn und Jan Witkowski. Sie weisen darauf hin, dass Maurice Wilkens einerseits ein Befürworter der Kooperation unter Forschern war, aber im Interesse seiner eigenen Karriere auf die Publikation von Ergebnissen angewiesen war. Die neuen Schriftstücke sollen digitalisiert werden, um via Internet zur Verfügung zu stehen. Der größte Teil von Cricks Unterlagen findet sich bereits in der Wellcome Library in London.

Quelle: ntv.de, Thilo Resenhoeft, dpa