Salzgehalt aus großer Höhe messbar ESA startet SMOS-Mission

01.11.2009, 12:56 UhrDer SMOS-Satellit soll bis 2012 den Salzgehalt der Ozeane und die Feuchtigkeit des Festlandes auf der Erde messen. Die Weltraumexpedition soll Aufschluss über das Klima geben.

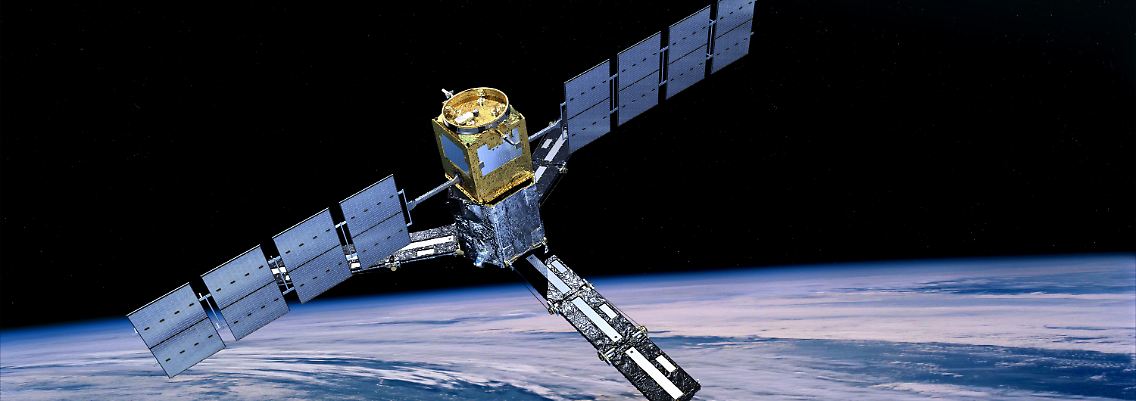

Wetter- und Klimaforscher blicken erwartungsvoll auf eine neue Weltraumexpedition: Vom 2. November an soll ein neuer Satellit die Erde umkreisen und dann mindestens bis 2012 den Salzgehalt der Ozeane und die Feuchtigkeit des Festlandes auf der Erde messen. Aus im Schnitt 758 Kilometern Höhe wird er mit Hilfe von 69 Mikrowellenantennen für die Klimaforschung wichtige Daten von Erde und Wasser liefern. Bislang wurden Bodenfeuchte und Salzgehalt vor allem über Proben gemessen. "Umgerechnet können wir 0,1 Gramm Salz in einem Liter Wasser entdecken", sagt Matthias Drusch von der Europäischen Weltraumorganisation ESA. "Oder einen Teelöffel Wasser in einer Handvoll Erde".

Von der 315 Millionen Euro teuren SMOS getauften Mission erhoffen sich Forscher vor allem neue Erkenntnisse über den Wasserkreislauf. Der Wasseraustausch zwischen der Atmosphäre, den Weltmeeren und der Erde gehört zu den maßgeblichen Faktoren, die Wetter und Klima bestimmen. Zusammen mit der Temperatur beeinflusst der Salzgehalt die Dichte des Meereswassers. Diese wiederum spielt eine wichtige Rolle bei der Ozeanzirkulation, die die Wärme aus den Tropen in die nördlicheren Breitengrade transportiert.

"Der Golfstrom wärmt Nordeuropa mit einer Energie, die vergleichbar ist mit der von 100.000 großen Atomkraftwerken", sagt der ESA-Direktor für Erdbeobachtungsprogramme, Volker Liebig. Für die Klimaforschung sei es enorm wichtig, die Ozeanzirkulation besser zu verstehen.

Wetterereignisse besser voraussagen

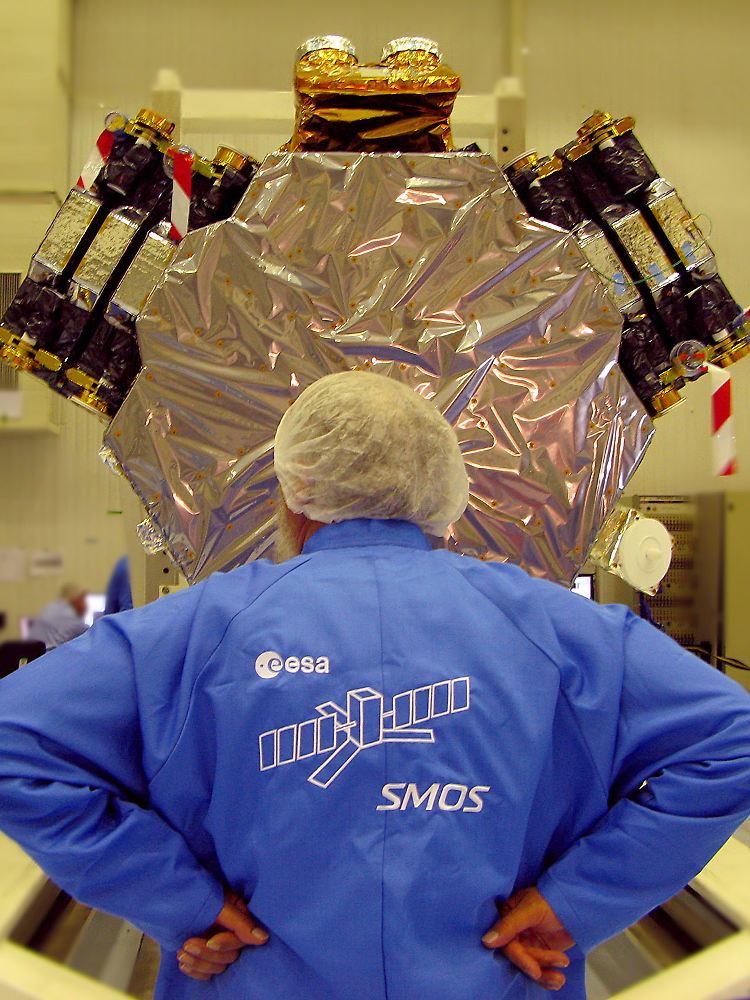

Die SMOS-Mission kostet 315 Millionen Euro.

(Foto: picture-alliance/ dpa)

Die Daten über die Bodenfeuchte sollen unter anderem dabei helfen, extreme Wetterereignisse und deren Auswirkungen besser vorherzusagen. Ist der Boden beispielsweise sehr feucht, kann er bei starken Niederschlägen nur noch wenig Wasser aufnehmen. Die Folge können schlimme Hochwasser sein. "Die Bodenfeuchte ist einer der Schlüsselfaktoren, die den Wasser- und Hitzeaustausch zwischen der Erdoberfläche und der Atmosphäre beschreiben", erklärt ESA-Wissenschaftler Drusch. Die Daten sollen auch bei Ernte- und Wettervorhersagen sowie Klima-Modellen nützlich sein.

Für die SMOS-Mission haben Ingenieure und Wissenschaftler ein völlig neues Messinstrument entwickelt. Das Gerät mit dem Namen MIRAS misst Bodenfeuchtigkeit und Salzgehalt über die von der Erdoberfläche reflektierte Mikrowellenstrahlung. Möglich ist dies, weil sich die elektromagnetischen Eigenschaften von feuchter und trockener Erde beziehungsweise Süßwasser und Salzwasser unterscheiden. Mehr als 40 Wissenschaftler-Teams aus aller Welt werden in den kommenden Monaten mithelfen, das Gerät exakt einzustellen. Sowohl die Vegetation als auch die Atmosphäre oder die Wellen auf dem Meer beeinflussen die Messwerte. Im Frühjahr kommenden Jahres sollen die ersten Daten veröffentlicht werden.

ESA erforscht "lebenden Planeten"

Ins All starten sollte der 658 Kilogramm schwere Satellit am frühen Morgen des 2. November von Plessezk in Nordrussland aus. Dort war er in den letzten Wochen an Bord einer russischen Trägerrakete namens Rockot verstaut worden. Läuft alles wie geplant, umrundet SMOS künftig 14 Mal am Tag die Erde. Aufgrund der Erdrotation deckt er so nach und nach die gesamte Erdoberfläche ab.

Die SMOS-Mission ist die zweite innerhalb des ESA-Programms "Lebender Planet". Im März startete bereits der Satellit GOCE, der das Schwerefeld der Erde erforscht. In den kommenden Jahren sollen weitere Missionen folgen. Sie werden beispielsweise die Dicke der Eisschichten messen oder die Entwicklung des Magnetfelds untersuchen.

Quelle: ntv.de, Ansgar Haase, dpa