Cholera in Deutschland Hamburg, ein Schlachtfeld

16.08.2012, 13:44 Uhr

Auf dem Höhepunkt der Epidemie gab es an einem Tag mehr als 1000 Neuerkrankungen.

Die Wasserversorgung ist fortschrittlich: Fast jedes Haus verfügt wenigstens auf dem Hof über einen Anschluss. Und doch weist Hamburg Besonderheiten auf, die Seuchen den idealen Nährboden bereiten. 120 Jahre ist es her, dass die Cholera in der Hansestadt wütet. 17.000 Menschen erkranken, mehr als die Hälfte von ihnen fällt der Epidemie zum Opfer.

Es ist ein heißer Sommer in Hamburg. Schon morgens um acht Uhr zeigt das Thermometer 22 Grad Celsius an. Die Elbe hat den geringsten Stand seit Jahren. Der Dreck sammelt sich darin. Die Flut drückt verschmutztes Hafenwasser flussaufwärts. Doch die Hamburger haben keine Wahl: Was in den Höfen ihrer Häuser aus den Anschlüssen sprudelt, kommt aus der Elbe. Ungereinigt.

Ansteckung: Cholera ist eine durch Bakterien verursachte Infektionskrankheit. Die Ansteckung erfolgt oral über verunreinigtes Wasser oder über Nahrung, die mit verseuchtem Wasser gewaschen wurde. Mit Fäkalien durchsetztes Trinkwasser ist eine große Erregerquelle.

Cholerabakterien sind säureempfindlich. Gelangen sie in den Körper, werden die meisten von ihnen durch die Magensäure vernichtet. Ist die Erregermenge aber zu hoch, kommt es zur Infektion. Die Bakterien siedeln sich im Dünndarm an und geben dort ein Gift ab.

Symptome: Ein bis drei Tage nach der Ansteckung kommt es dann zu massiven Durchfällen und Erbrechen. Der Flüssigkeitsverlust ist in dieser Phase enorm. Die Erkrankten verlieren bis zu 20 Liter am Tag. Starke Mangelerscheinungen sind die Folge. Krampfanfälle, Blutdruckabfall, Kreislaufkollaps oder auch Thrombosen treten auf. Andere Infektionskrankheiten (z.B. Lungenentzündung) haben leichtes Spiel; der Körper hat keine Abwehrkräfte mehr. Wird der Flüssigkeitsmangel nicht ausgeglichen, drohen schließlich Nierenversagen, Koma und der Tod. Vor allem geschwächte, unterernährte oder ältere Menschen und Kinder erkranken oft schwer.

Bekämpfung: Mit einer Impfung lässt sich gegen Cholera vorbeugen. Einmal infiziert, sind die Heilungschancen hoch, sofern die Behandlung rechtzeitig beginnt. Es gibt Antibiotika, die gegen das Bakterium eingesetzt werden können.

Verbreitung: Die Cholera kommt ursprünglich aus Indien. Dort ist sie seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. bekannt. Hauptverbreitungsgebiet war einst das Ganges-Delta mit seinem feucht-warmen Klima. Durch den zunehmenden Handelsverkehr gelangte die Cholera Anfang des 19. Jahrhunderts nach Mitteleuropa. Heute ist die Seuche weltweit verbreitet. Sie tritt vor allem in Asien, Afrika, Süd- und Mittelamerika auf und zwar vorwiegend dort, wo Frisch- und Abwassersysteme nicht voneinander getrennt sind.

Wie viele Menschen heutzutage an Cholera erkranken, ist schwer zu ermitteln. In den betroffenen Regionen werden viele Fälle gar nicht gemeldet. Experten gehen davon aus, dass sich jährlich rund sechs Millionen Menschen mit Cholera infizieren. Mehr als 100.000 von ihnen sterben an dem Erreger.

Jahrzehntelang haben Senat und Bürgerschaft über eine Filteranlage gestritten. Nun sind sie sich endlich einig, aber der Bau kommt nur schleppend in Gang. Während das Trinkwasser im benachbarten Altona, das zu Preußen gehört, sandfiltriert wird, waschen die Hamburger Obst und Gemüse mit dem, was gerade in der Elbe schwimmt – Krankheitserreger inklusive.

Und auch sonst sind die Verhältnisse in der Hansestadt im Jahre 1892 ideal, um Seuchen und Epidemien anzufachen: Es gibt so viele ungesunde, feuchte Kellerwohnungen wie nirgendwo sonst in Deutschland, und in der Innenstadt ballen sich die Menschen auf engstem Raum. Eine 25 Quadratmeter kleine Wohnung beherbergt mindestens fünf Personen. Trotz fortschrittlicher Wasserzapfstellen holen nach wie vor viele Menschen ihr Trink- und Brauchwasser aus den Fleeten. Doch die dienen gleichzeitig als Abwasserkanal.

Eine Katastrophe nimmt ihren Lauf

Die Cholera ist für Hamburg zu dieser Zeit nichts Unbekanntes. Seit 1822 hat es hier bereits mehrfach kleine Epidemien gegeben. Was sich im Sommer 1892 ereignet aber, ist anders. Weitreichender. Tödlicher. Eine Katastrophe.

Sie beginnt, als am 14. August 1892 ein Kanalarbeiter mit Brechdurchfall ins Krankenhaus eingeliefert wird. Der Mann ist nicht zu retten, er stirbt am folgenden Tag. Am 16. August sind bereits 16 Menschen stark durchfallkrank. Ein weiterer Mann erliegt der Infektion. Noch glaubt man an eine Salmonellen-Vergiftung. Die gibt es in Hamburg jeden Sommer.

Zunächst kommen alle Durchfall-Opfer aus dem dicht besiedelten Armenviertel am Hamburger Hafen. Das ändert sich am 20. August: Die Krankheit breitet sich über das gesamte Stadtgebiet aus. 115 Menschen sind nun betroffen, 36 bereits an dem Erreger gestorben. Der Verdacht der Cholera steht im Raum, offiziell bestätigt ist er nicht. Um wirtschaftliche Nachteile für die Stadt zu vermeiden, versuchen die Behörden, die Situation zu verharmlosen. Gegenmaßnahmen bleiben aus. Schiffe dürfen Hamburg ohne Einschränkungen und besondere Kontrollen verlassen. So gelangt der Erreger auf direktem Weg bis nach New York.

Am 22. August 1892 zählt man in Hamburg bereits 445 Todesopfer, 1100 Menschen sind durchfallkrank. Die Reichsbahnschalter verkaufen in diesen Tagen 8000 Fahrkarten mehr als üblich. Wer kann, verlässt die Stadt.

"... als wanderte ich über ein Schlachtfeld"

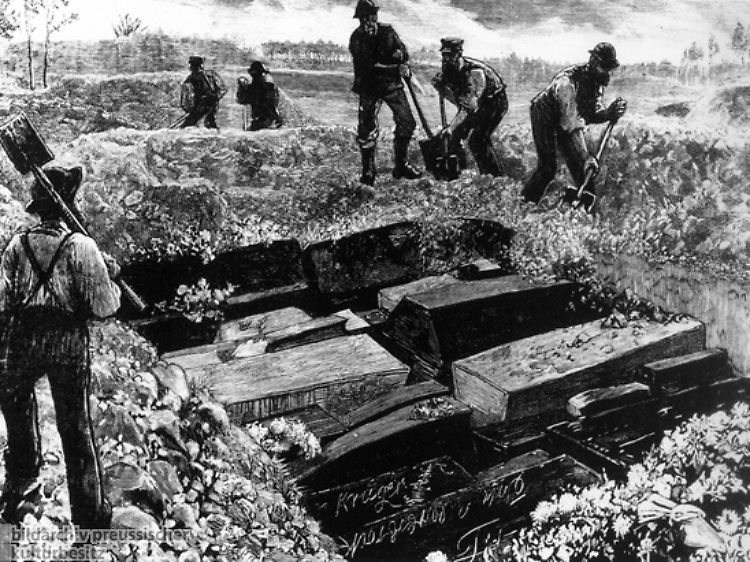

Die tödliche Krankheit breitet sich so schnell aus, dass Tag und Nacht mehr als zweihundert Arbeiter damit beschäftigt sind, Gräber auszuheben.

(Foto: Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz)

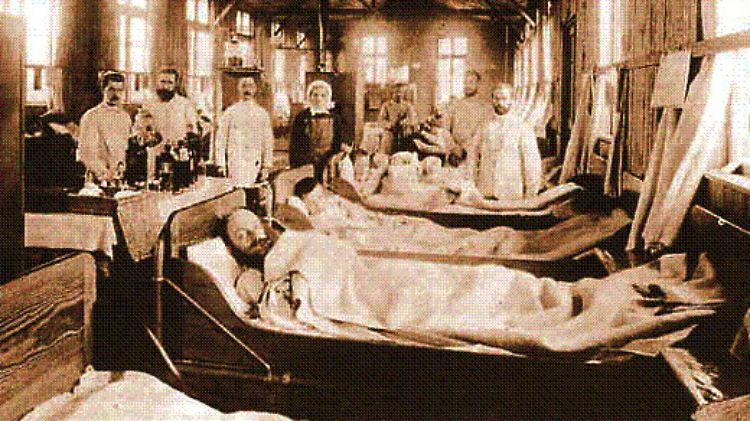

Am 24. August reist Robert Koch höchstpersönlich aus Berlin an. Er war es, der den Cholera-Erreger erst neun Jahre zuvor entdeckt hatte. Nun soll der berühmte Bakteriologe die aktuelle Lage analysieren. "Als ich nach Hamburg kam", schreibt Koch einen Tag nach seiner Ankunft in einem Brief, "glaubte ich, ein paar Kranke anzutreffen, von denen man nicht recht wusste, ob sie Cholera hätten oder nicht. Aber wie anders habe ich es gefunden. In ein paar Tagen hat die Krankheit mit Riesenschritten um sich gegriffen und die Toten zählen schon nach Hunderten. Gestern bin ich den ganzen Tag unterwegs gewesen von einem Hospital zum anderen, im Hafen zu den Auswanderern und auf die Schiffe. Es war mir zu Mute, als wanderte ich über ein Schlachtfeld."

Dass man gegen die desaströsen Zustände bisher nichts unternommen hatte, ist Koch schnell klar. Und er bestätigt: Die Seuche, die hier wütet, ist die Cholera.

In der Folge wird der Hafen abgeriegelt, Schulen werden geschlossen, Versammlungen verboten. Dann tritt ein, was die Behörden so lange zu verhindern suchten: Die Stadt wird isoliert. Der Verkehr aus und nach Hamburg kommt zum Erliegen, Schiffe werden unter Quarantäne gestellt. Einige Länder Europas verbieten die Wareneinfuhr aus Hamburg. Frisch gefangener Fisch bleibt unverkauft und wird schließlich als Dünger verwendet. Der wirtschaftliche Schaden für die Stadt ist immens.

Tag und Nacht sind mehr als zweihundert Arbeiter damit beschäftigt, Gräber auf dem Friedhof Ohlsdorf auszuheben. Fasswagen verteilen abgekochtes Wasser, Brauereien stellen ihre Tiefbrunnen zur Verfügung. In Tanzsälen, Turnhallen und Bahnhöfen werden Desinfektionsstellen eingerichtet. Flugblätter informieren über Maßnahmen zum Schutz vor der Seuche. Wie sie überhaupt nach Hamburg kam, ist unklar. Wahrscheinlich wurde sie aus russischen Cholera-Gebieten eingeschleppt.

Betrunkene bevölkern die Straßen

Der Glaube, dass Alkohol vor der Ansteckung mit dem gefährlichen Erreger schützen könnte, führt dazu, dass die Straßen von Betrunkenen bevölkert sind. Viele ertragen das Leid, das sie mit ansehen müssen, auch nur noch im Rausch. Es fehlt an Särgen, die Toten werden in Massengräbern bestattet. Möbelwagen und Droschken werden zu Leichenwagen umfunktioniert.

Am 30. August erreicht die Epidemie dann ihren Höhepunkt: An einem einzigen Tag sterben fast 500 Menschen an der Seuche, mehr als 1000 erkranken. Die meisten von ihnen stammen aus einer Bevölkerungsschicht, deren Verdienst gerade zum Überleben reicht. In großbürgerlichen Kreisen ist die Ansteckungsgefahr gering. Die wohlsituierten Haushalte haben es einfacher, die Schutzmaßnahmen zu befolgen: Dienstpersonal sterilisiert Bettwäsche, Schuhe, Toiletten usw. und kocht das Wasser – auch das Wischwasser – ab. Rohes Obst, Salat, Käse und kalte Speisen kommen nicht auf den Tisch, denn nur große Hitze macht dem Cholera-Erreger den Garaus.

Doch da die Nachfrage so gering ist, wird Obst auf dem Markt nun fast verschenkt. Selbst einkommensschwache Familien können sich jetzt die sonst unerschwinglichen Pflaumen leisten. Manchen fällt es schwer, da zu widerstehen… Auch ist es in den Arbeiterhaushalten nicht möglich, den zum Schutz nötigen Aufwand zu betreiben. Den Familien fehlen die finanziellen Mittel, sie haben nicht einmal genug Heizmaterial, um sich zu wärmen oder Kartoffeln zu kochen – geschweige denn, um im großen Stil Brauch- und Trinkwasser zum Sieden zu bringen. Mit ihren alltäglichen Pflichten sind die Menschen im Arbeiterviertel zudem völlig ausgelastet. Und die wenigsten von ihnen können Aushänge und Flugblätter überhaupt lesen.

Hamburg zählt 8605 Cholera-Tote

Hygieia, die Göttin der Gesundheit, gemahnt in Hamburg noch heute an die Toten der Cholera-Epidemie von 1892.

(Foto: picture-alliance / dpa)

Zweieinhalb Monate dauert es, bis die Zahl der Cholera-Neuerkrankungen in Hamburg sinkt. Insgesamt sind dort im Spätsommer 1892 fast 17.000 Menschen von der Epidemie betroffen, mehr als die Hälfte von ihnen stirbt an der Krankheit.

Endlich zieht die Stadt nachhaltige Konsequenzen: In aller Eile stellen die Hamburger Wasserwerke die so lange vernachlässigte Sandfilteranlage für Trinkwasser fertig. Im Frühjahr 1893 geht sie in Betrieb. Bauten, die unhygienischen Wohnverhältnissen Vorschub leisten, werden per Gesetz verboten. Und nicht nur das: Ein neu eingerichtetes Hygienisches Institut kontrolliert fortan potenzielle Infektionswege, analysiert Proben aus den städtischen Trinkwasserleitungen, überprüft das Elbwasser und überwacht die Abwässer. 1893 wird darüber hinaus das Amt des Hafenarztes geschaffen. Schließlich und endlich erhält Hamburg die erste Müllverbrennungsanlage des Landes. Ab 1894 läuft sie auf Probe, zwei Jahre später dann regulär.

Die Cholera in Hamburg ist besiegt. Vergessen ist sie nicht. Im Innenhof des Hamburger Rathauses erinnert der Hygieia-Brunnen auch heute noch an das große Seuchen-Sterben im Sommer 1892.

Quelle: ntv.de