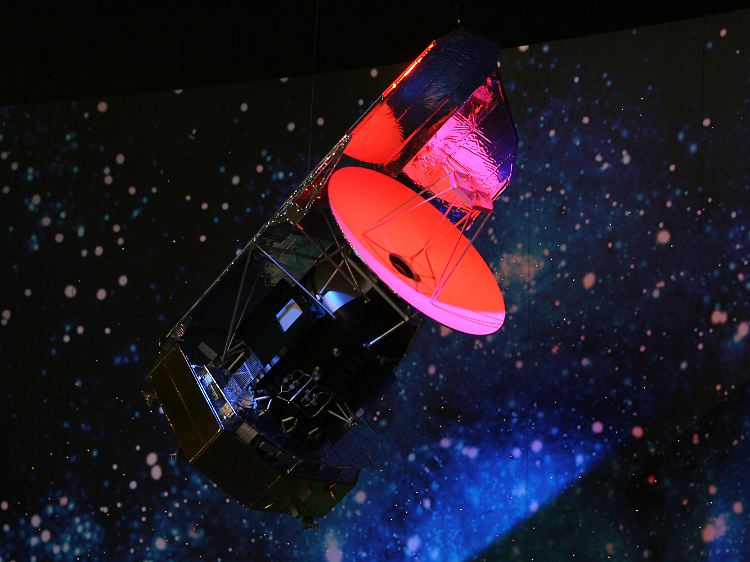

Blick in Milchstraßen-Kinderstuben "Herschel" enthüllt Details

06.05.2010, 19:43 Uhr

Die sternbildende Wolke RCW 120.

(Foto: dpa)

Der Astronom Friedrich Wilhelm Herschel lebte von 1738 bis 1822. Was das nach ihm benannte Weltraumteleskop nun entdeckt hat, dürfte weit außerhalb seiner Vorstellungskraft liegen.

Das neue europäische Weltraumteleskop Herschel liefert nach ersten Einschätzungen von Wissenschaftlern bahnbrechende Erkenntnisse über die Geburt von Sternen. Von Herschel aufgenommene Bilder zeigten Tausende weit entfernte Galaxien und prachtvolle sternbildende Staubwolken, die sich über die gesamte Milchstraße hinziehen, teilte die Europäische Raumfahrtagentur ESA mit. Die ersten Forschungsergebnisse stellten frühere Annahmen über Sternengeburten infrage.

Auf einer Aufnahme von Herschel ist nach Angaben der ESA sogar ein "unmöglicher" Stern während seiner Entwicklung zu sehen. Dieser wird sich nach Einschätzung der Wissenschaftler in mehreren hunderttausend Jahren zu einem der größten und hellsten Sterne unserer Galaxie entwickeln. Er soll bereits jetzt die acht- bis zehnfache Masse der Sonne besitzen und ist noch von einer 2000 Sonnenmassen erreichenden Gas- und Staubwolke umgeben, von der er weiter Materie aufsammeln kann.

Acht Sonnenmassen ausgeschlossen

"Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand ist es eigentlich nicht möglich, dass sich ein Stern bildet, der größer ist als acht Sonnenmassen", kommentierte Annie Zavagno vom Labor für Astrophysik im französischen Marseille mit Verweis auf die gewaltigen Lichtstrahlen solch riesiger Sternen. Diese sollten der Theorie nach die Ursprungswolke des Sterns auflösen, noch bevor sich mehr Masse anhäufen kann.

Von der Beobachtung des neuen, wachsenden Sterns erhoffen sich die Forscher nun Aufklärung darüber, wieso dies in einigen Fällen nicht geschieht. Das nach dem Astronomen Friedrich Wilhelm Herschel (1738-1822) benannte Teleskop Herschel gilt als eines der aufwendigsten wissenschaftlichen Instrumente, die jemals in Europa gebaut wurden. Auch zahlreiche deutsche Forscher und Ingenieure waren an seiner Entwicklung beteiligt. Dank seiner Infrarot-Technik kann "Herschel" Staub- und Gaswolken von jungen Sternen durchdringen, die normalen Teleskopen den Blick versperren.

Blick in stellare Kinderstuben

"Vor Herschel war nicht geklärt, wie sich die Materie in der Milchstraße in hinreichend hoher Dichte und zu den erforderlichen niedrigen Temperaturen zusammenballte, um Sterne zu bilden", sagt Sergio Molinari vom Institut für Weltraumphysik in Rom über die Bedeutung der 1,1 Milliarden Euro teuren Mission. Ein Herschel-Bild zeigt beispielsweise eine Reihe stellarer Kinderstuben in der Milchstraße. Die Aufnahme verdeutlicht nach Auffassung der Forscher, dass Sternembryos zunächst im Inneren von Strukturen aus glühendem Staub und Gas erscheinen. "Diese Filamente bilden Ketten von Kinderstuben, die Dutzende Lichtjahre lang sind und die Galaxie in ein Netz von Sternbrutstätten hüllen", schreibt die ESA zu den Ergebnissen einer Fachtagung im niederländischen Noordwijk.

Infrage gestellt sind nach ersten Daten von Herschel auch Annahmen über die Entwicklung von anderen Galaxien. Astronomen waren bislang der Ansicht, dass diese in den vergangenen drei Milliarden Jahren mit ungefähr derselben Geschwindigkeit Sterne gebildet haben. "In der Vergangenheit gab es zahlreiche Galaxien, in denen wahre Sternausbrüche stattfanden und die Sterne 10 bis 15 Mal schneller entstanden, als heute in der Milchstraße", heißt es nun unter Verweis auf die Messungen des Superteleskops.

Neuer Zustand von Wasser

Zudem habe "Herschel" zum ersten Mal im Weltraum einen neuen Zustand von Wasser entdeckt. Er ist nach Angaben des Schweizer Wissenschaftlers Arnold Benz elektrisch geladen und kommt zum Unterschied zu den bekannten Formen wie festes Eis, flüssiges Wasser und gasförmiger Dampf nicht in natürlicher Weise auf der Erde vor. Wenn in den Geburtswolken, die die jungen Sterne umgeben, ultraviolettes Licht durch das Gas dringt, kann diese Strahlung demnach ein Elektron aus dem Wassermolekül herausstoßen und dieses mit einer elektrischen Ladung versehen. "Diese Entdeckung ionisierten Wasserdampfs war eine Überraschung", sagte Benz.

Im Idealfall wird Herschel noch bis weit ins Jahr 2013 hinein Daten sammeln. "Dies ist erst der Anfang der Mission", kommentiert Herschel-Projektwissenschaftler Göran Pilbratt.

Quelle: ntv.de, dpa/AFP