Verdampfender Himmelskörper "Kepler" erspäht Exoplaneten

02.09.2012, 11:29 Uhr

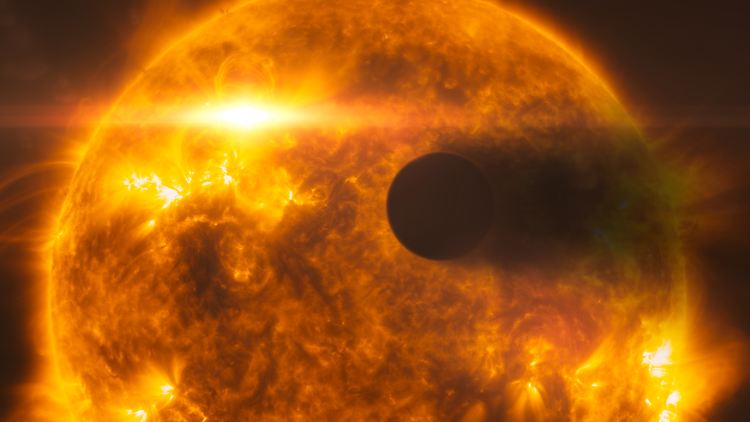

Alle 16 Stunden umkreist der Exoplanet seinen Heimatstern sehr eng.

(Foto: picture alliance / dpa)

Das US-Weltraumteleskop "Kepler" hat einen verdampfenden Exoplaneten erspäht. Der Himmelskörper zieht so dicht an seinem Zentralstern vorbei, dass seine Oberfläche rund 1700 Grad Celsius annimmt. Zumindest bei seiner Größe erinnert der Planet jedoch an die Erde.

Das US-Weltraumteleskop "Kepler" hat einen verdampfenden Planeten erspäht. Der vermutlich nur etwa erdgroße Planet umkreist seinen Heimatstern sehr eng alle 16 Stunden und zieht eine Staubfahne hinter sich her, die an einen Kometenschweif erinnert, wie ein Forscherteam um Matteo Brogi von der Universität Leiden im Fachblatt "Astronomy & Astrophysics" berichtet.

"Dieser Exoplanet befindet sich sehr dicht an seinem Zentralstern", erläutert Brogi in einer Mitteilung seiner Hochschule. Auf der Oberfläche des fernen Planeten herrschten dadurch höllische 1700 Grad Celsius. Die Hitze verursache starke innere Bewegungen in dem Planeten, was wiederum heftigen Vulkanismus mit großen Aschewolken hervorrufe. "Ein Teil dieses Staubs entkommt ins All, wo ihn die intensive Strahlung des Sterns schnell verdampfen lässt", führt Brogi aus.

Von der Erde aus zu sehen

"Kepler" hatte den verdampfenden Planeten erspäht, weil er von der Erde aus gesehen regelmäßig vor seinem Stern mit der Katalognummer KIC1255 vorbeizieht und ihn dabei ganz leicht abdunkelt. Diese Mini-Finsternis beginnt jeweils schneller als sie endet, was Astronomen eine Staubfahne als mögliche Ursache vermuten ließ. Die detaillierten Analysen der "Kepler"-Daten durch das Team um Brogi bestätigte nun, dass das Sternenlicht tatsächlich von einer großen Staubwolke gestreut wird, die der Planet hinter sich herzieht.

"Durch die Beobachtung der Staubwolke bei verschiedenen Farben – etwas, das ‘Kepler’ nicht kann – lassen sich Menge und Zusammensetzung des Staubs bestimmen und auch seine Lebensdauer abschätzen", erläutert Ko-Autor Christoph Keller von der Universität Leiden. "Da die Verdampfung den Planeten wie eine Zwiebel schält, können wir jetzt sehen, was im Inneren des Planeten war."

Quelle: ntv.de, dpa