Bekämpfung der Pest Moleküle weisen den Weg

14.01.2012, 15:08 Uhr

(Foto: Charly-I/Pixelio)

Die Pest gilt in Europa als ausgerottet, doch für andere Gebiete der Erde gilt dies nicht. Der "Schwarze Tod" sucht in Madagaskar, in Peru und im Kongo noch immer Menschen heim. Das Alarmierende dabei ist, dass die Erreger gegen gängige Antibiotika resistent werden. Auf der Suche nach dringend notwendigen neuen Wirkstoffen gelingt Wissenschaftlern jetzt ein Fortschritt.

Forscher aus Würzburg und den USA haben kleinen Molekülen dabei zugesehen, wie sie den Erreger der Pest hemmen. Die Bakterien werden zunehmend resistent gegen Antibiotika, daher sind neue Medikamente nötig. Das Team um Caroline Kisker vom Rudolf-Virchow-Zentrum der Universität Würzburg stellt seine Resultate im Journal “Structure” vor. Ein neues Medikament lässt sich aus den Ergebnissen noch nicht ableiten.

Die Pest – der "Schwarze Tod" des Mittelalters – wird vom Bakterium Yersinia pestis ausgelöst. Der Erreger benötigt zum Leben ein Enzym, mit dem er Fettsäuren für seine Hülle produziert. Ohne das intakte Enzym namens FabV ist der letzte Arbeitsschritt bei der Produktion der Fettsäuren blockiert – der Pesterreger geht zugrunde. Bekannt ist, dass sich zwei Substanzen aus der chemischen Gruppe der Pyridone ans FabV-Enzym anlagern und es hemmen. Kisker und ihren Kollegen gelangen nun hochaufgelöste Aufnahmen von FabV mit den daran gebunden Substanzen.

Weg zur Verbesserung von Hemmstoffen

Strukturbiologin Kisker und ihre Kollegen hantieren nicht mit Pesterregern, sondern nur mit dem isolierten Enzym. Im Verbund mit den Hemmstoffen bringen sie es in eine kristalline Form – denn in diesem Zustand können sie bis in molekulare Details hinein analysieren, wie die Hemmstoffe sich an das Enzym anlagern. Diese Aufgabe ist aufwendig, sie benötigt Geduld und viel Erfahrung.

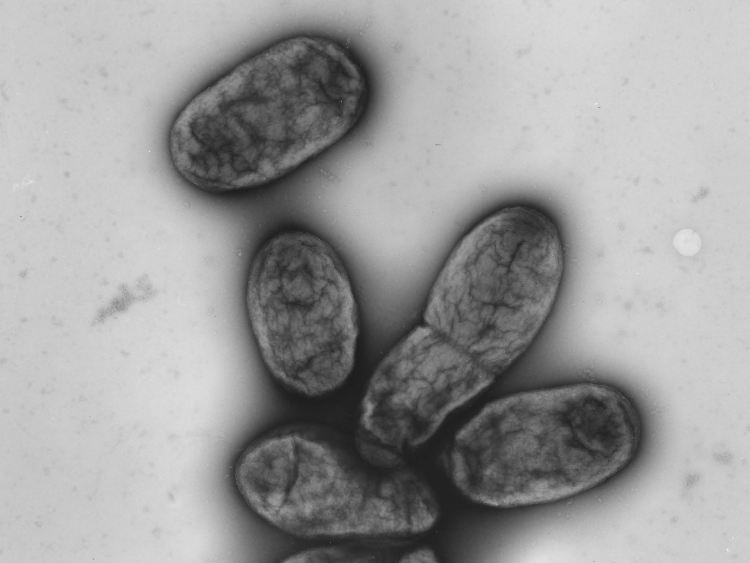

Eine elektronenmikroskopische Aufnahme zeigt das Pestbakterium Yersinia pestis.

(Foto: picture alliance / dpa)

Der Würzburger Chemiker und Pharmazeut Christoph Sotriffer ist in dem Team Experte für die Modellierung von Molekülen am Computer. Seine Mitarbeiter sehen sich die von Kister und Kollegen gefundenen Strukturen an und schlagen Veränderungen an den Hemmstoffen vor, damit sich diese noch effektiver ans Pest-Enzym FabV anlagern. Die so abgewandelten Substanzen werden schließlich im Labor synthetisiert und erneut auf ihre Funktion getestet, berichtet die Universität.

In Reagenzglasversuchen zeigt sich später, ob die veränderten Pyridone das für den Pesterreger lebenswichtige Enzym wirklich stärker schwächen. "Dieser Zyklus muss in der Regel mehrere Male wiederholt werden, bis im Idealfall am Ende ein hoch aktiver Hemmstoff vorliegt", erklärte Caroline Kisker. Ob sich der Hemmstoff auch als Medikament eigne, stehe dann noch lange nicht fest: Um dies zu klären, seien viele weitere Tests nötig.

Entdeckung resistenter Pesterreger

Nach Angaben der Universität haben Wissenschaftler des Institut Pasteur in Paris im Jahr 2010 zwei Pesterreger-Stämme gefunden, die nicht mehr auf Antibiotika reagieren. Beide stammten aus Madagaskar. Die östlich von Afrika gelegene Insel ist ein Schwerpunkt der weltweiten Pestausbrüche: Im Jahr 2010 wurden dort 313 Krankheitsfälle bekannt, weist die Statistik der Weltgesundheitsorganisation WHO aus.

Wirte der Pest-Bakterien sind Nagetiere, besonders Ratten. Mit den Stichen infizierter Flöhe können sie auf den Menschen übergehen. Hohes Fieber und Schüttelfrost gehören zu den Folgen. Die Lymphknoten schwellen an ("Beulenpest”). Nach dem Befall der Lungen ist blutiger Husten eine der Folgen. Ohne die Behandlung mit Antibiotika endet die Lungenpest fast immer tödlich. Die Therapie ist mit Antibiotika gut möglich – jedenfalls so lange die Keime keine Resistenzen entwickeln.

Quelle: ntv.de, dpa