Geschichte der deutschen GeheimdiensteNiemals in der ersten Liga der Spione

In Marburg treffen sich derzeit einige der besten Geheimdiensthistoriker der Welt. Auch Wolfgang Krieger ist dabei, einer von vier Forschern, die kürzlich exklusiven Zugang zum BND-Archiv erhalten haben. Ein Gespräch über die Qualität der deutschen Schlapphüte, die braunen Wurzeln des BND und den größten Spionagecoup des Ersten Weltkriegs.

In Marburg treffen sich vom 17. bis 19. Juni einige der besten Geheimdiensthistoriker der Welt. Auch Wolfgang Krieger ist dabei, einer von vier Forschern, die kürzlich exklusiven Zugang zum Archiv des Bundesnachrichtendienst erhalten haben. Ein Gespräch über die Qualität der deutschen Schlapphüte, die braunen Wurzeln des BND und den größten Spionagecoup des Ersten Weltkriegs.

n-tv.de: Herr Krieger, der Bundesnachrichtendienst (BND) lässt seit Februar endlich seine Geschichte systematisch aufarbeiten. Sie sind einer von nur vier Forschern, die sich durch Berge von bisher geheimen Akten wühlen dürfen. Ist denn die Geschichte der deutschen Schlapphüte so wenig untersucht?

Wolfgang Krieger: Unter den professionellen Historikern an den Universitäten und Forschungsinstituten schon. Da gibt es nur eine Handvoll. Aber es hat natürlich schon immer ein großes Interesse unter Journalisten und Publizisten gegeben, und dort gibt es schon einige, die darüber geschrieben haben.

Wie lange begleiten Geheimdienste eigentlich schon unser Leben?

Da muss man zwischen Geheimdiensten als Organisationen im bürokratischen Sinn und geheimdienstlicher Tätigkeit unterscheiden. Letztere hat es immer schon gegeben. Die frühesten Nachweise haben wir aus der Zeit der Pharaonen. Moderne Geheimdienste, wie wir sie kennen, gibt es aber erst seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert.

Ihre Konferenz behandelt ja speziell die deutschen Geheimdienste seit der Bismarck-Zeit. Warum ist dieser historische Zeitpunkt wichtig für Historiker?

Das hängt mit der damaligen Gründung des Deutschen Reiches und der Einrichtung zentralisierter Behörden zusammen. Dazu gehörte unter Bismarck auch der militärische Nachrichtendienst, der sich ganz allmählich innerhalb des großen Generalstabes entwickelt. Die Anfänge waren aber mit nur einem Dutzend Mitarbeitern recht bescheiden.

Die meisten Deutschen verbinden mit Geheimdiensten ja eher die Zeit des Kalten Kriegs, vielleicht noch den Zweiten Weltkrieg. Was waren denn zwischen dem späten 19. Jahrhundert und der Nazizeit die größten Erfolge der deutschen Spione?

Der größte Coup, den die Deutschen gelandet haben, hat mit Russland zu tun: Das waren die Offiziere, die Lenin aus seinem Schweizer Exil mit der Eisenbahn nach Russland geschafft haben, damit er dort die Revolution in Gang bringt. Das hat auch geklappt: Lenin machte seine Revolution und schloss mit Deutschland im März 1918 den Friedensvertrag von Brest-Litowsk. Das war ein gigantischer Coup.

Und der größte Reinfall?

Sicherlich das Zimmermann-Telegramm Anfang 1917. Der damalige deutsche Außenminister Arthur Zimmermann hatte dem Botschafter in Mexiko ein verschlüsseltes Telegramm geschickt (in dem ein Bündnis mit Mexiko und der Landkrieg gegen die USA vorgeschlagen wurde - die Redaktion). Der britische Geheimdienst fing es ab, konnte den Text entziffern und spielte es den Amerikanern zu. Das hat wesentlich zum Kriegseintritt der USA im Ersten Weltkrieg beigetragen. Aus Sicht des deutschen Nachrichtendienstes war es ein großes Desaster.

Ab wann sind die Deutschen dann in die erste Liga der Geheimdienste aufgestiegen?

Ich würde nicht sagen, dass die Deutschen je in der gleichen Liga wie die Briten, die Franzosen - übrigens auch die Österreicher - und die Russen gespielt haben. Im Ersten Weltkrieg waren die Deutschen im militärischen Geheimdienstwesen recht schnell ganz gut. Auch die Generalstabsarbeit des Militärs wurde international bewundert - die Amerikaner haben das dann imitiert. In anderen Bereichen waren die Deutschen eher nicht führend.

Zum Beispiel?

In der Weimarer Zeit und besonders natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg musste man zum Beispiel klären, wie man einen Geheimdienst in einen demokratischen Rechtsstaat integrieren soll. Das mussten die Deutschen komplett neu lernen. Franzosen und Briten besaßen darin eine längere Tradition.

Wie sah die Geheimdienstarbeit unter den Nazis aus?

Wie ein ziemlicher Wildwuchs! Da gab es zunächst die Abwehr, das war der militärische Geheimdienst unter der Leitung von Admiral Wilhelm Canaris. Der wurde später übrigens zum Gegner Hitlers und im KZ Flossenbürg ermordet. Dann gab es unter den Nazis in der SS den SD (Sicherheitsdienst), der großenteils geheimdienstlich gearbeitet hat und sich bis Kriegsende in alle möglichen Bereiche ausgebreitet hat. Außerdem gab es das "Forschungsamt" unter Führung von Herman Göring, in dem Telefongespräche und der Funkverkehr abgehört wurden. Ein Teil der Geheimdienste im Zweiten Weltkrieg war ein direktes Machtinstrument der Nazis war, während der militärische Geheimdienst - aus Sicht der Nazis - nicht ganz so zuverlässig war. Da gab es auch Widerstand.

Wie ging man mit dem militärischen Geheimdienst nach 1945 um?

Bundeskanzler Adenauer war skeptisch bei allem, was militärisch war, besonders bei den deutschen Offizieren. Zu Recht, natürlich. Zunächst hatte die 1949 gegründete BRD ja weder eine Armee noch die Souveränität in der Außenpolitik - es konnte keinen Auslandsgeheimdienst haben. Das hat man erst mit der Gründung der Bundeswehr 1955/56 nachgeholt.

Aber es gab ja noch die "Operation Gehlen".

Richtig, das war die Vorläuferorganisation des BND, geführt von General Reinhard Gehlen. Sie existierte von 1946 bis 1956, angeleitet und finanziert durch die Amerikaner. Hier gab es eine direkte Kontinuität aus der Generalstabsarbeit der Wehrmacht in der BRD. Gehlen war schließlich der Geheimdienstchef an der Ostfront während des Krieges.

Trotzdem hat Adenauer erlaubt, dass dieser Nachrichtendienst die Grundlage für den BND wurde?

Adenauer hat das nüchtern gesehen: Er stand vor der Frage, ob er einen komplett neuen Auslandsgeheimdienst schaffen soll, oder ob er die Organisation Gehlen übernehmen will. Letzteres hat er dann auch getan. Übrigens mit Zustimmung der Opposition im Bundestag, auch von Kurt Schumacher (dem SPD-Vorsitzenden und ersten Oppositionsführer der Bundesrepublik), der früh in diese Pläne eingeweiht war.

Sie sind Mitglied der Historikergruppe, die die frühe Geschichte des BND aufarbeiten soll. Warum geschieht das erst heute?

Es gab erhebliche Widerstände, sowohl beim BND als auch beim Kanzleramt, das direkt zuständig ist für den Nachrichtendienst. Der aktuelle BND-Präsident, Ernst Uhlau, versuchte vier Jahre lang, so ein Projekt einzurichten. Im Sommer 2010 bekam er dann grünes Licht - ich vermute, auch von ganz oben im Kanzleramt.

Auf der Konferenz in Marburg geht es auch um den Fall Klaus Barbie, ein Nazi und Kriegsverbrecher, der auch vom BND angeworben wurde. Was sagt uns das über den BND nach dem Krieg?

Diese Frage stellt man seit Jahren: Gab es im BND Nazis, möglicherweise sogar Kriegsverbrecher? Da tauchen Namen wie Adolf Eichmann und Klaus Barbie auf. Das ist im Einzelnen aber noch zu erforschen. Da ist auch eine Aufgabe der Historikerkommission, solche Verbindungen aufzuklären. Es könnte schon sein, dass in der Geheimorganisation BND die ein oder andere unappetitliche Person untergekommen ist. Aber da sind wir noch nicht weit genug mit unseren Forschungen.

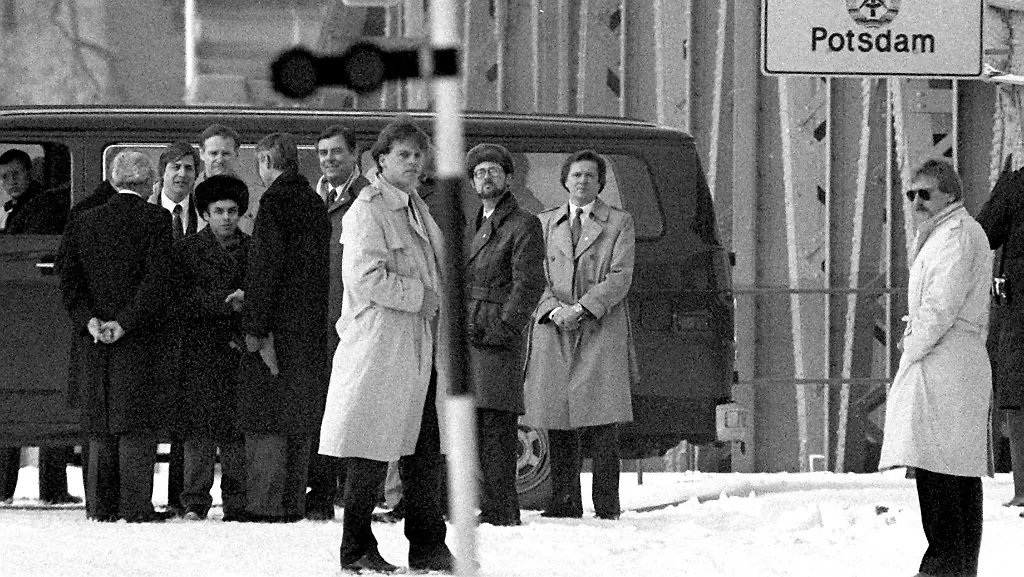

Dann kam der Kalte Krieg. Ihr Urteil als Experte: Wer verstand mehr von seinem Handwerk, Stasi oder BND?

Dass die Stasi beim Abhören und in der Spionageabwehr besonders effektiv war, ist ja bekannt. Aber man weiß auch, dass sie als "Schwert und Schild der Partei" den Staat trotzdem nicht hat beschützen können. Rechnet man dann noch die Dissidenten und die Mauerflüchtlinge hinzu, sieht man: Es ist ein Märchen, dass die Stasi ein besonders erfolgreicher Geheimdienst war.

Und der BND?

Das kann wirklich erst jetzt erforscht werden. Einige Teilbereiche sind ja schon ganz gut erforscht, weil der BND dazu schon Akten herausgerückt hat. Zum Beispiel darüber, wie der BND die sowjetischen Truppen in der DDR ausspioniert hat. Aber eine finale Einschätzung können wir erst jetzt durch den Zugang zum ganzen Archiv treffen.

Da werden Sie als Historiker ja noch zum Geheimnisträger, zum 007 der Geschichtsprofessoren.

(lacht) Nein, nein, meine Kollegen und ich machen in den Archiven des BND nichts Geheimnisvolles. Aber wir haben eine komplette Akteneinsicht bekommen, auch für Geheimakten. Diese Akten hat bisher noch niemand gesehen, jemand von außen schon gar nicht. Das ist auch ein Abenteuer. Wir sind ja nun alles schon in unseren 60ern, wir könnten auch auf einer Parkbank sitzen.

Mit Wolfgang Krieger sprach Sebastian Schöbel