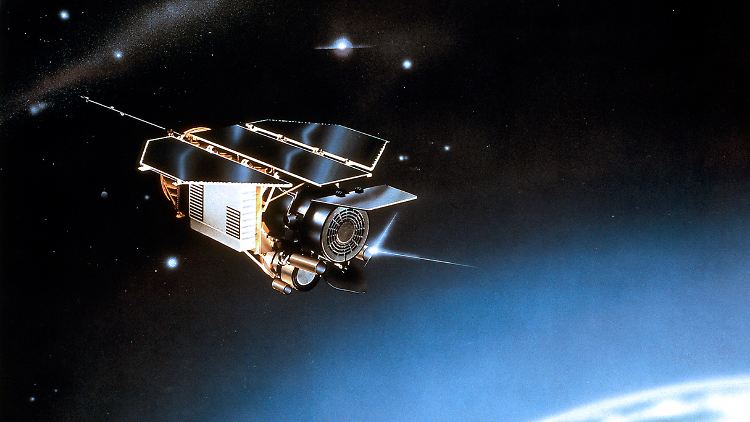

"Das passiert andauernd" Rosat kommt runter. Aber wo?

21.10.2011, 15:17 Uhr

"Dass Satellitentrümmer auf die Erde fallen, ist nichts, was einmal in zigtausend Jahren geschieht."

(Foto: picture-alliance/ dpa)

Am Wochenende ist es so weit: Röntgensatellit Rosat stürzt auf den Globus. Wo? Das wird sich zeigen. Wie viele ausgediente Satelliten tummeln sich im All, die uns irgendwann auf den Kopf fallen könnten? Ist Weltraumschrott für Erdbewohner die Gefahr der Zukunft? Wie können wir uns davor schützen? DLR-Chef Johann-Dietrich Wörner steht für n-tv.de Rede und Antwort. Dabei geht es auch um Helgoland, eine Kuh und die kosmische Müllabfuhr.

n-tv.de: Herr Wörner, wieso ist Rosat nicht mehr kontrollierbar?

Johann-Dietrich Wörner: Die Möglichkeit eines kontrollierten Wiedereintritts in die Erdatmosphäre bestand bei ihm nie. Die war in den 1980er Jahren, als Rosat entworfen und gebaut wurde, nicht vorgesehen.

Wann wird der Satellit in die Erdatmosphäre eintreten?

Im Moment rechnen wir zwischen dem 22. und 23. Oktober mit seinem Wiedereintritt. Am Wochenende also. Je dichter wir rankommen, desto genauer wird der Aussagewert. Wenige Stunden vorher werden wir ziemlich exakt sagen können, wann es so weit ist.

Die Wahrscheinlichkeit, dass einzelne Teile des Satelliten über Deutschland herunterkommen, lag zuletzt bei 1:580. Hat sich an dieser Prognose inzwischen etwas geändert?

1999, fast neun Jahre nach seinem Start, war Rosat abgeschaltet worden. Seither sinkt er der Erde entgegen.

(Foto: dapd)

Nein. Bei dieser Zahl bleibt es bis zum letzten Moment. Der Satellit ist sehr schnell. Noch fliegt er mit 28.000 Kilometern pro Stunde um die Erde herum. Wenn wir den Zeitpunkt seines Wiedereintritts auch nur um eine Stunde falsch vorhersagen, bedeutet das, dass Rosat 28.000 Kilometer weiter weg ist. In dieser Zeit hat er drei Viertel der Erde umrundet. Daher ist der Ort, an dem er wieder eintritt, schwer festzulegen.

Wo kommt Rosat denn auf keinen Fall runter?

Alles, was nördlich von 53 Grad nördlicher Breite liegt und südlich von 53 Grad südlicher Breite, ist vor Rosat sicher. Helgoland zum Beispiel. Genaueres lässt sich erst sagen, wenn der Zeitpunkt des Wiedereintritts ganz nah ist. Wenige Minuten vor dem Zeitpunkt lässt sich genau sagen, auf welcher Orbitspur Rosat wieder eintritt. Dann geht es nicht mehr um eine ganze Fläche auf der Erde, sondern eben nur noch um diese Spur, die um die Erde herumführt.

Wenn wir von dem unwahrscheinlichen Fall ausgehen, dass Rosat über besiedeltem Gebiet abstürzt, bliebe für Evakuierungen dann keine Zeit mehr …

Andauernd fallen natürliche und künstliche Himmelsobjekte auf die Erde. Hier ein Meteorit über dem US-Bundesstaat Washington.

(Foto: picture alliance / dpa)

Nein, Evakuierungen wären dann nicht mehr möglich. Sie sind nicht das probate Mittel, weil sich der Absturzort so genau nicht lokalisieren lässt. Großflächig anhand einer Orbitspur zu evakuieren, wäre ein vollkommen falsches Instrument.

Aber wissen Sie: Dass Satellitentrümmer auf die Erde fallen, ist nichts, was einmal in zigtausend Jahren geschieht. Andauernd treten Meteoriten und künstliche Objekte in die Erdatmosphäre ein. Und es passiert wirklich sehr, sehr selten etwas. Von einem einzigen Fall ist die Rede: In den 60er Jahren soll einmal eine Kuh von einem Satellitenstück getroffen worden sein.

Woran erkenne ich denn, ob es sich um Weltraummüll handelt, wenn ich einen Haufen Schrott auf dem freien Feld finde?

Ein Krater könnte ein Indiz für Weltraumschrott sein. Denn der ist ja mit hoher Geschwindigkeit aufgeschlagen. Jedenfalls sollten Sie bei einem entsprechenden Verdacht die Polizei informieren, damit das genauer untersucht wird. Sie dürfen nichts mitnehmen, denn Weltraumschrott ist Eigentum der Bundesrepublik Deutschland.

Es kreisen immer mehr Satelliten um die Erde, die dann mit Ende ihrer Mission unweigerlich zu Schrott werden. Nimmt die Wahrscheinlichkeit, dass einem irgendwann ein Stück Weltraummüll auf den Kopf fällt, damit nicht zu?

Hitzebeständiges Metall aus dem All versinkt meist im Meer oder fällt auf unbewohntes Gebiet.

(Foto: picture-alliance/ dpa)

Nein, und zwar deshalb nicht, weil Satelliten eben nicht mehr unweigerlich zu Schrott werden. In Zukunft haben die Satelliten eine klare Rückkehrstrategie an Bord. Heutige Satelliten treten am Ende ihrer Lebenszeit nicht einfach wieder in die Erdatmosphäre ein, sondern sie werden eingetreten. Über dem Pazifik – man hat sich spezielle Bereiche mit wenig Schiffsverkehr ausgesucht – werden die Satelliten gezielt zum Absturz gebracht. Für die Zukunft haben wir also kein größeres Risiko. Wohl aber haben wir noch so viele Teile im All, dass wir uns darum kümmern müssen, die zu reduzieren.

Man kommt der Gefahr, dass ein Satellit unkontrollierbar wird, also zuvor?

Ja, indem man zwei Dinge macht: zum einen, indem man das beim Bau des Satelliten entsprechend berücksichtigt. Die Satelliten von heute haben ein entsprechendes Triebwerk und Kraftstoff an Bord, um gezielt in die Erdatmosphäre einzutreten. Zum anderen, Weg Nummer zwei: Man baut einen Roboter, der solch unkontrollierbare Satelliten und Trümmerteile einfängt und gezielt abstürzen lässt. Wir am DLR erarbeiten gerade eine solche Mission, die das können soll.

Weiß man schon, wann diese orbitale Müllabfuhr ihren Dienst aufnehmen kann?

Das wird noch drei bis vier Jahre dauern.

Wie viele ausgediente Satelliten könnten bis dahin noch unkontrolliert vom Himmel fallen?

Zurzeit sind 900 aktive Satelliten unterwegs. Daneben bewegen sich ungefähr 6000 Teile durch den Weltraum, die größer sind als 15 Zentimeter. Wie viele davon Satelliten sind, ist unbekannt.

Und wie geht man mit den nicht kontrollierbaren Teilen um, solange der Müllroboter noch nicht einsatzfähig ist?

An der Rosat-Mission waren deutsche, US-amerikanische und britische Forscher beteiligt. Die Projektleitung lag bei der Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt in Köln, heute Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Prof. Johann-Dietrich Wörner ist Vorstandsvorsitzender des DLR.

(Foto: picture-alliance/ dpa)

Man muss die Teile beobachten. Normalerweise verglühen die Satelliten tatsächlich weitgehend. Rosat hat eine Besonderheit: Er hat eine Optik, die mit Glas und keramischen Spiegeln arbeitet. Deshalb wird bei Rosat wahrscheinlich besonders viel den Wiedereintritt überstehen. Aber es gab schon häufiger ähnliche und größere Satelliten, die auf die Erde stürzten. Wir am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt nehmen den Rosat-Wiedereintritt besonders ernst, weil wir uns in der Verantwortung sehen. Es geht überhaupt nicht um Panikmache. Ich selbst gehe auch nicht extra nach Helgoland. Und auch meiner Familie habe ich gesagt, dass sie nicht wegzugehen braucht.

Mit Johann-Dietrich Wörner sprach Andrea Schorsch.

Quelle: ntv.de