"Messenger"-Daten bringen Klarheit Schrumpf-Paradox des Merkur gelöst

17.03.2014, 04:42 Uhr

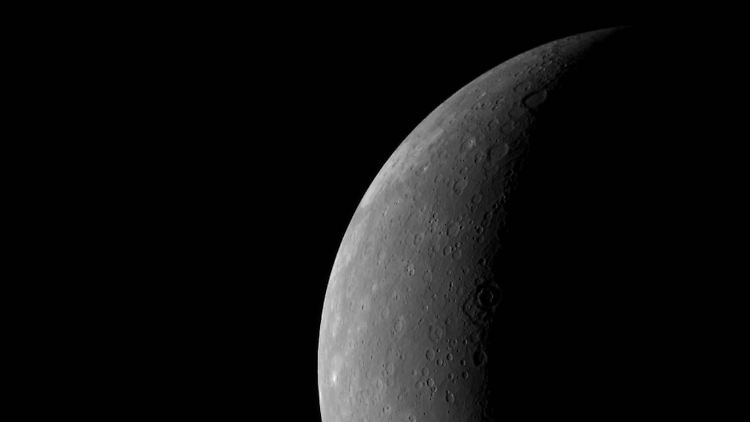

Der Merkur kühlt sich ab und wird in der Folge kleiner.

Lange Zeit stehen Messungen und Modellrechnungen zur Schrumpfgeschwindigkeit des Merkurs im Widerspruch. Jetzt lösen neue Daten der Raumsonde "Messenger" das jahrzehntealte astronomische Rätsel.

Der Planet Merkur ist in den vergangenen vier Milliarden Jahren stärker geschrumpft als bislang bekannt. Der Durchmesser des sonnennächsten Planeten sank in dieser Zeit um etwa 14 Kilometer und damit mehr als doppelt so viel wie frühere Analysen ergeben hatten. Das schließen Forscher um Paul Byrne von der Carnegie Institution in Washington aus der Auswertung neuer Aufnahmen der US-Raumsonde "Messenger", wie sie im Fachblatt "Nature Geoscience" schreiben.

Der Merkur ist seit seiner Entstehung abgekühlt und hat sich entsprechend zusammengezogen - insbesondere sein ungewöhnlich großer Eisenkern, der den meisten Platz im Inneren des Planeten füllt. Heute beträgt der Merkurdurchmesser 4880 Kilometer, die inneren rund 4000 Kilometer davon sind Eisen. Da der Merkur anders als die Erde keine Kontinentalplatten besitzt, sondern eine durchgehende feste Oberfläche, hat der Schrumpfprozess charakteristische Spuren wie gebogene, kliffartige Steilwände und faltige Grate hinterlassen.

Widersprüchliche Datenlage

Vor der Raumsonde "Messenger" war nur knapp die Hälfte der Merkuroberfläche kartiert. Die Analyse geologischer Formationen in diesen Daten hatte ergeben, dass der Merkurdurchmesser maximal um etwa 6 Kilometer geschrumpft war. Dies stand allerdings im Widerspruch zu Modellrechnungen für die thermische Kontraktion, die ein Schrumpfen des Durchmessers von 10 bis 20 Kilometer vorausgesagt hatten.

Die Wissenschaftler um Byrne hatten in den "Messenger"-Daten, die erstmals die komplette Merkuroberfläche abdecken, mehr als 5900 typische geologische Formationen von 9 bis 900 Kilometern Länge identifiziert und analysiert. Damit kommen sie auf einen um etwa 14 Kilometer geschrumpften Merkurdurchmesser. "Diese neuen Ergebnisse lösen ein jahrzehntealtes Paradox", betont Byrne in einer Mitteilung der Carnegie Institution. "Jetzt sind die Geschichte der Wärmeproduktion und des Wärmeverlusts mit der globalen Kontraktion in Einklang."

Quelle: ntv.de, ail/dpa