Dynamoprozess im Merkurinneren Sonnenwind frisst Magnetfeld

23.12.2011, 08:11 Uhr

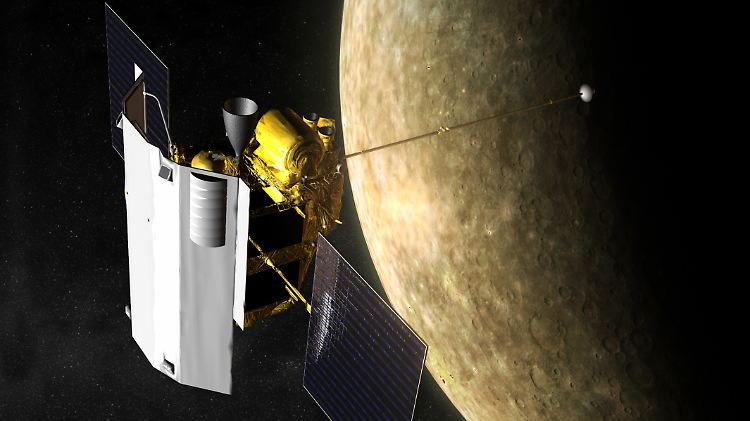

Die Sonde "Messenger" umkreist erstmals den Merkur.

(Foto: picture alliance / dpa)

Das rätselhaft schwache Magnetfeld des Planeten Merkur wird von der nahen Sonne offensichtlich nahezu im Keim erstickt. Das zeigt eine Computersimulation. Wissenschaftler bieten damit eine Lösung für ein hartnäckiges Problem, das Forschern seit Jahren Kopfzerbrechen bereitet.

Merkur ist neben der Erde der einzige Gesteinsplanet unseres Sonnensystems, der ein globales Magnetfeld besitzt. Wenn es wie bei der Erde von einem inneren Dynamo erzeugt wird, sollte es auch ähnlich stark sein. Überraschenderweise ist es jedoch rund 150 Mal schwächer, wie die Erkundung durch Raumsonden gezeigt hat, berichten niedersächsische Forscher im US-Fachblatt "Science". Um dies zu erklären, wurden verschiedene komplizierte alternative Dynamomechanismen vorgeschlagen, wie die Wissenschaftler um Daniel Heyner von der Technischen Universität (TU) Braunschweig und dem Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung ausführen. Alle diese Modelle ließen jedoch das Feld der äußeren Magnetosphäre außer Acht.

"Wir müssen uns klarmachen, dass Merkur mit dem ihn umgebenden Sonnenwind eine enge Wechselwirkung eingeht", erläutert Heyner in einer Mitteilung der Max-Planck-Gesellschaft. Der Sonnenwind ist ein beständiger Strom elektrisch geladener Teilchen von der Sonne. Merkur, der nur rund ein Drittel so weit von der Sonne entfernt ist wie die Erde, bekommt ihn besonders stark zu spüren.

Ein Magnetfeld schwächt das andere

Der Sonnenwind drückt das Magnetfeld des Planeten so stark zusammen, dass es kaum aus der Oberfläche herausragt. Dadurch liegt die sogenannte Magnetopause, wo der Einflussbereich des Merkur-Magnetfelds endet, dicht über der Oberfläche des Planeten. Dort fließen durch den Sonnenwind starke elektrische Ströme, die wiederum ein eigenes Magnetfeld erzeugen. Es ist dem planeteneigenen entgegengerichtet und schwächt es damit ab. "Der Dynamoprozess im Merkurinneren wird durch die Wechselwirkung fast im Keim erstickt", betont Karl-Heinz Glaßmeier, Leiter der Arbeitsgruppe Weltraumphysik an der TU Braunschweig.

Da die Dynamoregion des Merkurs nicht direkt zugänglich ist, seien numerische Simulationen der einzige Weg, die Möglichkeit einer solchen Rückkopplung zu überprüfen, schreiben die Forscher in "Science". Sie blicken nun mit Spannung auf weitere Magnetfeldmessungen der Merkursonde "Messenger". Von 2020 an wollen sie dann das Magnetfeld des innersten Planeten unseres Systems mit der europäisch-japanischen Raumsonde "BepiColombo" genau erkunden und die Idee der Rückkopplung damit überprüfen.

Quelle: ntv.de, dpa