Magnetfeld der Erde schwächelt Satellitenschwarm soll Geheimnisse lüften

21.11.2013, 08:55 Uhr

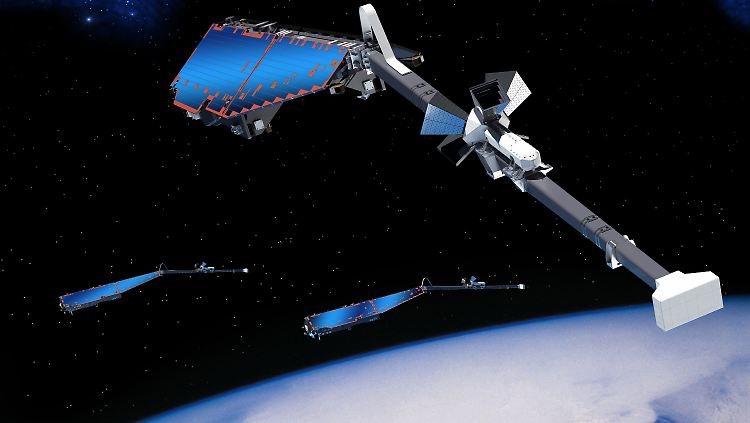

Computerbild eines "Swarm"-Forschungssatelliten auf der Erdumlaufbahn.

(Foto: dpa)

Wer tief ins Erdinnere blicken will, muss hoch ins All: Bei der Mission "Swarm" vermessen europäische Satelliten das Magnetfeld der Erde, das uns vor der aggressiven kosmischen Strahlung bewahrt. Denn die Stärke unseres Schutzschildes schwankt äußerst beunruhigend.

"Swarm" im Februar 2012 im Raumfahrtzentrum der IABG in Ottobrunn in einem Reinraum. Die Swarm-Konstellation, bestehend aus drei Satelliten, wurde speziell dafür entwickelt, die Geheimnisse des magnetischen Feldes der Erde zu lüften.

(Foto: picture alliance / dpa)

Nach jahrelangen Vorbereitungen soll am Freitag in Russland eine neue Satellitenmission der Europäischen Weltraumagentur ESA starten, um aus dem Erdorbit den blauen Planeten ins Visier zu nehmen - genauer dessen Magnetfeld. Drei Forschungssatelliten der Mission "Swarm" ("Schwarm") werden in den nächsten Jahren diesen irdischen Schutzschirm genau vermessen, der uns vor der zerstörerischen kosmischen Strahlung bewahrt. Auch für die Klimaforschung könnten die erwarteten Messergebnisse bedeutsam sein.

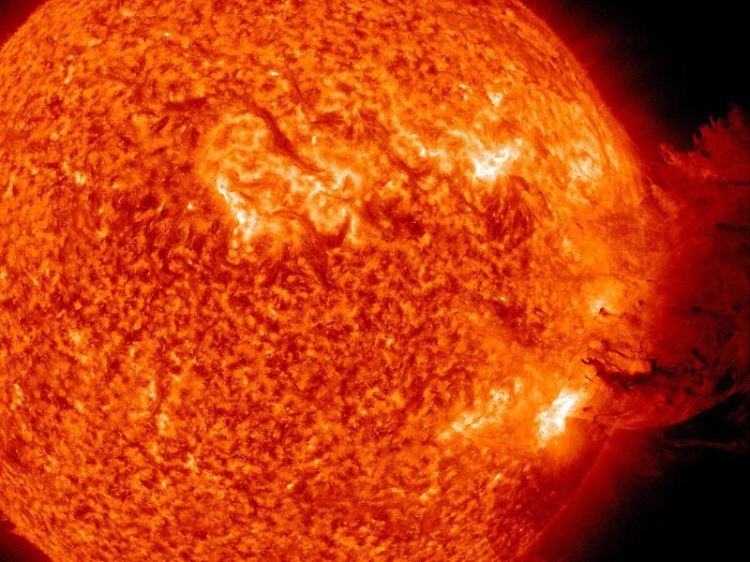

Von den drei "Swarm"-Satelliten, die an Bord einer Trägerrakete vom Kosmodrom Plessezk in Nordrussland ins All geschossen werden, erhoffen sich die Forscher Antworten auf eine Vielzahl noch ungeklärter Fragen zum Erdmagnetfeld. Bekannt ist, dass es wesentlich durch die Erdrotation erzeugt wird - und dass es sich ständig verändert. Bekannt ist auch, dass es unseren Planeten vor dem Beschuss durch geladene Teilchen in Sonnenstürmen schützt. Ohne diesen Schutzschild wäre Leben auf der Erde nicht möglich.

Dennoch können besonders heftige Teilchenströme von der Sonne unserer Alltagsleben massiv beeinträchtigen. Denn immerhin haben schwere Sonnenstürme bereits zu Stromausfällen auf der Erde geführt, auch Kommunikationssatelliten und Navigationssysteme können durch aus der Sonne herausgeschleuderte Teilchenwolken lahmgelegt werden.

Zeichen einer erheblichen Schwächung des Magnetfelds

Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht gerade beruhigend, dass die Stärke unseres Schutzschildes ständig schwankt - zumal seit geraumer Zeit auch Zeichen einer erheblichen Schwächung des Magnetfelds zu erkennen sind, wie die ESA berichtet. Diese Veränderungen sollen die drei baugleichen "Swarm"-Satelliten nun detailliert erforschen.

Durch die Analyse der Eigenschaften unseres Magnetfelds könnte die ESA-Mission den Forschern zu weitreichenden neuen Erkenntnisse verhelfen - über die natürlichen Prozesse tief in der zwiebelförmig aufgebauten Erde, mögliche Zusammenhänge mit dem globalen Klimawandel und über das Weltraumwetter, das von der Sonnenaktivität bestimmt wird. Diese Informationen wiederum könnten bei der Suche nach den Ursachen für die derzeitige Magnetfeld-Abschwächung helfen.

Geheimnisse unseres kosmischen Schutzschildes

Vier Jahre lang sollen die "Swarm"-Satelliten die Geheimnisse unseres kosmischen Schutzschildes ergründen. Dazu wird das Trio in Schwarmformation die Erde umrunden und Daten sammeln - zwei Sonden in 460 Kilometern, die dritte in 530 Kilometern Höhe. Jede Sonde ist mit fünf Instrumenten ausgestattet, darunter einem Vektorfeld-Magnetometer zur genauen Vermessung der Magnetfeld-Richtung.

Bei ihren Beobachtungen des Erdmagnetfelds wird die "Swarm"-Mission auf die Daten der im Jahr 2000 gestarteten und immer noch laufenden ESA-Wissenschaftsmission "Cluster" zurückgreifen können. Die vier "Cluster"-Satelliten erforschen die Bedingungen innerhalb der Magnetosphäre der Erde und ihre Wechselwirkung mit den geladenen Teilchen des Sonnenwinds. Sie befinden sich in 10.000 Kilometern Entfernung von der Erde - und können so den "Swarm"-Satelliten auf deren Umlaufbahnen zusätzliche Messungen bieten.

Neben ihrer wissenschaftlichen Bedeutung dürfte die neue ESA-Mission im übrigen auch von durchaus praktischem Nutzen sein. So könnten die Messdaten von "Swarm" helfen, die Genauigkeit von Navigationssystemen zu erhöhen. Auch die Vorhersage von Erdbeben könnte verbessert werden.

Quelle: ntv.de, Richard Heister, AFP