Freude durch KraftwerkDie Roboter verabschieden Lollapalooza

Mit dem Auftritt der Electro-Pioniere Kraftwerk endet am Sonntagabend das vierte Lollapalooza-Festival in Berlin. Einiges läuft bei dem Musik-Event dieses Mal besser als noch vor einem Jahr. Doch es gibt erneut auch Schattenseiten.

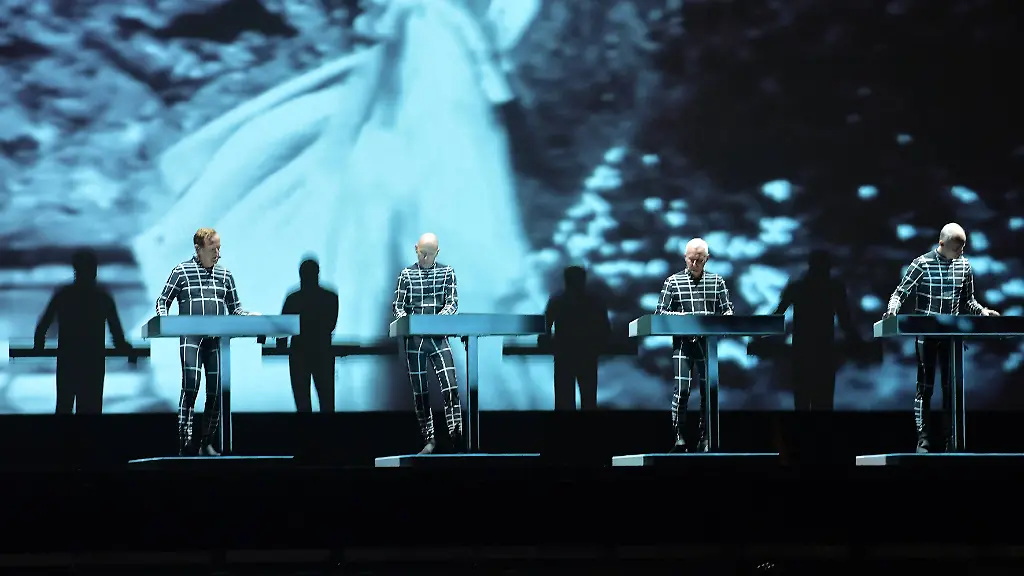

"Wir sind die Roboter" - mit diesem und zahlreichen anderen Hits aus ihrer beinahe 50-jährigen Schaffensära schicken Kraftwerk am Sonntagabend die Besucher des vierten Lollapalooza-Festivals in Berlin nach Hause. Doch während die Figuren auf der Bühne mechanisch exakt ihr Programm herunterspulen, läuft bei der Organisation des Festivals auch in diesem Jahr nicht alles rund. Nach dem An- und Abreise-Chaos bei der Veranstaltung 2017 in Hoppegarten, sorgt diesmal die mangelhafte Planung auf dem neuen Festivalgelände rund um das Olympiastadion bei vielen Musikfans für Verdruss.

Am Gelände selbst liegt das nicht. Das Stadion und das weitläufige Areal darum herum bieten an sich gute Voraussetzungen für ein Festival dieser Größenordnung mit geschätzt je 70.000 Besuchern an den beiden Wochenendtagen. Das Flair der Veranstaltung mit Hippie-Anstrich im Schatten der monströsen NS-Bauten mutet vielleicht ein wenig seltsam an. Doch eigentlich kann es ja fast nichts besseres geben, als den Wahn der einstigen "Kraft durch Freude"-Propagandisten mit der Freude durch Kraftwerk, David Guetta, The Weeknd, Casper, Imagine Dragons oder wie die Künstler in diesem Jahr alle hießen zu durchbrechen.

"Voulez Vous Lolla Avec Moi?"

Nein, für einen Teil des Ärgers sorgt leider schon das vierte Jahr in Folge das Lollapalooza-Grundkonzept. Kaum ein anderes Festival verleiht sich selbst ein vergleichbares Image von Offenheit, Ökologie, Kinderfreundlichkeit, Toleranz und Zuschauernähe wie die von Janes's-Addiction-Sänger Perry Farrell 1991 erstmals initiierte Veranstaltung. Zugleich jedoch kommt bei genauem Hinsehen auch kaum ein Festival kommerzieller daher als das Lollapalooza. Und das liegt in erster Linie nicht daran, dass sich zwischen all die putzigen Logos, Bildchen und Sinnsprüche der Marke "Voulez Vous Lolla Avec Moi?" auf dem Areal auch die Stände und Buden von Konzernen wie Seat, McDonalds und Melitta mischen.

Vor allem liegt es an dem Bezahlsystem, das die Macher als besonders innovativ verkaufen, de facto jedoch nur wie nervige Abzocke anmutet. Essen und Getränke können auf dem gesamten Festival nur mittels eines Chips bezahlt werden, den die Besucher mitsamt ihres Festivalbands um den Arm tragen. Dazu muss dieser allerdings erst einmal an einer von diversen Wechselstuben mit einem Guthaben aufgeladen werden. Wer das zu Festivalbeginn am Samstagnachmittag tun wollte, konnte bei herrlichem Sonnenschein schon mal locker bis zu einer Stunde in der Schlange schwitzen, ehe er sein Bares an einem der Schalter endlich gegen Kredit auf seinem Chip eintauschen "durfte" - ohne Getränk versteht sich, denn das konnte man bis dahin ja noch nicht kaufen. Dafür durfte man für das Aufladen des Chips aber auch noch eine "Servicegebühr" von einem Euro berappen. "Welcher Service?", dürfte sich da manch einer gefragt haben. Zu DDR-Zeiten nannte man das Zwangsumtausch.

Wer nach Ende des Festivals noch Guthaben auf seinem Chip übrig hat, erhält das übrigens mitnichten auch an Ort und Stelle wieder ausgezahlt. Das Geld kann man erst später über eine Internetseite zurückfordern. Viele Festival-Besucher dürften den Aufwand wegen ein paar Euro scheuen - sodass sich die Lollapalooza-Macher hier mal eben noch über ein paar Zusatzeinnahmen freuen können, die vermutlich in die Tausende Euro gehen. Würde es angesichts des bargeldlosen Zahlungsverkehrs an den Ständen für Essen und Getränke wenigstens schneller gehen, nähme man das alles ja vielleicht noch ohne Murren in Kauf. Doch davon kann leider ebenfalls nicht die Rede sein. Stattdessen stand man sich für etwas Essbares, das kaum unter 5 Euro zu kriegen war (so viel kostete etwa eine Portion Pommes), abermals oft die Beine in den Bauch.

David Guetta - und nichts geht mehr

Nur allzu gerne hätten sich dagegen viele Zuschauer bei einem Top-Act wie David Guetta die Beine in den Bauch gestanden. Der lieferte seine mit reichlich Lichteffekten, Videoprojektionen und Pyrotechnik garnierte Show im Olympiastadion ab. Das Platzangebot dort war allerdings begrenzt, zumal lediglich der Innenraum für das Publikum geöffnet wurde, die Ränge hingegen komplett leer und verwaist blieben. Die Folge: Noch bevor Guetta überhaupt an seinem ersten Regler gedreht hatte, kam es zum Einlassstopp ins Stadion. Da war es dann egal, dass man knapp 140 Euro für eine Zwei-Tageskarte oder gar 289 Euro für ein VIP-Ticket gezahlt, vielleicht von weit her angereist oder sich womöglich den ganzen Tag nur auf Guetta gefreut hatte. Zahlreiche Besucher mussten draußen bleiben, während im Stadion die Hütte brannte.

Das Fazit: Berlin muss nicht nur in Sachen Flughafen, sondern auch bei seiner Festival-Tauglichkeit noch Einiges dazu lernen. Nicht, was die Stimmung angeht. Auch nicht, was den passenden Ort angeht - der könnte nun endlich gefunden sein. Aber was den respektvollen Umgang mit den Besuchern betrifft. Hier gibt es noch immer Hausaufgaben, die auch nach vier Jahren nicht erledigt sind.