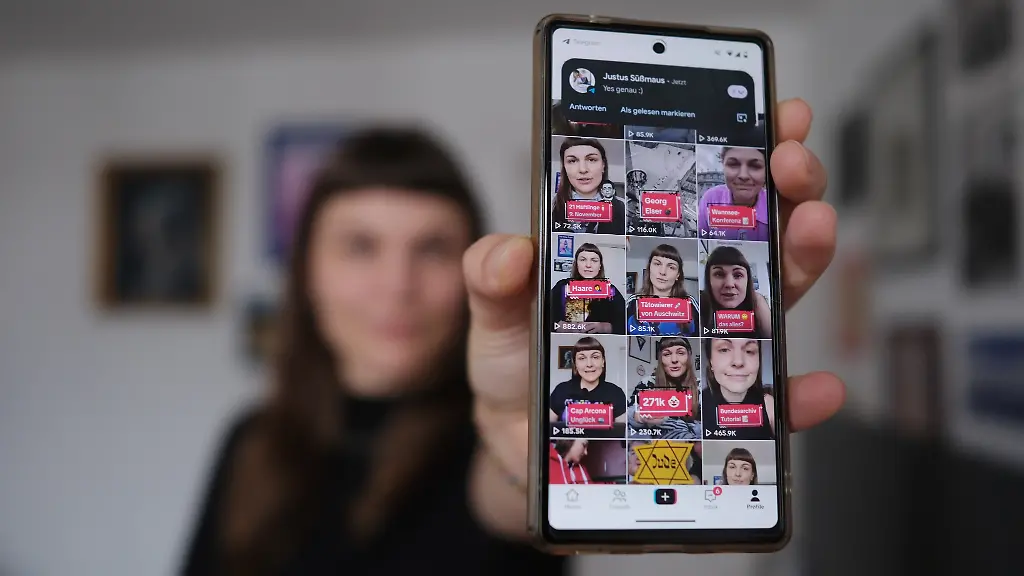

Tiktokerin erklärt NS-Verbrechen"'Holocaust Education' in 90 Sekunden - das geht sehr gut"

Susanne Siegert betreibt einen Tiktok-Account, auf dem sie über NS-Verbrechen aufklärt. Mit ihren Videos erreicht sie Hunderttausende. Im Interview mit ntv.de erklärt die 32-Jährige, wie sie es schafft, so viele Menschen zu erreichen, und wie sie mit Hass-Kommentaren umgeht.

Susanne Siegert betreibt einen Tiktok-Account, auf dem sie über NS-Verbrechen aufklärt. Mit ihren Videos erreicht sie Hunderttausende. Den Holocaust auf Tiktok in 90 Sekunden zu erklären, das geht, sagt die 32-Jährige. In ihren Videos entschlüsselt Siegert auch, hinter welchen Emojis oder Zahlencodes sich rechte, rassistische oder antisemitische Inhalte verbergen. Im Interview mit ntv.de beschreibt Siegert, wie sie die Balance zwischen der Sprache der Plattform und der Ernsthaftigkeit des Themas findet.

ntv.de: Mit Ihrem Tiktok-Account keine.erinnerungskultur klären Sie über NS-Verbrechen auf. Reicht denn der Unterricht in Schulen nicht?

Susanne Siegert: Ich habe den Account nicht aus dem Antrieb eröffnet, Menschen aufzuklären. Vor ungefähr vier Jahren habe ich angefangen, mich mit dem KZ-Außenlager Mühldorfer Hart zu beschäftigen. Das war ein Außenlager in meinem Heimatort. Das ehemalige Lagergelände befindet sich ungefähr 20 Kilometer entfernt von meinem Elternhaus in Bayern. Aus Eigeninteresse habe ich darüber recherchiert. Ich war beeindruckt davon, wie viel ich in den offen zugänglichen Archiven herausfinden konnte. Für mich war es ein schockierender Aha-Moment, über diesen Ort meiner Kindheit im Kontext von Massenmord und Vernichtung zu lesen.

Diesen Aha-Moment haben Sie dann auf Instagram geteilt.

Damit habe ich erst einmal eher weniger Menschen erreicht. Anfangs war ich noch skeptisch, wie das Thema zu Tiktok passen soll. Aber ich habe mich dann einfach ausprobiert. Schon mein erstes Video auf Tiktok hatte mehrere Hunderttausend Views. Das hat mich motiviert, noch weiter zu NS-Verbrechen zu recherchieren.

Braucht es denn zusätzliche Bildungsarbeit neben der Schule?

Mein Kanal kann den Schulunterricht oder den Besuch in einer Gedenkstätte nicht ersetzen. Ich sehe meine Videos als sinnvolle Ergänzung zum Schulunterricht. Denn in der Schule sind Lehrpläne und Gedenkstättenfahrten streng reglementiert und zeitlich eingeschränkt. Nicht jeder junge Mensch ist genau in dem vorgegebenen Zeitraum dazu bereit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ideal wären Projekte, über die Schüler sich informieren und vielleicht selbst in ihren Heimatorten recherchieren können. Dafür ist im Lehrplan oft keine Zeit. Deswegen braucht es Zusatzangebote von Stiftungen und Gedenkstätten. Und weil die Menschen viel Zeit auf Tiktok verbringen, sollte es auch auf der Plattform Angebote geben. Da sehe ich einen Vorteil meiner Videos. Gerade kleinere, individuelle Fragen kann ich mit meinen Videos beantworten.

Die AfD ist auf Tiktok ebenfalls sehr aktiv. Im April 2024 gab es eine Aktion #ReclaimTiktok. Wie stehen Sie dazu?

Es gibt Accounts, die sich an der AfD abarbeiten, die sollte es auch geben. Aber mindestens genauso wichtig ist es, selbst Themen zu setzen. Und nicht immer nur darauf zu reagieren, was die AfD macht. Ich mache meine Inhalte unabhängig von der AfD.

Sie haben fast 200.000 Follower. Wie schaffen Sie es, so viele Menschen zu erreichen?

Die Menschen mögen, dass meine Inhalte niedrigschwellig und auf Augenhöhe sind. Ich zeige nicht mit dem Finger darauf oder werfe den Menschen vor, dass sie etwas nicht wissen. Ich nehme die Menschen mit bei meinen Recherchen und teile mit ihnen auch meine Gedanken und Gefühle. Auf Tiktok gibt es viele Lifestyle-Influencer, das bin ich nicht. Trotzdem schaue ich mir auch die Art und Weise ab, wie sie auftreten oder ihre Videos gestalten. Genau deswegen folgen mir Menschen als Person gerne.

Woran machen Sie das fest?

Ich merke das an den Nachrichten, die ich bekomme. Manche schreiben mir, dass sie bei bestimmten Themen an mich gedacht haben und bitten mich, dazu ein Video zu machen. Mittlerweile ist das ein sehr wertvoller Austausch. Viele Themen schöpfe ich aus meiner Community.

Und wie funktioniert Holocaust Education auf Tiktok?

Ich mache kein Video über den Lagerkomplex Auschwitz und erkläre die vielen Außenlager oder was am Tag der Befreiung passiert ist. Diese Themen sind dafür zu groß. Ich versuche, die großen Themen herunterzubrechen, sodass ein Gesamtbild entsteht. Zum Beispiel, indem ich darüber spreche, wie KZ-Häftlinge zu essen bekommen haben. Wenn eine Person das in einem Originaldokument der Nationalsozialisten liest, ist das die eine Sache. Aber es ist noch etwas ganz anderes, konkret zu zeigen, wie wenig Brot das wirklich war. Das war die Idee für ein Video, in dem ich die 250 Gramm Brot erkläre. Das können die Menschen auch verstehen, wenn sie wenig Vorwissen haben. Ich höre das oft als Vorwurf, 'Holocaust Education' auf Tiktok in 90 Sekunden, wie soll das gehen? Das geht sehr gut. Man muss nach den Regeln des Algorithmus spielen. Aber das müssen wir alle.

Wie kann man dem Thema Holocaust in 90 Sekunden gerecht werden?

Ich verzichte bewusst auf boulevardeske Inhalte. Nur selten verwende ich die klassischen Bilder aus befreiten Konzentrationslagern, die Leichenberge zeigen. Ich erzähle lieber die Lebensgeschichten von Einzelpersonen. Auch bei meiner Sprache achte ich auf einen gewissen Ton. Tiktok ist eine Plattform, die für die Verbreitung von Desinformation bekannt ist. Gerade dieses Thema läuft auf Tiktok Gefahr, verleumdet oder verharmlost zu werden. Daher prüfe ich meine Quellen und kennzeichne sie in meinen Videos. Deshalb blende ich in meinen Videos immer meine Quellen ein. So können die Nutzer meine Quellen verlässlich einsehen und nachprüfen. Ich stütze mich in der Regel auch immer auf das Zwei-Quellen-Prinzip.

Welche Quellen nutzen Sie?

Ich arbeite mit Originalquellen, zum Beispiel aus dem Online-Archiv des Arolsen Archives, der Sammlung des United States Holocaust Memorial Museums oder den Datenbanken von Yad Vashem, dem "World Holocaust Remembrance Center" in Israel. Das sind öffentlich zugängliche Datenbanken für Originaldokumente. In solchen Dokumenten haben die Nazis ihre Verbrechen genau geplant und dokumentiert, teilweise protokolliert. Wenn ich Dokumente der Täter verwende, achte ich darauf, nicht die NS-Sprache zu verwenden, sondern diskriminierende Begriffe zu erklären. Ebenso arbeite ich mit Überlebenden-Interviews, um auch den Opfern eine Stimme zu geben. Und all das gleiche ich dann noch mit der Forschung ab.

Sie haben mit der jüdischen Überlebenden Renate Aris aus Chemnitz gesprochen. Auf Ihrem Account haben Sie dazu Videos unter dem Titel "Kaffee und Kuchen mit einer Holocaustüberlebenden" gepostet. Finden Sie das nicht banalisierend?

Nein. Das entspricht der Art, wie junge Menschen sprechen. Deshalb verwende ich mittlerweile auch Emojis oder Slang-Begriffe. Ich verstehe, dass es auf manch einen seltsam wirkt. Aber ich glaube, genau deshalb gucken die Menschen meine Videos an. Ich versuche, Menschen zu motivieren, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Dafür muss ich eine Sprache sprechen, die sie auch im Alltag abholt.

Ist es schwer, eine Balance zwischen Respekt vor dem Thema und den Regeln des Algorithmus zu finden?

Das muss ich immer wieder neu ausbalancieren. Zuletzt habe ich ein Video veröffentlicht, indem ich das Wort "asozial" erkläre. In dem Video zeige ich eine Szene aus dem Trash-TV, in der eine Person den Begriff vielfach wiederholt. Vor zwei Jahren hätte ich vielleicht darüber nachgedacht, ob ich mich als Person zeigen möchte, die ein solches Format gerne guckt. Aber da bin ich mutiger geworden. Es ist mir wichtig, dass meine Videos authentisch sind. So würde ich es auch meinen Freundinnen erzählen. Um Menschen zu erreichen, muss ich ein Stück weit die Regeln der Plattform befolgen. Aber ich behalte immer Respekt für das Thema.

Unter Ihre Videos wurden auch schon rechtsextreme Symbole oder Parolen kommentiert. Kannten Sie die, bevor Sie mit Ihrem Projekt angefangen haben?

Manche Symbole kannte ich. Die 88 steht für den achten Buchstaben im Alphabet, ist also ein Code für "Heil Hitler". Online verbreiten sich schnell neue Symbole und Parolen, gerade in rechten Communitys. Dafür müssen die Menschen sensibilisiert werden. In einem Video erkläre ich den Kommentar "Never lose your smile", eine Anspielung auf die SS-Totenkopf-Division, die auch für die Bewachung der Konzentrationslager zuständig war und deren Symbol ein grinsender Totenkopf war. Damit möchte ich die Menschen aufklären.

Wie reagieren Sie auf solche Kommentare?

Die lösche ich, weil ich rechtem Gedankengut keine Bühne geben möchte. Ich gehe gerne in die Diskussion mit Menschen, die Fragen haben und die skeptisch sind. Besonders, wenn ich merke, die Person hat ehrlich Interesse. Aber wenn mir Profile wiederholt mit hetzenden oder beleidigenden Kommentaren unter meinen Videos auffallen, habe ich kein Interesse am Austausch. Ich hatte auch schon Kommentare, in denen der Holocaust relativiert wurde. Die habe ich zur Anzeige gebracht.

Was war das genau?

Zum Beispiel hat jemand geschrieben, der Holocaust sei ein Mythos. Oft bekomme ich auf meine Anzeigen Dreizeiler, die mir mitteilen, dass die Polizei keine Person hinter dem kommentierenden Profil finden kann. Dann wird das Verfahren eingestellt. Das frustriert mich schon.

Haben Sie keine Angst?

Nein. Ich glaube, dass der Mut dieser Menschen sich auf den Online-Raum beschränkt.

Mit Susanne Siegert sprach Rebecca Wegmann