"Hürden bauen, Früchte ernten"Bei Wasserstoff kann Deutschland China schlagen

"Europa ist aktuell der spannendste Markt für grünen Wasserstoff", sagt Nils Aldag. Der Chef von Sunfire ist überzeugt: Deutschland kann den Markt dominieren. Wir müssten nur Hürden für die Konkurrenz aus den USA und China aufbauen, wie er im "Klima-Labor" von ntv erklärt.

"Europa ist aktuell der spannendste Markt für grünen Wasserstoff", sagt Nils Aldag. Der Chef von Sunfire muss es wissen: Das Dresdner Unternehmen hat gerade erst 315 Millionen Euro von Investoren und der Europäischen Investitionsbank erhalten, mit denen es große Namen wie Siemens Energy oder Thyssenkrupp Nucera bei der Dekarbonisierung der Industrie abhängen will. Die namhafte Wasserstoff-Konkurrenz speziell in Deutschland wundert Aldag nicht: Beim Bau von Elektrolyseuren gebe es viele Parallelen zum Autobau, erklärt er im "Klima-Labor" von ntv. Sunfire etwa arbeitet mit dem früheren Trabi-Zulieferer Vitesco aus Chemnitz zusammen.

Der Wasserstoff-Unternehmer kann sich sehr gut vorstellen, dass Deutschland die Zukunftsbranche in einigen Jahren weltweit dominiert, man müsse sich nur in einem Punkt ehrlich machen: Wenn die USA und China Hürden für ausländische Konkurrenz aufbauen, muss Europa es auch tun: "Mich stört, dass wir ein Projekt mit Hunderten Millionen Euro unterstützen und am Ende kriegt ein chinesischer Lieferant den Zuschlag."

ntv.de: Was genau sind eigentlich Elektrolyseure?

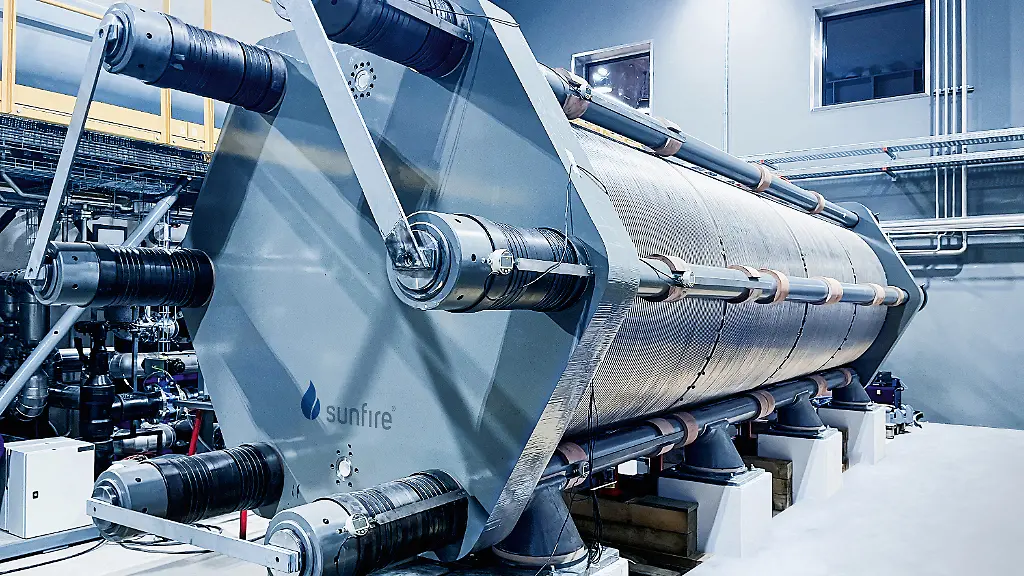

Nils Aldag: Das sind schwere Maschinen, die im Inneren Membranen haben. Man muss sich das wie ein Sieb vorstellen: Auf der einen Seite wird Wasser hineingegeben und mit Strom an diesem Sieb in die molekularen Bestandteile von Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Den Sauerstoff kann man in die Atmosphäre geben. Mit Wasserstoff kann man alles machen, was wir heute mit Erdöl, Erdgas und Kohle machen.

Nur grün.

Ja, wenn der eingesetzte Strom aus Sonne, Wind oder auch Wasserkraft kommt. Die Elektrolyseure, die wir kommerziell schon im größeren Maßstab verkaufen, sind große Zylinder aus Stahl, die liegend angeordnet werden. Im Inneren dieses Zylinders sind die Membranen fast wie ein Regal angeordnet.

Hintereinander?

Genau. Diese Zylinder sind ungefähr zwölf Meter lang und um die 80 Tonnen schwer. Drumherum befinden sich ein Haufen Rohre und Kabel, die dafür sorgen, dass der Wasserstoff beim Kunden ankommt.

Das klingt nach großen industriellen Maschinen. Ist das etwas, das wir in Deutschland gut und konkurrenzfähig machen können?

Das Bauen von Elektrolyseuren ist eine komplizierte Angelegenheit. Man braucht sehr komplexe Maschinen, um die einzelnen Teile pressen, formen, stapeln und verkabeln zu können. Spannend ist: Die Fähigkeiten, die dafür benötigt werden, sind denen aus dem Automobilsektor sehr ähnlich. Ein Land, das gute Motoren oder andere Auto-Komponenten baut, ist kein schlechter Ort für den Bau von Elektrolyseuren.

Dann sollten wir bestens aufgestellt sein.

Definitiv ist Deutschland ein Standort, an dem man im Bereich Maschinenbau gutes Personal und gute Lieferanten findet, um Elektrolyseure in hoher Qualität und zu niedrigen Kosten produzieren zu können. Wir haben etwa vor einigen Jahren einen Partner gesucht, um unsere Produktion zu verbessern und nicht weit weg von unserer Dresdner Heimat Vitesco gefunden. Vitesco hat früher Komponenten für den Trabi gebaut und eine wirklich hervorragende Produktion im Automobilbereich auf die Beine gestellt. An deren Standort bei Chemnitz wird jetzt ein Großteil unserer Elektrolyseure gebaut.

Kompliment, vom Trabant zu Elektrolyseuren.

Das ist eine gelungene Industrie-Transformation. Will man die Elektrolyseure später installieren und in Betrieb nehmen, damit die Endkunden tatsächlich Wasserstoff erhalten, braucht man außerdem gute Fähigkeiten im Anlagenbau. Das ist passenderweise der zweite Bereich, in dem Deutschland nach wie vor hervorragende Firmen hat. Thematisch bietet das Feld eine gigantische Chance für den Standort.

Zahlt sich das bereits aus? Wie geht es Ihnen und anderen Unternehmen der Branche?

In Deutschland investieren eine ganze Reihe von Unternehmen viel Geld in technisches Know-how und alles andere, was man zum Bau von guten Elektrolyseuren braucht. Auch im Aufbau der Produktion. Hier, aber auch im europäischen Ausland sind mindestens eine Handvoll sehr guter Firmen in dem Bereich angesiedelt. Wir sind eine davon. Auf der anderen Seite steht die Nachfrage: Wir meinen, dass Europa weltweit aktuell der spannendste Markt für grünen Wasserstoff ist, aber man kann eine neue Technologie nicht innerhalb von zwei bis drei Jahren für ein paar Hundert Millionen Euro etablieren. Bei Wind- und Solarstrom mussten wir nur in Deutschland zwischen 300 und 500 Milliarden Euro und 25 Jahre Zeit aufbringen, um hinzukommen, wo wir heute sind. Ich will nicht sagen, dass für grünen Wasserstoff auch so viel Geld oder so viel Zeit notwendig sind, aber man sollte sich keine falschen Vorstellungen machen.

Sind wir der spannendste Markt, weil es in Europa viele Industrieunternehmen gibt, die fossile Energieträger dringend aus ihrer Produktion verbannen und CO2-Ziele erfüllen müssen?

Es spielen drei Punkte eine Rolle. Der erste ist, dass wir speziell in den äußeren Bereichen von Europa in erheblichem Maße erneuerbaren Strom erzeugen können: Schweden, Norwegen, Finnland, die osteuropäischen Länder, aber auch Portugal, Spanien, Italien und Südfrankreich haben enorm viel ungenutztes Potenzial. Der zweite Vorteil ist, dass wir Industrie haben und den klaren Wunsch, diese zeitnah zu dekarbonisieren.

Wie Thyssenkrupp, die gerne grünen Stahl herstellen möchten.

Ja. Stahlhersteller, Düngemittelhersteller oder auch große Chemiekonzerne müssen grüner werden. In diesem Bereich ist Europa wahrscheinlich ambitionierter als jede andere Region der Welt. Mit dem dritten Punkt sind wir gestartet: Wir besitzen nach wie vor erhebliches technisches Know-how in diesem Bereich. Diese Kombination bietet gute Bedingungen, um das Thema zu entwickeln.

Woran hakt es dann, wenn Angebot und Nachfrage da sind?

Der kritische Punkt ist die Nachfrage. Über Wasserstoff wird schon längere Zeit intensiv diskutiert, die ersten Großprojekte werden aber erst jetzt von Unternehmen wie RWE, Uniper oder auch Stahlherstellern realisiert. Dementsprechend kommen auch erst jetzt die ersten Euros bei uns an. Das ist nicht verwunderlich. Es dauert, bis solche Projekte in Schwung kommen. Aber man muss sich vor Augen führen, dass man bei einem so großen Thema wie grünem Wasserstoff durchhalten und über Jahre investieren muss, wenn man weltweit führend sein und irgendwann die Früchte ernten möchte.

Auch, um mit China konkurrieren zu können? Denn dort werden ebenfalls Elektrolyseure hergestellt, wie im Solarbereich allerdings deutlich günstiger als in Europa.

Dafür sind unterschiedliche Faktoren entscheidend: Was für Rohstoffe benutzen wir? Sind die anderswo günstiger als bei uns? Wir verbauen vorwiegend Stahl und Nickel. Dort gibt es keine Probleme. Die beziehen wir auch nicht aus China, sind also nicht abhängig. Dann muss man gucken, ob man die Technologie automatisieren kann. Das ist bei Elektrolyseuren der Fall. Man hat sogar einen Vorteil, wenn man sich wie Deutschland mit der Automatisierung von Produktionsprozessen auskennt. Dann muss man schauen, ob es vor der eigenen Haustür Absatzmärkte gibt. Das ist bei neuen Technologien extrem wichtig, damit man nicht alles ans andere Ende der Welt bringen muss. Würden wir nicht selbst so gerne Auto fahren, wären wir vermutlich nie eine Autobauer-Nation geworden. Bei Elektrolyseuren ist es ähnlich. Grundsätzlich sehe ich also keine Gründe, warum wir einen Nachteil gegenüber chinesischen Herstellern haben sollten.

Aber?

Wie jede andere Technologie ist grüner Wasserstoff am Anfang teurer. Das ist in China und in den USA auch so, denn alles, was wir heute machen, machen wir in sehr kleinem Maßstab und oft von Hand. Nur in wenigen Fällen produzieren wir halb- oder sogar vollautomatisiert. Wir bauen gerade die ersten Elektrolyseure bei Kunden auf. Je häufiger das passiert, desto günstiger wird es, weil wir unsere Produktion vergrößern und die Stückkosten senken können. Das erste Unternehmen, das die Chance dazu bekommt, wird das Unternehmen sein, das es auch in zehn Jahren noch gibt. Wer zögert, wird möglicherweise niemals dasselbe Kostenniveau erreichen. Man braucht also irgendeine Form von Unterstützung, um Elektrolyseure in den Markt zu bringen. Dieser Aufbau wird von unterschiedlichen Regionen unterschiedlich unterstützt.

In China zum Beispiel durch den Staat.

Die chinesische Industrie investiert sehr viel Geld in Projekte, lässt aber keine ausländischen Hersteller zu. Ein Mitbewerber von uns hatte ein Joint Venture in China, als es noch keine heimischen Hersteller gab. Damals haben sie ein bisschen was verkauft. Heute gibt es viele chinesische Hersteller und unser Mitbewerber verkauft gar nichts mehr. Der chinesische Markt ist für chinesische Unternehmen reserviert, damit die auf ihre Mengen und Erfahrungen kommen und günstiger werden als andere auf der Welt.

Klassischer Protektionismus.

Ja. Die Amerikaner versuchen mit dem Inflation Reduction Act (IRA) etwas Ähnliches. Die sagen: Nur wer bei uns produziert, bekommt Geld und Projekte.

Sie hätten auch gerne mehr Geld?

Nicht unbedingt, aber was mich wirklich stört, sind Projekte, die von Deutschland oder Europa mit Hunderten Millionen Euro unterstützt werden und am Ende erhält ein chinesischer Lieferant, der über eine Mantelfirma in Skandinavien in den europäischen Markt eingestiegen ist, den Zuschlag. Das ist einfach nicht richtig, denn der kann seine Kosten auch nur decken, weil er massive Unterstützung der chinesischen Regierung erhält. Es mag hart klingen, aber meine Erwartung ist, dass europäische Steuergelder auch europäischen Unternehmen zugutekommen und nicht chinesischen Firmen dabei helfen, ihre Kosten schneller zu reduzieren. An der Stelle müssen wir uns ehrlich machen, wenn wir nicht in zehn Jahren Elektrolyseure aus den USA und China beziehen wollen.

Jetzt wäre der Moment, an dem wir selbst Regeln und Hürden aufbauen sollten?

Korrekt. Und es geht wirklich nicht um mehr Geld, sondern darum, clever zu sein und das Geld so auszugeben, dass wir nachher eine Industrie haben, die dann, wenn diese Förderungen nicht mehr notwendig sind, weltweit wettbewerbsfähig ist.

Befeuert diese Art von Subventionswettlauf nicht die Kosten? Beinahe die komplette Solarindustrie sitzt in China. Das ist nicht schön für deutsche Unternehmen, hat die Energiewende aber auch deutlich günstiger gemacht.

Ich kenne mich im Detail nicht gut genug aus, aber beim Aufbau der Solarwirtschaft ist ein ganzer Haufen Fehler gemacht worden. Anfangs wurde bei uns hauptsächlich die Nachfrage angeheizt und gleichzeitig die ganze Welt eingeladen, das Angebot zu liefern. Wir haben aber nicht gemerkt, dass die Produktion in China zu diesem Zeitpunkt in einem so erheblichen Umfang unterstützt wurde, dass die deutsche Solarindustrie gar keine Chance hatte, zu gewinnen. Dann ist der Effekt eingetreten, den ich beschrieben habe: Man produziert de facto einfach günstiger als jeder andere auf der Welt. Dazu hatte die Solarbranche tatsächlich den Nachteil, dass sie auf Materialien setzt, die es nur an wenigen Orten der Welt gibt und die in anderen Regionen günstiger zur Verfügung stehen. Diesen Nachteil für immer zu kompensieren, ist schwierig.

Probleme, die es beim grünen Wasserstoff nicht gibt?

Ja. Und wenn ich noch einen industriepolitischen Aspekt einbringen darf: Wir müssen darüber nachdenken, was die Menschen in Europa langfristig machen sollen und in welchen Branchen wir gut aufgestellt sind, denn nur Technologie von außen einkaufen, wird langfristig nicht funktionieren. Ich persönlich komme nicht unvoreingenommen zu der Antwort: Elektrolyseure sollten definitiv dazugehören.

Mit Nils Aldag sprachen Clara Pfeffer und Christian Herrmann. Das Gespräch wurde zur besseren Verständlichkeit gekürzt und geglättet. Das komplette Gespräch können Sie sich im Podcast "Klima-Labor" anhören.