Gehirn steuert Prothesen Autofahren ohne Arme

13.11.2009, 17:06 UhrZum Autofahren braucht man normalerweise zwei Arme, um zu lenken, den Blinker zu setzen oder den Scheibenwischer anzuschalten, unter Umständen auch noch zum Schalten. Doch Christian Kandlbauer hat keine Arme mehr.

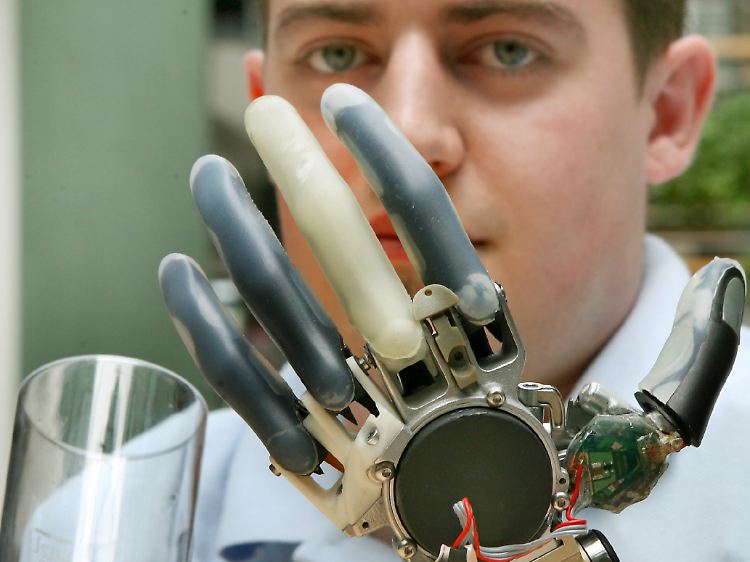

Nach einem schweren Starkstrom-Unfall im Jahr 2005 trägt der 21-jährige Österreicher zwei Prothesen. Es surrt wie bei einem Roboter, wenn Kandlbauer in seinem Auto die rechte Hand ans Lenkrad legt. Es surrt noch einmal leise, wenn er mit der linken Hand den Blinker setzt. Nur ein winziger hörbarer Unterschied - und doch ist diese Autofahrt ein kleines Technik- und Medizinwunder.

Denn im Oktober bestand Kandlbauer die Führerscheinprüfung. Im Berliner Science Center für Medizintechnik zeigte er nun, wie moderne Prothesentechnik ihm zu einem fast normalen Leben verhilft.

Zurück im Alltag

In der Steiermark fährt Christian Kandlbauer morgens mit seinem Auto zur Arbeit. Sieben Kilometer sind es bis zu seiner Firma. Dort ist er Lagerist. Früher hat er hier Kfz-Mechaniker gelernt. Bis zu jenem 11. September 2005, als er auf einen Strommast kletterte. 20 000 Volt schossen durch seinen Körper. Für seine Arme gab es danach keine Rettung mehr.

Ärzte amputierten sie, links im Schulterbereich, rechts am Unterarm. Danach war Kandlbauer ein Pflegefall. Seine Mutter zog ihn an, reichte ihm Essen und Getränke, begleitete ihn sogar zur Toilette. "Jetzt kann ich das alles wieder selbst", sagt der junge Mann. "Der Führerschein und das Auto, sie bedeuten für mich noch mehr Freiheit."

Nervensignal an Elektroden

Die wachsende Lebensqualität nach dem Unfall verdankt der Österreicher seinem eisernen Willen und moderner Medizintechnik. Sein künstlicher linker Arm ist eine Entwicklung der deutschen Firma Otto Bock aus dem niedersächsischen Duderstadt. Die Prothese kann der 21- Jährige mit Hilfe von Hirnimpulsen steuern. Nervreste leiten die Bewegungsbefehle, die vorher vom Gehirn an seinen gesunden Arm gingen, nun an die Prothese mit ihrer Mikro-Elektronik weiter.

Projektleiter Hubert Egger hat sich dabei das Phänomen des Phantomschmerzes zunutze gemacht. Das Gehirn kann einen Arm auch dann noch "anfunken", wenn er gar nicht mehr da ist. Für eine gedankengesteuerte Prothese müssen jedoch funktionierende Nervenstränge bis zur Amputationsstelle führen. Das ist auch der Grund, warum diese Prothesentechnik querschnittsgelähmten Unfallopfern nichts nutzen würde.

Langer Weg für andere Betroffene

Doch in Berlin gibt es an der Technischen Universität, am Fraunhofer-Institut und an der Charité Forschung auch für sie. Dabei lesen Elektroden auf der Kopfhaut Bewegungsbefehle des Gehirns ab und funken sie an Computer. Der wiederum steuert dann eine Prothese. Zuletzt konnte eine Testperson Flipper spielen, ohne Arme und Hände zu bewegen. Marktreif sind diese Entwicklungen aber noch lange nicht.

Auch Christian Kandlbauers künstlicher linker Arm ist noch ein Prototyp. Erst sieben Menschen auf der Welt tragen eine solche Konstruktion. In 10 bis 15 Jahren, schätzt Geschäftsführer Hans Georg Näder, könnte die Technik Standard sein. Vorausgesetzt, es werde geklärt, wer das bezahlt. Auch künstliche gedankengesteuerte Beine hält Näder heute nicht mehr für Science-Fiction. Weltweit wird an künstlicher Bewegung geforscht - für Mensch und Roboter.

Quelle: ntv.de, dpa