Timoschenko im Hungerstreik Der qualvolle Weg zum Tod

30.04.2012, 14:50 Uhr

Timoschenko zeigt Verletzungen, die ihr angeblich durch Schläge zugefügt wurden.

(Foto: dpa)

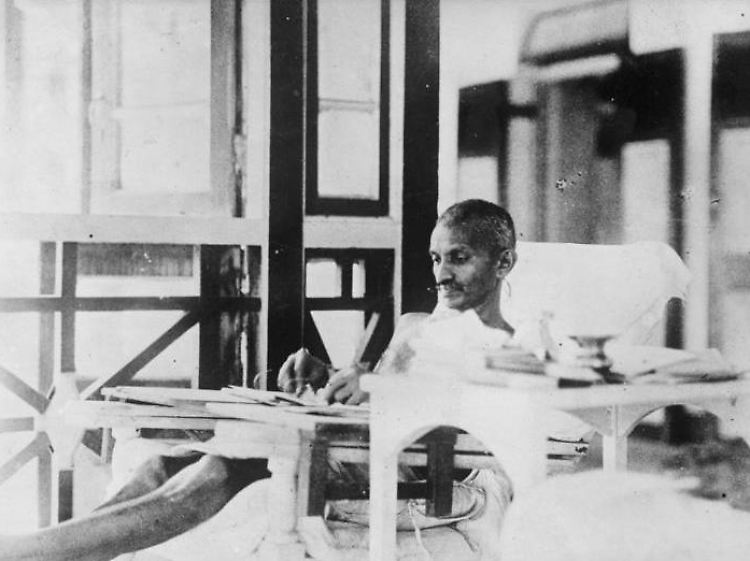

September 1932: Mahatma Gandhi tritt in den Hungerstreik. Er will fasten bis zum Tode. So weit kommt es nicht, sein politisches Ziel ist rechtzeitig erreicht. Zurzeit verweigert die ukrainische Oppositionsführerin Timoschenko jede feste Nahrung. Wie kommt der Organismus mit einer solchen Extremsituation klar? Und wann ist der Tod unausweichlich?

Hungerstreik ist als Form des politischen Widerstands lange bekannt. Mahatma Gandhi etwa verzichtete in den 1930er und 40er Jahren mehrfach über Wochen hinweg auf Nahrung. Er wählte diese Art des Protestes, um Indien vor einem Bürgerkrieg zu bewahren. Dass er die Nahrungsverweigerung irgendwann mit dem Leben bezahlen würde, nahm Gandhi bewusst in Kauf. Letztlich war er mit der Methode erfolgreich. Er konnte den Hungerstreik beenden, bevor dieser den sicheren Tod bedeutete.

Gandhi im Hungerstreik, 1932. Nach sechs Tagen konnte er den Protest beenden, sein politisches Ziel war erreicht.

(Foto: Wikipedia / Bundesarchiv, Bild 102-13884 / CC-BY-SA)

Doch es gibt andere Beispiele: Bobby Sands, Mitglied der IRA, starb 1981 nach 66 Tagen im Hungerstreik. Holger Meins, Mitglied der Roten Armee Fraktion, überlebte 57 Tage ohne Nahrung. Als er im September 1974 starb, wog er bei einer Größe von 1,86 Metern gerade mal 39 Kilo. Zurzeit verweigert die ukrainische Oppositionsführerin Timoschenko jede feste Nahrung.

30 bis 80 Tage kann ein gesunder Mensch ohne Nahrung überleben – vorausgesetzt, es steht genug Wasser zur Verfügung. Aber die Belastungen für den Körper sind enorm, die Schäden zum Teil irreversibel. Gleich mit Beginn der Hungerphase passt sich der Körper dem Nährstoffmangel an. Er greift auf seine eigenen Energiereserven zurück. Zuallererst verschafft er sich Glykogen bzw. Stärke aus der Leber, den Nieren und den Muskeln. Nach einem Tag allerdings schon sind diese Vorräte verbraucht. Anschließend beginnt der Abbau von Eiweißen und Fetten. Durch die verstärkte Verbrennung von Fettsäuren kommt es zu einer Übersäuerung des Blutes. Der Körper reagiert mit einer vertieften, geräuschvollen Atmung.

Stresshormone und Stimmungsaufheller

Das Gehirn schüttet bei anhaltendem Hunger diverse Stresshormone aus, gleichzeitig werden jedoch stimmungsaufhellende Hormone wie Serotonin gebildet. Sie können das Hungergefühl dämpfen. Nach einer guten Woche reduziert sich der Grundumsatz, der Organismus braucht fortan weniger Energie, um die lebensnotwendigen Körperfunktionen aufrecht zu erhalten. Der Blutkreislauf wird langsamer, Blutdruck, Herzfrequenz und Körpertemperatur sinken. Nach etwa zwei Wochen stellt der Körper auf den Eiweißsparmechanismus um.

Je länger die Hungerphase andauert, umso gravierender sind die körperlichen Veränderungen. Der Eiweißverlust wirkt sich auf das Immunsystem aus: Infekte werden häufiger, bestehende Infektionen verschlimmern sich. Die Schleimhäute entzünden sich, die Haare werden stumpf, die Haut trocknet aus, häufig bilden sich durch den Wasserverlust Nierensteine.

Muskelabbau auch am Herzen

Wassermangel besteht mit Beginn des Hungerns. Er führt dazu, dass der Körper bereits nach zwei Tagen zwei Kilo weniger wiegt. Mit einem Kilo täglich reduziert sich das Körpergewicht anfangs sehr schnell. Später sind es 200 bis 500 Gramm am Tag. Der Muskelabbau macht dabei rund ein Viertel des Gewichtsverlustes aus. Auch der Herzmuskel bleibt davon nicht verschont.

Ein weiterer kritischer Punkt ist der Blutzucker. Schwindet er drastisch, nimmt die Hirnleistung ab, Verwirrung, Angst und Depressionen sind die Folge. Sehr niedrige Werte gehen mit Muskelkrämpfen und unkontrollierten Bewegungen einher. Sinkt der Blutzuckerspiegel noch weiter, kommt es zum Koma.

Die Schwelle zum Tod ist spätestens dann erreicht, wenn das Körpereiweiß zu einem Drittel bzw. zur Hälfte abgebaut ist. Das ist nach längstens 80 Tagen der Fall. Dann tritt der Tod durch Verhungern ein. Doch schon lange vorher können Herzversagen oder Infekte dem Leben ein Ende bereiten.

Quelle: ntv.de, asc