Erotische Fantasien auf alten Walzähnen Museum erwirbt bedeutende Sammlung

11.01.2010, 12:10 Uhr

(Foto: dpa)

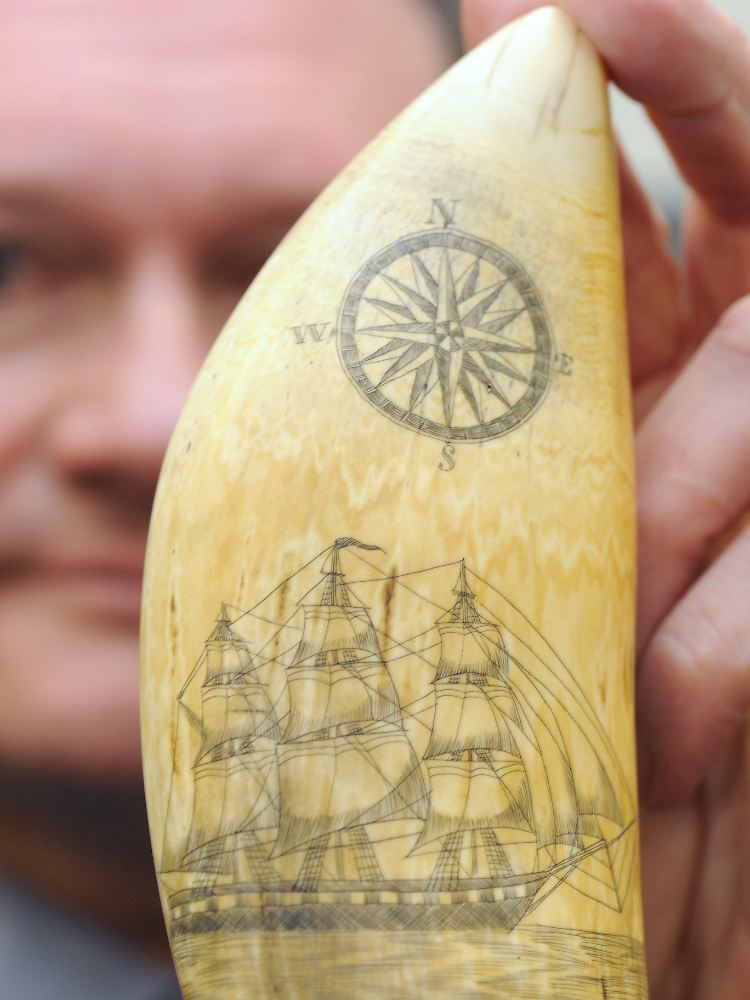

Die Arbeit auf einem Walfängerschiff war hart und das Leben einsam: An Bord der amerikanischen Bark "Catalpa" schnitzt um 1870 im Indischen Ozean ein Matrose seine Träume in einen Pottwalzahn: Die Vorderseite des 11,5 Zentimeter langen Zahnes schmückt der stattliche Dreimastsegler, auf der Rückseite liegt eine nackte, korpulente Frau. Darunter schreibt der Seemann in sorgfältiger Schrift: "Laura & Joe - Laura four years is too long to be apart" (Laura vier Jahre sind zu lang, um weg zu sein).

Ob die Liebe der Trennung während der vierjährigen Walfangtour (1867 bis 1871) standhielt, ist unbekannt. Überliefert ist hingegen der verzierte Pottwalzahn, eine sogenannte Scrimshaw-Arbeit. Mit feinen Stahlnadeln ritzten Walfänger - einer Tradition der Inuit folgend - seit dem 17. Jahrhundert auf ihren langen Fahrten Bilder in Walzähne und -knochen, in Walross- oder Sägefischzähne. Später wurden sie mit Ruß oder Tinte verfüllt.

Alltagsdarstellungen eröffnen neuen Blick

Eine der bedeutendsten Scrimshaw-Sammlungen, insgesamt 125 Werke, ist jetzt in den Besitz des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund gelangt. Vorsichtig wickelt Museumsdirektor Harald Benke ein 40 Zentimeter langes Horn aus der Zeitung. Das Exemplar ist reich verziert und zeigt eine dramatische Walfangszene mit zwei Großseglern, vor denen fünf Holzboote auf den Wellen tanzen. Walfänger feuern ihre Handharpunen auf Wale, die durch ihre Blaslöcher meterhohe Fontänen in die Luft stoßen. "Es ist ein Glücksfall", sagt Benke über die Sammlung des 2001 gestorbenen Biologen Wilhelm Vogel, der die Stücke seit den 1960er Jahren auf Antiquitätenmärkten im In- und Ausland zusammengesucht hatte.

Walforscher Benke richtet sein Interesse vor allem auf Darstellungen aus dem Alltag der Walfänger: Da verfolgt ein Eisbär einen flüchtenden Matrosen in die Wanten, auf einem anderen Zahn versuchen Seemänner mit Harpunen einen Hai auf Abstand zu halten. Szenen, die Benke trotz aller Dramatik für realistisch hält - und die einen neuen Blick auf die massenweise Abschlachtung der Wale vor mehr als hundert Jahren eröffnen.

Entbehrungsreiches Leben an Bord

Vor allem die Alltagsdarstellungen wecken das Interesse der Forscher.

(Foto: dpa)

Ein Teil der Zähne ist mit erotischen Darstellungen versehen: kopulierende Paare oder nackte Frauen - Zeugnisse des entbehrungsreichen Lebens einer darbenden Männergemeinschaft an Bord. Auch ältere Inuit-Arbeiten sind Teil der Sammlung, die noch in diesem Jahr öffentlich gezeigt werden soll.

Der Walfang war im 18. und 19. Jahrhundert ein einträgliches Geschäft. Vor allem das nicht rußende Öl des Pottwals war gefragt, diente beispielsweise in London jahrzehntelang als Brennöl für Lampen, wie Benke berichtet. Die in Glückstadt (Schleswig-Holstein) lebende Susanne Vogel, Tochter des Sammlers und ebenfalls Biologin, hat anhand von Listen aus Alexander Starbucks "History of the American Whale Fishery" (1878) Fahrten von Schiffen identifiziert und sie den Darstellungen zugeordnet.

Zubrot durch den Zahn-Verkauf

Allein die Fahrt der "Catalpa" von 1867 bis 1871 erbrachte einträgliche 23 Barrel Pottwalöl und 430 Pottwale. Schweren Herzens trennte sich die heute 50Jahre alte Besitzerin eines Traditionsseglers von der Scrimshaw-Sammlung ihres Vaters. "Mein Vater hatte verfügt, die Sammlung nicht auseinanderzureißen. In einem Museum ist sie deshalb am besten aufgehoben", erklärt sie. Von dem Geld - einem mittleren fünfstelligen Betrag - sollen Werftrechnungen für den Segler bezahlt werden.

Im Gegensatz zu den Inuit, die seit Jahrhunderten Abbildungen der erlegten Tiere in Knochen ritzten und diese als kraftgebende Amulette um den Hals trugen, haben die Walfänger die Zähne wohl aus Langeweile während der eintönigen Ozeanfahrten verziert. Zudem haben sie sich zu ihrer schmalen Heuer ein Zubrot verdient, indem sie die Zähne später an Land verkauften, vermutet der Stralsunder Meeresbiologe Klaus Harder.

Quelle: ntv.de, Martina Rathke, dpa