Raumsonde "Dawn" zeigt Details Rätsel um mysteriöse Ceres-Flecken gelöst

09.12.2015, 19:48 Uhr

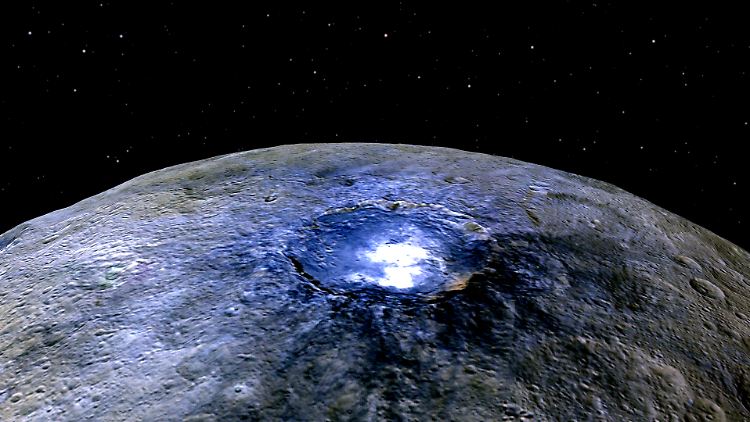

Ceres hat viele weiße Flecken, meist in einem Krater. Am auffälligsten sind diese im Occator-Krater.

(Foto: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA)

Als die Raumsonde "Dawn" Anfang des Jahres nur noch 145.000 Kilometer von Ceres entfernt war, zeigten sie sich in aller Deutlichkeit: weiße Flecken auf dem Zwergplaneten. Wissenschaftler spekulierten: Sind das Eisvulkane? Nein. Jetzt kennen sie die richtige Antwort.

Das Rätsel um die ungewöhnlich hellen Flecken auf dem Zwergplaneten Ceres scheint gelöst: Nach neuen Aufnahmen der Raumsonde "Dawn" bestehen sie aus Salzmineralen und mancherorts auch aus Wassereis. Das berichten Forscher um Andreas Nathues vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) in Göttingen im britischen Fachblatt "Nature". Die Wissenschaftler fanden demnach in zumindest einem Ceres-Krater Hinweise auf gefrorenes Wasser, das von dort verdampft - und dabei Mineralsalze zurücklässt.

Aufnahmen des wissenschaftlichen Kamerasystems an Bord von "Dawn" belegen demnach, dass über dem hellsten Fleck auf der Ceres-Oberfläche, im sogenannten Occator-Krater, bei Sonneneinstrahlung ein dünner Nebel liegt. Der Schleier tritt im täglichen Rhythmus immer dann auf, wenn Sonnenlicht den Kraterboden erreicht. "Offenbar verdampft dort Wasser und trägt kleine Teilchen mit sich", erläutert Nathues.

Unterirdisches Eis hielt sich lange

Der Prozess erinnere an das Ausgasen von Kometen, verlaufe aber zurzeit eher beschaulich und nicht eruptiv. "Es ist eine Art langsames Ausdünsten", erklärt der MPS-Forscher. Die hellen Flecken auf Ceres seien wahrscheinlich Überreste solcher Verdunstungsprozesse, die an verschiedenen Stellen auf Ceres verschieden weit fortgeschritten seien.

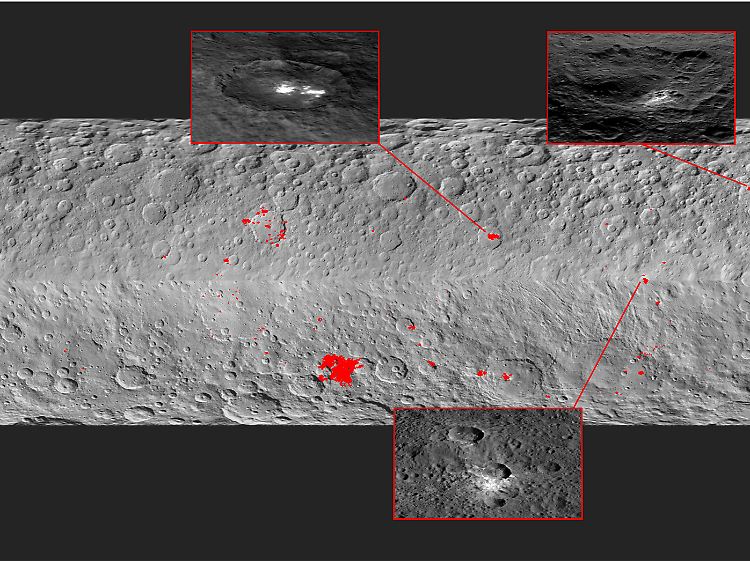

Über dem Occator-Krater (oben links) und dem Oxo-Krater (oben rechts) zeigt sich bei Sonneneinstrahlung eine Art Nebel. Der untere Krater ist wasserlos.

(Foto: picture alliance / dpa)

Den Wissenschaftlern zufolge bestehen wahrscheinlich viele der mehr als 130 hellen Flecken auf dem Zwergplaneten mittlerweile ausschließlich aus ausgetrockneten Mineralsalzen. "Möglicherweise handelt es sich dabei um das Endstadium einer vormals noch aktiveren Periode", so Nathues. Im Occator-Krater dünstet das Wasser noch aus, während es bei älteren hellen Flecken bereits weitgehend verschwunden sein könnte. Die Astronomen schätzen, dass der Occator-Krater erst vor etwa 78 Millionen Jahren entstanden ist. Damit ist er – nach kosmischen Maßstäben – besonders jung.

Die Ergebnisse zeigten, dass sich unterirdisches Eis möglicherweise auch im vergleichsweise sonnennahen Asteroidengürtel seit der Entstehung des Sonnensystems halten konnte. Die sonnennäheren Gesteinsplaneten Mars, Erde, Venus und Merkur haben dagegen ihr Wasser verloren, wobei die Erde den gängigen Vorstellungen zufolge von Asteroiden oder Kometen aus den Außenbezirken des Sonnensystems erneut bewässert worden ist.

Minerale wie auf der Erde

"Vergleiche mit verschiedensten Materialien, die wir im Labor untersucht haben, deuten darauf hin, dass sich dort auch hydrierte Magnesiumsulfate finden", erklärte der Zweitautor der Studie, Martin Hoffmann vom MPS. Bei hydrierten Magnesiumsulfaten handelt es sich um eine Klasse von Mineralsalzen. Solche Minerale kommen auch auf der Erde vor - nicht selten am Rande von Salzseen.

"Dawn" hatte die zunächst mysteriösen hellen Flecken bereits im vergangenen Winter beim Anflug auf Ceres fotografiert. Die Nasa-Raumsonde war Anfang März nach mehr als siebenhalbjähriger Reise in eine Umlaufbahn um den eisigen Zwergplaneten eingeschwenkt und nähert sich seither nach und nach weiter dessen Oberfläche. Die jüngsten Messungen von "Dawn" auf Ceres entstanden zum Teil aus einer Entfernung von nur noch 1470 Kilometern. Mit rund 950 Kilometern Durchmesser ist Ceres der größte Himmelskörper im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter.

Quelle: ntv.de, asc/AFP/dpa