Himmelsschauspiele im Januar Riesenplanet Jupiter taucht auf

31.12.2014, 21:19 Uhr

Der abendliche Winterhimmel ist reich an hellen Sternen.

(Foto: dpa)

Der Mars geht, die Venus kommt: Mit dem Januar beginnt ein neuer Jahresreigen am Sternenhimmel. Der Saturn und die Sichel des abnehmenden Mondes bieten Mitte des Monats einen schönen Anblick - allerdings nur für Frühaufsteher.

Bald nach Sonnenuntergang leuchtet im Januar knapp über dem Südwesthorizont ein heller Planet auf: Venus, unser innerer Nachbarplanet. Venus eröffnet den Jahresreigen als Abendstern. Noch ist sie allerdings nicht besonders auffällig. Im Frühjahr wird sie aber zum dominanten Gestirn am Abendhimmel werden und mit ihrem Glanz alle anderen Gestirne übertreffen - vom Mond abgesehen. Zu Jahresbeginn geht Venus eine Viertelstunde vor 18 Uhr unter. Bis Ende Januar verspäten sich ihre Untergänge auf eine Viertelstunde nach 19 Uhr.

Auch Mars ist zu Jahresbeginn noch am frühen Abendhimmel zu sehen. Der Rote Planet verlässt am 9. das Sternbild Steinbock und wechselt in den Wassermann. Im Unterschied zur Venus ist Mars jedoch inzwischen recht lichtschwach, weshalb er nicht leicht auszumachen ist. Er hält sich nahe der Venus ebenfalls tief im Südwesten auf.

Dreigestirn Mond, Venus und Mars

Die Sichel des zunehmenden Mondes steht am frühen Abend des 22. gegen 18.30 Uhr zwischen Venus und Mars - ein interessanter Anblick dieses Dreigestirns. Kurz nach 20 Uhr geht Mars unter. Allerdings wird er schon eine halbe Stunde vor seinem Untergang in den horizontnahen Dunstschichten unsichtbar. Am 19. zieht Mars knapp an Neptun, dem sonnenfernsten Planeten vorbei. Die geringste Distanz beträgt etwas weniger als der halbe Vollmonddurchmesser. Wegen seiner großen Sonnenferne ist Neptun nur mit einem Teleskop zu sehen.

Der flinke und nur selten zu sehende Merkur bietet Mitte Januar eine bescheidene Abendsichtbarkeit. Vom 10. bis 19. ist der Planet in der fortgeschrittenen Abenddämmerung ebenfalls knapp über dem Südwesthorizont auszumachen. Venus kann dabei helfen, den sonnennächsten Planeten zu finden: Vom 10. bis 12. ist Merkur recht nahe bei Venus - etwa eine Vollmondbreite entfernt. Mit nur knapp 4900 Kilometer Durchmesser ist Merkur der kleinste der acht Planeten unseres Sonnensystems. Seine dunkle Gesteinsoberfläche ist von Kratern und Ringwällen übersät.

In 88 Tagen läuft Merkur einmal um die Sonne. Keine Atmosphäre schützt den Merkurglobus, dessen Gestein sich in der Sonnenglut auf über 400 Grad erhitzt. In der drei Monate dauernden Merkurnacht sinkt die Temperatur unter minus 180 Grad. Merkur ist der Planet mit der größten Temperaturdifferenz zwischen Tag und Nacht.

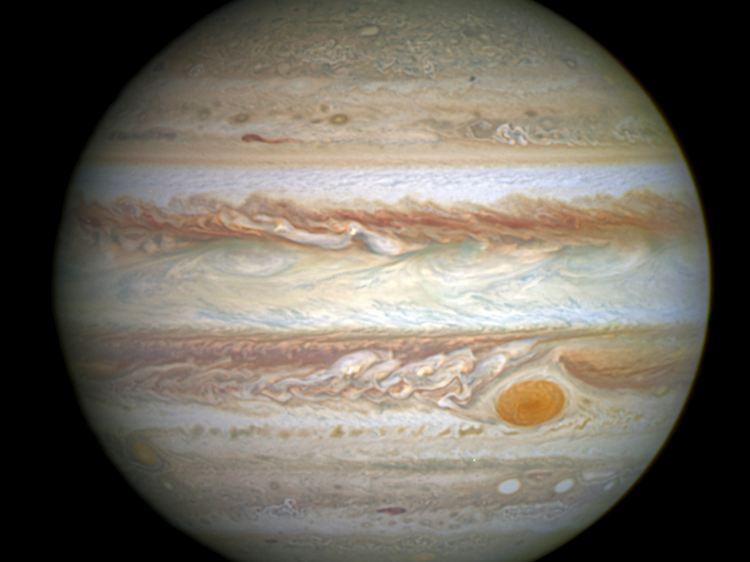

Jupiter heller als alle Sterne

Während Venus, Mars und Merkur schon am frühen Abend die Himmelsbühne verlassen, taucht am Osthimmel der Riesenplanet Jupiter auf. Mit seinem auffälligen, weißen Glanz beherrscht er den Nachthimmel und ist deutlich heller als alle Sterne. Der Riesenplanet strebt seiner Opposition entgegen, die er Anfang Februar erreicht. Er wandert somit rückläufig durch das Sternbild Löwe und steuert auf den Krebs zu. Ende Januar ist er schon um 18 Uhr deutlich über dem Osthorizont auszumachen.

Saturn zeigt sich am Morgenhimmel. Der Ringplanet wandert durch das Sternbild Waage und wechselt am 18. in das Sternbild Skorpion. Die beste Zeit, um den Ringplaneten am Südosthimmel zu entdecken, ist die Stunde um 6 Uhr morgens. Am 16. gesellt sich die Sichel des abnehmenden Mondes zu Saturn - ein hübscher Anblick für Frühaufsteher.

Schöne Ziele für Fernglasbeobachter

Der abendliche Winterhimmel ist reich an hellen Sternen. Fast im Zenit sieht man gegen 22 Uhr die helle Kapella im Fuhrmann. Im Süden nimmt der Himmelsjäger Orion seinen Platz ein mit den hellen Sternen Beteigeuze und Rigel. Während der Riesenstern Beteigeuze rötlich leuchtet, sendet Rigel ein bläulich weißes Licht aus. Dem Himmelsjäger folgen die beiden Hunde. Im Großen Hund funkelt Sirius intensiv bläulich weiß, während Prokyon im Kleinen Hund leicht gelblich erscheint.

Hoch im Südosten sieht man das Sternenpaar der Zwillinge mit ihren beiden Hauptsternen Kastor und Pollux. Hoch im Westen nimmt der Stier mit seinem hellen, orangen Hauptstern Aldebaran seinen Platz ein. Im Stier findet man die beiden prominenten Sternhaufen Plejaden und Hyaden - schöne Ziele für Fernglasbeobachter. Sie werden auch Siebengestirn und Regengestirn genannt. Die sechs hellen Sterne Kapella, Aldebaran, Rigel, Sirius, Prokyon und Pollux bilden das so genannte Wintersechseck, gewissermaßen das Pendant zum Sommerdreieck.

Tief am Osthimmel ist bereits der Löwe erschienen, ein Vorbote des kommenden Frühlings. In ihm hält sich gerade der Riesenplanet Jupiter auf, ein wenig westlich von Regulus, dem Löwenhauptstern.

Quadrantiden bringen Sternschnuppen

Gleich in der ersten Januarwoche bescheren uns die Quadrantiden etliche Sternschnuppen. Die meisten Meteore sind in der Nacht vom 3. auf 4. gegen 2 Uhr morgens zu erwarten. Bis zu hundert Sternschnuppen sollten pro Stunde aufflammen. In manchen Jahren wurden sogar über 200 Meteore pro Stunde gezählt. In diesem Jahr stört allerdings Mondlicht bei der Beobachtung. Die Quadrantiden entströmen scheinbar dem Sternbild Bootes, weshalb man auch von Bootiden spricht. Als Ursprungskomet des Stromes wurde der Komet 96P/Machholz ausgemacht.

Am 5. tritt um 5.53 Uhr die Vollmondphase ein. In der Vollmondnacht steht der Erdtrabant hoch in den Zwillingen. Am 9. passiert der Mond in 405.410 Kilometern Distanz seinen erdfernsten Bahnpunkt. Neumond wird am 20. um 14.14 Uhr erreicht. Einen Tag später kommt der Mond mit nur 359.650 Kilometer in Erdnähe. In der Nacht vom 7. auf 8. hält sich der noch fast volle Mond nahe dem hellen Riesenplaneten Jupiter auf.

Die Sonne verlässt am 20. um 8 Uhr das Sternbild Schütze und wechselt in das Sternbild Steinbock. Drei Stunden später tritt sie in das Tierkreiszeichen des Wassermanns. Die Mittagshöhe der Sonne nimmt um fast sechs Grad zu, die Tageslänge wächst um rund eine Stunde. Die Erde passiert am 4. ihren sonnennächsten Bahnpunkt, das sogenannte Perihel. An diesem Tag ist die Sonne von uns 147.096.000 Kilometer entfernt. Das Sonnenlicht ist somit acht Minuten und zehn Sekunden zur Erde unterwegs. Anfang Juli, wenn die Erde in Sonnenferne ihre Bahn zieht, braucht das Sonnenlicht siebzehn Sekunden länger, um uns zu erreichen.

Quelle: ntv.de, Hans-Ulrich Keller, dpa