Emmerich in der Reihe der Zweifler War es wirklich nicht Shakespeare?

10.11.2011, 14:11 Uhr

Rafe Spall als William Shakespeare in "Anonymus". Emmerich zweifelt an Shakespeares Autorschaft. Damit steht er nicht alleine da. Doch es gibt keine stichhaltigen Argumente, die diese Theorie belegen.

(Foto: picture alliance / dpa)

Nach seinem Start in den USA Ende Oktober ist Roland Emmerichs Historiendrama "Anonymus" nun auch in deutschen Kinos zu sehen. Der Film gilt als skandalumwittert. Schließlich stellt Emmerich keinen geringeren als William Shakespeare im großen Stil als Scharlatan dar. Nicht er, sondern Edward de Vere, Graf von Oxord, soll hinter Stücken wie "Hamlet" und dem "Sommernachtstraum" stecken. Diese Idee ist alles andere als neu. Aber warum hält sie sich so lange? Und worauf basiert diese Legende? n-tv.de spricht mit Anglistik-Professorin und Shakespeare-Expertin Sabine Schülting über die uralten Zweifel an Shakespeares Autorschaft, über den Reiz von Verschwörungstheorien und über die vermeintlich elitäre Hochkultur.

n-tv.de: Frau Schülting, wie originell ist Emmerichs Idee? Sind die Zweifel an Shakespeares Autorschaft nicht eine uralte Geschichte?

Sabine Schülting: In der Tat, die These von der Autorschaft Edward de Veres, des 17. Earl of Oxford, geht auf das Jahr 1918 zurück. Sie stammt aus der Feder des englischen Lehrers John Thomas Looney. Und selbst Looney war nur insofern originell, als er einen neuen Kandidaten ins Rennen schickte. 1856 bereits hatte die Schriftstellerin und Lehrerin Delia Bacon aus Neuengland einen Artikel publiziert, in dem sie die Rolle Shakespeares infrage stellte und gleich eine ganze Gruppe von Denkern und Schriftstellern – unter ihnen natürlich ihren Namensvetter Francis Bacon – als Urheber zu erkennen glaubte.

Was war das für eine Zeit? Warum kamen die Zweifel an der Verfasserschaft der Shakespeare-Texte ausgerechnet Mitte des 19. Jahrhunderts auf?

Sie entstanden, als Shakespeare – nicht zuletzt in Folge des Genie-Kultes der Romantik – gerade erst zum Barden gekürt worden war; übrigens nicht nur in der englischsprachigen Welt, sondern auch in Deutschland, wo Shakespeare ja immer wieder als "dritter deutscher Klassiker" reklamiert worden ist.

Edward de Vere, Philosoph Francis Bacon … Wer war noch als vermeintlicher Autor von "Hamlet", "Romeo und Julia" und dem "Sommernachtstraum" im Gespräch?

Weitere Anwärter waren unter anderen der Dramatiker Christopher Marlowe, Sir Walter Raleigh und Sir Francis Drake, Adlige wie William Stanley, der 6. Earl of Derby, und Roger Manners, der 5. Earl of Rutland, und – nicht zu vergessen – Königin Elisabeth selbst. Hinzu kommen rund fünfzig weitere Vorschläge. Edward de Vere ist aber seit einiger Zeit der beliebteste und der am aussichtsreichsten gehandelte Kandidat.

Warum ist die Legende um den Autor der Shakespeare-Werke so attraktiv, dass sie über Jahrhunderte hinweg nicht aufgegeben wird? Welche Rolle spielt dabei, dass Shakespeare ein Mann aus nur "mittleren Verhältnissen" war?

Ich glaube, dass hier verschiedene Aspekte zusammenkommen. Zum einen tatsächlich die von Ihnen angedeutete Idealvorstellung eines Autors, der zeitlose Werke von Weltrang erschaffen hat. Der Sohn eines Handschuhmachers aus Stratford, wie es Shakespeare war, ist für ein solches Ideal wenig attraktiv. Es ist schon erstaunlich, dass künstlerische Kreativität noch heute so sehr an sozialen Stand gebunden wird und dass Hochkultur und "einfache" oder "mittlere" Verhältnisse sich auszuschließen scheinen.

Zum Zweiten glaube ich aber auch, dass Verschwörungstheorien in der modernen Welt immer Zulauf finden werden. Sie bestätigen, was man immer schon vermutet hat: dass wahlweise die Mächtigen oder die Medien (oder beide gemeinsam) uns an der Nase herumführen. Und wenn man feststellt, dass das bereits zur Regierungszeit Elisabeths nicht anders war, bestärkt das nur das Ohnmachtsgefühl des Einzelnen.

Ist es besonders reizvoll, ausgerechnet Shakespeare infrage zu stellen?

Zweifellos. Er gilt schließlich vielen als Inbegriff einer solchen Hochkultur, die sich elitär gibt, die schwer zugänglich ist und die man womöglich in der eigenen Schulzeit nicht gerade lieben gelernt hat. Ein Zweifel an Shakespeare kann da vielleicht Genugtuung bringen. Die Shakespeare-Verfilmungen der 1990er Jahre, wie zum Beispiel Baz Luhrmanns "Romeo + Juliet", haben den Barden als Star der Popkultur gezeigt. Emmerichs Film sehe ich nun als werbewirksam inszenierten Versuch, von Seiten der populären Kultur gegen einen Mythos der Hochkultur ins Feld zu ziehen, der eigentlich schon längst ad acta gelegt worden ist.

Welche Menschen sind es, die die Legende immer wieder vertreten?

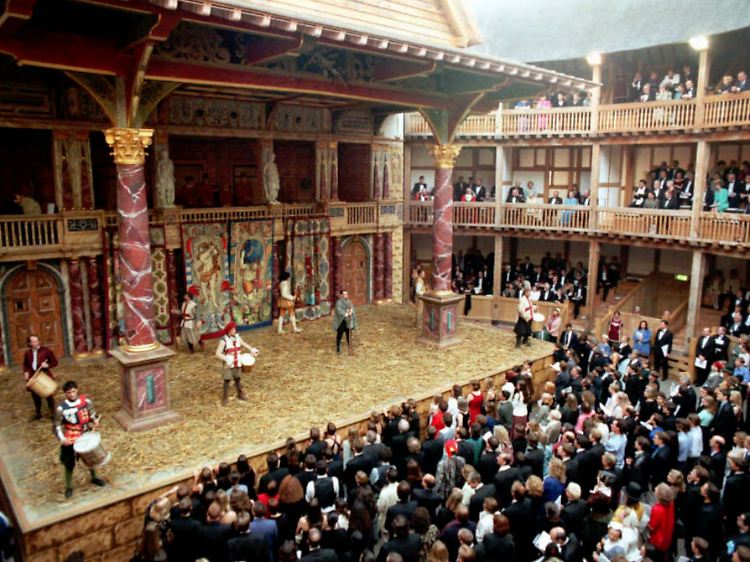

Das (rekonstruierte) Globe Theatre in London. Es wurde von Shakespeares Schauspieltruppe erbaut.

(Foto: ASSOCIATED PRESS)

Ich glaube gar nicht, dass man ein einheitliches "Soziogramm" oder gar "Psychogramm" der sogenannten Anti-Stratfordianer erstellen kann, also derjenigen, die die Autorschaft Shakespeares in Frage stellen. Unter ihnen finden sich Vertreter aus den unterschiedlichsten Berufen und gesellschaftlichen Gruppen: zum Beispiel Schauspieler (die bekannten Shakespeare-Darsteller John Gielgud, Derek Jacobi und Mark Rylance), Schriftsteller (Mark Twain, Henry James und Walt Whitman), Schullehrer (Tomas Looney, der um 1920 de Vere als erster ins Gespräch brachte) und eine ganze Reihe von bekannten und unbekannten Laien, unter ihnen zum Beispiel Sigmund Freud.

Roland Emmerich ist nicht einmal der erste Regisseur in dieser Reihe der Ungläubigen: Orson Welles hatte ebenfalls Zweifel an der Autorschaft Shakespeares. Im Fall von Emmerich kann ich aber nicht umhin, primär ökonomische Motive zu vermuten: Gut inszenierte Skandale verkaufen sich schließlich, sollte man meinen. Allerdings soll der Film in den USA wohl nicht so erfolgreich gewesen sein, wie man es sich erhofft hatte.

Wieso ist für Anglisten ganz klar, dass es sich bei der These, auf die "Anonymus" aufbaut, um ein Hirngespinst handelt?

Wir wissen eine ganze Menge über Shakespeare, tatsächlich auch durch historische Dokumente, insbesondere über seine Zeit als Schauspieler, als Teilhaber einer Theatertruppe, nämlich der Lord Chamberlain’s Men (später The King’s Men), und über seine Tätigkeit als Dramatiker. Es gibt eine Vielzahl von zeitgenössischen Bezügen, unter anderem in Texten von Dichterkollegen, die ihn namentlich als Autor erwähnen, ihn zitieren, lobend erwähnen oder parodieren. Sein Name erscheint auf den Druckausgaben einer Reihe seiner Werke, die zu seinen Lebzeiten publiziert wurden. Eine Intrige, bei der Hunderte von Zeitgenossen über Jahrzehnte mitgespielt haben bzw. nicht bemerkt haben sollen, dass sie Teil einer Intrige sind, ist schwer vorstellbar.

Was setzen die sogenannten Anti-Stratfordianer dem entgegen?

Ein Shakespeare-Porträt, das wahrscheinlich zu Lebzeiten des Dramatikers entstanden ist. Seine Schauspieltruppe stand in engem Kontakt zu adligen Förderern.

(Foto: ASSOCIATED PRESS)

Ihre Argumente stützen sich ausschließlich auf Vermutungen, angeblich verschlüsselte Anspielungen und versteckte Offenbarungen. Das überzeugt mich genauso wenig wie die Annahme, jemand ohne Universitätsbildung hätte sich das den Stücken zugrunde liegende Wissen nicht aneignen können. Gegen das Argument, ein Mann aus "mittleren Verhältnissen" hätte wenig über die Welt des Adels gewusst, ist vonseiten der Shakespeare-Forschung argumentiert worden, dass Schauspieltruppen natürlich im engen Kontakt mit ihren adligen Förderern standen – bei Shakespeares Truppe war das nach 1603 immerhin der König.

Und schließlich: Ein großes Problem für die de Vere-Anhänger war immer sein Todesjahr. Edward de Vere verstarb leider schon im Jahre 1604. Ein Autor namens Shakespeare verfasste aber bis 1612 Theaterstücke.

Was ist davon zu halten, wenn ein solcher Mythos nun auf der großen Leinwand gezeigt wird und damit womöglich Millionen von Zuschauer ins Zweifeln geraten?

Ach, ich halte nicht viel davon, Filme zu verteufeln oder moralisch zu verurteilen. Mir geht es nicht darum, Shakespeare als Heiligen zu überhöhen und jeden Zweifel an ihm als Häresie abzutun. Filme wie "Anonymus" sind Fiktionen, sie erschaffen ihre eigene Wirklichkeit. Jeder Kinogänger und jede Kinogängerin weiß das, und ich kann nicht glauben, dass eine Mehrheit der Zuschauer den Film für bare Münze nehmen wird. Diejenigen, die sich über das Kino-Vergnügen hinaus ernsthaft mit der Autorschaftsfrage auseinandersetzen wollen, finden vielerlei Material, das ja heutzutage nicht mehr nur in Spezialbibliotheken, sondern – dank des Internets – öffentlich zugänglich ist, etwa auf der Website der Deutschen Shakespeare Gesellschaft.

Werden Sie sich "Anonymus" anschauen?

Sabine Schülting ist Professorin für Englische Philologie an der Freien Universität Berlin undHerausgeberin des Shakespeare Jahrbuchs der Deutschen Shakespeare Gesellschaft.

(Foto: FU Berlin)

Für mich als Shakespeare-Forscherin hat der Film vermutlich wenig Neues zu bieten, aber als Kulturwissenschaftlerin interessiert er mich sehr. Weniger aufgrund seiner Darstellung des elisabethanischen Englands – die, wie der Shakespeare-Übersetzer Frank Günther betont hat, in vielen Details sehr fehlerhaft sein soll. Sondern vielmehr in Hinblick darauf, was "Anonymus" über unsere eigene Zeit aussagt: Warum ist es so faszinierend und angeblich so subversiv, an der Autorschaft eines Autors zu zweifeln, der vor 400 Jahren gelebt hat? Und warum entzündet sich die öffentliche Debatte so sehr an dieser Frage, die angesichts der aktuellen Krisen und Konflikte doch eher marginal ist?

Hat es auch etwas Positives, wenn die Frage der Autorschaft in einem großen öffentlichen Raum zur Diskussion gestellt wird?

Auf jeden Fall! Eine so umfassende, breit gefächerte und angeregte Auseinandersetzung mit Shakespeare gab es schon lange nicht mehr.

Mit Sabine Schülting sprach Andrea Schorsch

Quelle: ntv.de