Kein Ozean südlich der Sahara Wie Afrika zu seiner Form kam

01.03.2014, 15:57 Uhr

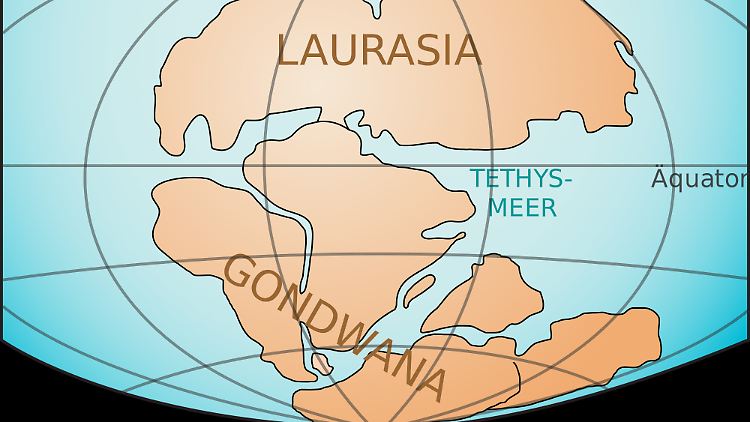

So sah sie aus, die Erde, vor 200 Millionen Jahren. Warum die Urkontinente zerbrachen, wird noch immer diskutiert.

(Foto: Lumu/Wikipedia/CC BY 3.0)

Südamerika, Afrika, Indien, Australien und die Antarktis lagen einst ganz dicht beieinander. Gondwana hieß der Superkontinent, der sie vereinte. Als er auseinanderbrach, nahm die Welt eine neue Gestalt an. Doch Afrika könnte heute auch ganz anders aussehen.

Als der Urkontinent Gondwana vor rund 130 Millionen Jahren auseinanderbrach, hätten Südamerika und Afrika eine völlig andere Form annehmen können. Südlich der Sahara könnte heute ein Ozean liegen. Dies haben Geowissenschaftler der australischen Universität Sydney und des Deutschen GeoForschungsZentrums GFZ anhand von Modellen zeigen können.

Über Hunderte von Millionen Jahren vereinte der Superkontinent Gondwana die südlichen Kontinente Südamerika, Afrika, Indien, Australien und die Antarktis. Warum Gondwana zerbrochen ist, wird noch immer diskutiert. Fest steht aber, dass sich der Superkontinent erst entlang der Ostafrikanischen Küste in einen westlichen und östlichen Teil spaltete, bevor Grabenbrüche zwischen dem heutigen Südamerika und Afrika die Entstehung des Südatlantiks einleiteten. Die dabei entstandenen Kontinentalränder und das Westafrikanische Riftsystem, das sich von Nigeria bis Libyen im Untergrund des afrikanischen Kontinents erstreckt, geben Aufschluss über die Prozesse, die den heutigen Kontinenten ihre Form gaben.

Spaltung Afrikas verhindert

Die Forscher untersuchten nun, warum einige dieser Grabenbrüche im Innern Afrikas nicht zu einem Ozean aufbrachen, während sich der südliche Teil dieses Grabenbruchsystems zum heutigen Südatlantik entwickelte.

"Eine Bruchzone, die sich vor 130 Millionen Jahren von Südafrika bis nach Libyen erstreckte, hätte Afrika entlang einer Nord-Süd Achse in zwei Teile gespalten," erklärt GeoForscher Sascha Brune. "Wir konnten jedoch zeigen, dass eine konkurrierende Riftzone entlang des heutigen Äquatorial-Atlantiks in einer dramatischen plattentektonischen Wendung die Spaltung Afrikas und damit die Entstehung eines 'Sahara-Atlantiks' verhinderte." Die komplexen numerischen Modelle liefern einen verblüffend einfachen Grund: Je größer der Winkel zwischen Bruchzone und Dehnungsrichtung ist, desto mehr Kraft benötigt ein Riftsystem. Das nahezu senkrecht zur westwärtigen Dehnungsrichtung liegende Westafrikanischen Rift benötigte damit deutlich mehr Kraft und verlor letztendlich gegen seinen äquatorialatlantischen Kontrahenten.

Quelle: ntv.de, asc