Himmelsspektakel im Dezember Zum Nikolaus gibt's Vollmond

29.11.2014, 19:37 Uhr

Die Sonne wärmt nicht mehr so richtig, aber schön siehts trotzdem aus.

(Foto: dpa)

Glanzpunkt des Nachthimmels im Dezember ist der Riesenplanet Jupiter. Vom 17. bis 26. Dezember regnet es viele Sternschnuppen. Zudem kommt die längste Nacht des Jahres auf uns zu - und auch die längste Vollmondnacht.

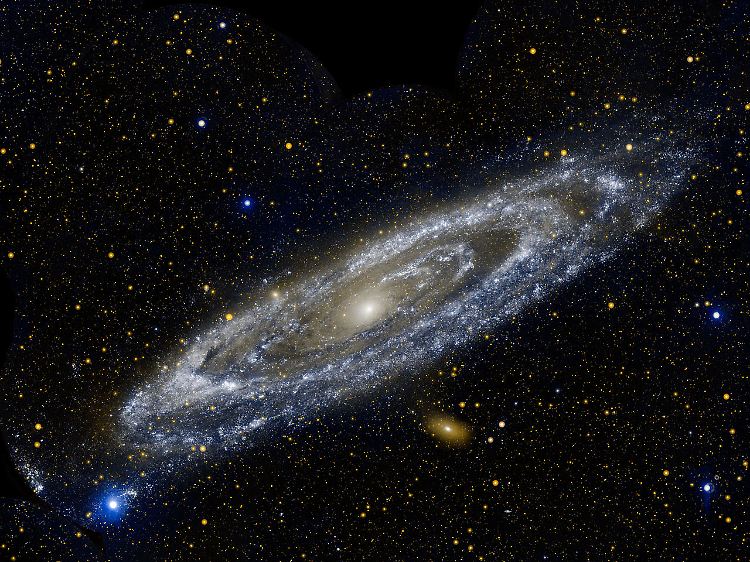

In der nun früh einsetzenden Dunkelheit sind im Dezember am Westhimmel noch die Herbststernbilder zu sehen. Relativ hoch steht im Südwesten das Pegasusquadrat, auch als Herbstviereck bekannt. Seine Südwestecke deutet nach unten zum Horizont. Vom Pegasus zieht sich die Sternenkette der Andromeda zum Zenit. Südlich der Andromeda liegt das kleine, aber einprägsame Sternbild Dreieck.

Der Widder ist längst durch die Mittagslinie geschritten. Den Raum im Südwesten nehmen die unscheinbaren Fische ein, die wegen ihrer Lichtschwäche an unserem aufgehellten Nachthimmel kaum mehr zu erkennen sind. Im Südwesten steht das ausgedehnte Sternbild Cetus, der Walfisch.

Zur Standardbeobachtungszeit gegen zehn Uhr abends wird der winterliche Charakter des Sternenhimmels deutlich. Das komplette Wintersechseck mit den Sternen Kapella im Fuhrmann an der Spitze, gefolgt von Pollux in den Zwillingen, Prokyon im Kleinen und Sirius im Großen Hund, sowie Rigel im Orion und Aldebaran, das rote Stierauge, besetzt den Osthimmel.

Kapella geht niemals unter

Hoch im Osten, fast im Zenit, erblickt man den Fuhrmann mit seinem Hauptstern, der gelblichen Kapella. Die Kapella zählt zu den sechs hellsten Sternen am irdischen Firmament. In unseren Breiten ist Kapella zirkumpolar, das heißt, sie geht niemals unter. Sie ist somit in jeder klaren Nacht zu sehen. Von der Doppelsonne Kapella ist das Licht 42 Jahre zur Erde unterwegs.

Eine Sage berichtet, der Fuhrmann sei der Erbauer des Großen und des Kleinen Himmelswagen. Auch wurde in dieser Sternenfigur Phaeton gesehen, der unglückliche Sohn des Sonnengottes Helios, der mit dem Sonnenwagen abstürzt, weil ihm die Rosse durchgehen. Die feurige Spur des schleudernden Sonnenwagens ist heute noch als Milchstraße unter den Sternen zu sehen.

Mars wird unsichtbar

Am frühen Abendhimmel kann man tief im Südwesten Mars ausmachen. Der Rote Planet verabschiedet sich allmählich vom Abendhimmel und wird zu Beginn des neuen Jahres unsichtbar. Zu Silvester geht Mars um 20 Uhr unter.

Venus war bis Anfang Oktober Morgenstern. Sie hat die Sonne am 25. Oktober im Tierkreis überholt und somit die Seite gewechselt. Sie befindet sich nun östlich vom Tagesgestirn. Im letzten Dezemberdrittel taucht sie am Abendhimmel auf. Knapp über dem Südwesthorizont kann man sie in der Abenddämmerung ausmachen. Kurz nach 17.30 Uhr verschwindet sie im Horizontdunst. Der sonnennahe Merkur bleibt im Dezember unsichtbar. Erst Mitte Januar 2015 bietet der Götterbote eine Chance, ihn am Abendhimmel zu sehen.

Glanzpunkt Jupiter

Das von der US-Raumsonde Voyager 1979 aufgenommene Foto zeigt den Planeten Jupiter und seine Monde Io und Europa.

(Foto: picture alliance / dpa)

Glanzpunkt des Nachthimmels ist zweifelsohne Jupiter. Er hält sich im Sternbild Löwe auf und wird allmählich zum Planeten der gesamten Nacht. Geht Jupiter Anfang Dezember um 22 Uhr auf, so erscheint er zu Silvester schon um 20 Uhr über dem Nordosthorizont. Am 12. erhält der Riesenplanet Besuch vom abnehmenden Mond. Zusammen mit Regulus, dem Hauptstern des Löwen, ergibt sich ein Dreigestirn.

Seit 400 Jahren beobachtet man auf der Südhalbkugel des Jupiters einen großen, roten Fleck. Er entpuppte sich als gewaltiger Wirbelsturm von 40.000 Kilometer Durchmesser, dies entspricht der Länge des Erdäquators. In den letzten Monaten scheint der Fleck jedoch kleiner geworden zu sein. Möglicherweise löst sich der Wirbelsturm in den nächsten Jahren völlig auf.

Saturn tief im Südosten

Saturn im Sternbild Wassermann erscheint ab Mitte Dezember am Morgenhimmel tief im Südosten. Zu Jahresende geht der Ringplanet bereits kurz nach 5 Uhr morgens auf. Am 20. sieht man die extrem dünne Sichel des abnehmenden Mondes gegen 7 Uhr morgens in der Nähe von Saturn.

Vom 17. bis 26. Dezember sind die Sternschnuppen der Ursiden zu erwarten. Da dieser Strom zirkumpolar ist, können die Ursiden-Meteore die gesamte Nacht über beobachtet werden. Ihr Radiant liegt im Sternbild Kleiner Bär (lateinisch Ursa Minor). Sie sind die Trümmerreste des Kometen 8P/Tuttle. Mit durchschnittlich 35 Kilometern pro Sekunde sind die Ursiden-Meteore relativ langsam. In den letzten Jahren wurden im Maximum Raten zwischen zehn und dreißig Ursiden pro Stunde registriert. Das Maximum ist diesmal in der Nacht vom 22. auf 23. Dezember zu erwarten.

Längste Vollmondnacht des Jahres

Vollmond tritt am 6. um 13.37 Uhr ein, wobei der Mond im Sternbild Stier mitten im Goldenen Tor der Sonnenbahn steht. Die Nacht vom 6. auf 7. ist mit annähernd 16 Stunden die längste Vollmondnacht des ganzen Jahres. Kurz nach Mitternacht nimmt der Mond die höchste Vollmondposition des Jahres ein. Am 13. kommt er in Erdferne - dabei trennen ihn 404.580 Kilometer von uns. In Neumondstellung kommt unser Nachbar im All am 22. um 2. 36 Uhr. Mit 364.800 Kilometer Distanz steht der Mond am 24. in Erdnähe.

Die Sonne verlässt am 18. zu Mittag das Sternbild Schlangenträger und wechselt in das Sternbild Schütze, in dem sie bis 20. Januar 2015 bleibt. In der Nacht vom 21. auf 22. Dezember passiert sie drei Minuten nach Mitternacht den tiefsten Punkt ihrer Jahresbahn, der astronomische Winter beginnt. Der Winterpunkt markiert auch den Beginn des Tierkreiszeichens Steinbock.

Wintersonnenwende

Die Nacht vom 21. auf 22. Dezember ist in unseren Breiten die längste des Jahres. Sie dauert in Hamburg 16 Stunden und 33 Minuten, in Berlin 16 Stunden und 31 Minuten und in München 15 Stunden und 40 Minuten. Nach dem 22. beginnt wieder der Aufstieg der Sonne zum Himmelsäquator, weshalb man auch von Wintersonnenwende spricht.

Viele Völker haben dieses astronomische Ereignis gefeiert in der Hoffnung, dass die Tage wieder länger und wärmer werden. Auch die Christenheit hat das Weihnachtsfest auf den Zeitpunkt der Wintersonnenwende gelegt. In der Antike fiel die Wintersonnenwende noch auf den 25. Dezember.

Quelle: ntv.de, Hans-Ulrich Keller, dpa