Frage & Antwort, Nr. 172 Woher kommt der Heiligenschein?

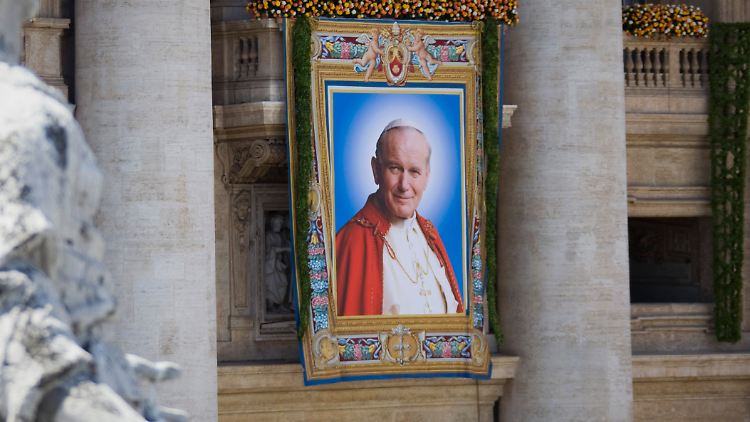

17.05.2011, 08:37 UhrAm 1. Mai wurde der Papst seliggesprochen und es heißt, dass er nun offiziell mit einem Heiligenschein dargestellt werden darf. Woher kommt das Symbol des Heiligenscheins? Wie kam man auf diesen Kreis um den Kopf? Soll er eine besondere Aura abbilden? (fragt Sabine K. aus Detmold)

Für das, was wir heute gern Heiligenschein nennen, gibt es viele Namen: Mal heißt es zum Beispiel Nimbus, was bei den Römern der Antike eine Wolke oder dichter Nebel war, in den sich die Götter hüllten. Mal heißt es auch Gloriole; das lateinische "gloriosus" bedeutet rühmlich, ruhmvoll. Und wenn der Schein den gesamten Körper des Abgebildeten umschließt, spricht man von einer Aureole (lat. aureolus = schön golden, herrlich). Der Begriff "Aura" (Schimmer, Schein) hat damit nicht unmittelbar etwas zu tun, und trotzdem ist der Schritt von hier nach da nur ein kleiner. Es war von jeher die Aura des Göttlichen, die der Strahlenkranz symbolisieren sollte. Doch ist der kreisförmige Glanz – das deutet sich bei der Erklärung von "Nimbus" bereits an - keine christliche Erfindung und er ist keineswegs ausschließlich Heiligen vorbehalten.

"Der Heiligenschein ist in Anlehnung an frühe Kaiserdarstellungen entstanden, die den Herrscher mit einem Strahlenkranz darstellen", erklärt Alexandra Stellmacher vom Institut für Religionswissenschaft an der Freien Universität Berlin. So ziert zum Beispiel der von einem Kranz umgebene Kopf des römischen Kaisers Augustus eine Münze aus dem Jahr 19 v. Chr. Der Herrscher wurde glorifiziert, in all seiner Strahlkraft dargestellt und - vor allem - mit den Göttern auf eine Ebene gehoben.

Denn wie erwähnt wurden auch die antiken Gottheiten oft mit einem Nimbus versehen, allen voran Helios, der griechische Sonnengott, und Sol, sein römisches Pendant. "Aus diesen Strahlenkränzen entwickelte sich durch verschiedene Adaptionen und Veränderungen der Heiligenschein", sagt Stellmacher.

Jesus als Sonnengott

In der Übergangsphase – etwa im 3. Jahrhundert – kam es zu interessanten Mischformen. Darstellungen von Jesus als "Sol invictus", als unbesiegter Sonnengott, zeigen ihn ganz folgerichtig mit dem für Sol typischen Sonnenstrahlenkranz.

Ab dem 4. Jahrhundert dann ist Christus als solcher von einer Gloriole umgeben, ab dem frühen 5. Jahrhundert erstrahlen auch Heilige und Engel im kreisförmigen, übernatürlichen Glanz.

Diesen machte sich auch die Kunst im asiatischen Raum zunutze. Auch dort wurden Gottheiten im Abbild seit jeher gern mit einem Lichtkranz ausgestattet. Das gilt nicht nur für Amaterasu, die japanische Sonnengöttin, die als Begründerin des japanischen Kaiserhauses gilt, sondern auch für Buddha. Es ist daher denkbar, dass die Gloriole von Asien über Kleinasien und Griechenland ins Römische Reich gelangte. Vielleicht ist sie aber auch an mehreren Orten unabhängig voneinander und ungefähr zeitgleich entstanden.

Leuchtende Erkenntnis

Im 18. Jahrhundert, dem Jahrhundert der Aufklärung, das im Englischen "Enlightenment" genannt wird, weil es Licht ins Dunkel mittelalterlicher Vorstellungen brachte, erleuchtet auch Minerva, die Göttin der Erkenntnis, in einem Strahlenkranz. Ihr Licht schützt die Religionen der Welt – so zumindest auf einer Darstellung von Daniel Chodowiecki von 1791.

Freiheitsstatue, 1886. Sie trägt eine Krone, doch Assoziationen mit dem Heiligenschein sind erwünscht.

(Foto: picture-alliance/ dpa)

Ganz weltlich ist zunächst der Kranz der Freiheitsstatue in New York zu verstehen. Die sieben Strahlen der Krone stehen für die Sonne, die sieben Weltmeere (historische Zählung) und die sieben Kontinente. Die Assoziation mit einem Heiligenschein ist aber durchaus beabsichtigt. Der freien Entscheidung des Künstlers ist es vorbehalten, ob er eine nichtgöttliche Gestalt mit einem Nimbus versieht oder nicht. Im Falle der 1886 eingeweihten Miss Liberty sollte eine der Botschaften, die die Figur transportiert, besonders deutlich werden: Hier erleuchtet die Freiheit der Welt – und die sollte uns nicht weniger als heilig sein.

Quelle: ntv.de