Stefan Zweigs Leben im Exil "Paradies vor Augen, Albtraum im Kopf"

31.05.2016, 21:13 Uhr

Zweig mit seiner zweiten Frau Lotte, etwa 1940.

(Foto: picture alliance / dpa)

Im brasilianischen Exil setzte der weltweit gefeierte Schriftsteller Stefan Zweig 1942 seinem Leben ein Ende. Er zerbrach am Verlust Europas, seiner geistigen Heimat. Der beeindruckende Film "Vor der Morgenröte" thematisiert Zweigs letzte Jahre. Maria Schrader, die Regie führte und zusammen mit Jan Schomburg das Drehbuch schrieb, spricht mit n-tv.de über Zweigs wechselhaftes Leben im Exil, seine Aktualität, aber auch über den Moment, als sie selbst ein starkes Heimatgefühl empfand.

n-tv.de: Die Idee zu einem Film über Stefan Zweig kam vom inzwischen verstorbenen französischen Produzenten Denis Poncet. Haben Sie lange überlegt, bevor Sie das Projekt übernommen haben?

Maria Schrader, hier mit Zweig-Darsteller Josef Hader, wurde 1965 in Hannover geboren. Als Schauspielerin tritt sie in Theater, Kino ("Keiner liebt mich", "Aimée und Jaguar") und Fernsehen ("Deutschland 83") auf. "Vor der Morgenröte" ist ihre zweite Regiearbeit.

(Foto: X Verleih / Mathias Bothor)

Maria Schrader: Nein, es hat mich sehr schnell interessiert. Sehr schnell kristallisierte sich auch heraus, dass es in dem Film am Beispiel von Stefan Zweig um das Exil während des Nationalsozialismus gehen würde.

Das ist ein sehr weites Thema.

Vielleicht kann man es auch die Annäherung an ein Leben im Exil nennen. Ich denke, Stefan Zweig ist in der letzten Phase seines Lebens fast selbst zur literarischen Gestalt geworden, über die er vielleicht hätte schreiben können. Sein Erlebnis von Exil war vielleicht extremer und schärfer als bei anderen Exilanten, weil er sich nicht in die Gesellschaft von Schicksalsgenossen begeben hat. Er ist immer wieder aus den Metropolen in die einsameren Gegenden geflohen, Enthusiasmus und Depression lagen bei ihm so nahe beieinander. Im Unterschied zu anderen hat er eine radikale pazifistische Haltung eingenommen, die ihn sicher auch hat vereinsamen lassen.

Im Vergleich zu den USA ist Brasilien auch ein eher ungewöhnliches Exilland.

Er hat ein Exil gewählt, das aus heutiger Sicht, aber ich glaube, auch aus damaliger Sicht, eigentlich wie ein Paradies aussieht. Er hatte sozusagen das Paradies vor Augen und den Albtraum im Kopf, den er vielleicht auch weniger als andere Menschen abschalten konnte. Ich glaube, dieses permanente Leben in zwei Welten hat ihn besonders angegriffen.

Als Schriftsteller scheint Stefan Zweig aber auch mehr als 70 Jahre nach seinem Tod nicht aus der Mode zu kommen.

Hader als Stefan Zweig in Petrópolis vor tropischer Kulisse - gedreht wurde allerdings auf Sao Tomé.

(Foto: X Verleih)

Er scheint fast eine Renaissance zu erleben. In "Ostende" von Volker Weidermann spielt er eine Rolle, die Biografie "Stefan Zweigs brennendes Geheimnis" von Ulrich Weinzierl ist erst kürzlich herausgekommen, hinzu kommen die Briefwechsel mit seinen beiden Frauen Friderike und Lotte sowie mit Joseph Roth.

Auch ganz am Ende von Wes Andersons großem Erfolg "Grand Budapest Hotel" heißt es, dass der Film durch Stefan Zweigs Bücher inspiriert wurde.

Ich hab' es Wes Anderson fast ein bisschen verübelt, dass er das erst am Ende des Films offenbart. Am Anfang gibt es eine Anspielung auf Zweig. Als ich das sah, dachte ich: Das ist doch von Zweig geklaut. Wenn ich von Beginn an gewusst hätte, dass der Film von ihm inspiriert wurde, hätte ich ihn wohl mit anderen Augen gesehen.

Was haben Sie in der Vorbereitung des Films von Zweig gelesen?

Sehr viel natürlich. Seine Autobiografie "Die Welt von Gestern", seine historischen Monografien, aber natürlich auch Biografien über ihn, das große Werk "Tod im Paradies" von Alberto Dines über Zweigs Zeit in Brasilien. Es war ja klar, dass wir kein Buch von ihm verfilmen, sondern dass es um ihn als Person geht. Dadurch habe ich mit fast größter Neugier seine Tagebücher, Briefe und persönlichen Schriften gelesen. Ich habe allerdings auch starke Erinnerungen an Werke, die ich schon vorher kannte. Besonders mag ich die Novelle "Die Reise in die Vergangenheit" - eine unglaublich traurige und aufgeladene Liebesgeschichte, der der Erste Weltkrieg in den Weg kommt. Einige Situationen darin kamen mir schon beim Lesen so filmisch vor … aber dann hat Patrice Leconte sie als "Ein Versprechen" verfilmt.

Haben Sie durch die Recherche einen anderen, einen privateren Zweig kennengelernt?

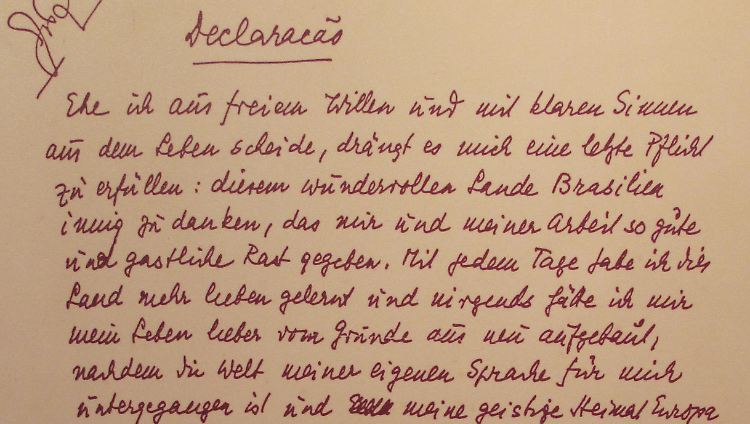

Der Abschiedsbrief Stefan Zweigs - er nahm sich am 23. Februar 1942 zusammen mit Lotte in Petrópolis das Leben.

(Foto: picture alliance / dpa)

Ja, durchaus. Damals gab es keine Mails und kaum Telefonate. Briefe waren damit die unmittelbare Kommunikationsform. Da gibt es etwa jähzornige Briefe, in denen die Überforderung im Exil, die wir im Film thematisieren, zum Tragen kommt. Es gibt auch viele organisatorische Briefe zwischen ihm und seiner ersten Frau: Wie mit Geld umzugehen ist, wem wie geholfen werden kann, die Frage nach dem Verbleib von Freunden und Kollegen, was man schafft und was nicht. Durch die Briefe bekommt man eine Vorstellung davon, wie voll seine Tage waren, wie viele Themen es gab. Er hat pro Tag ein unglaubliches Konvolut an Briefen verfasst.

Der Film wird in Episoden erzählt. Liegt das an der Komplexität des Themas?

Je mehr wir gelesen und erfahren haben, umso mehr haben wir uns gefragt: Wie soll man das erzählen, was für ein Film kann das werden? Es schien uns unmöglich, eine normale lineare Geschichte daraus zu machen, selbst wenn wir uns auf nur ein oder zwei Jahre konzentriert hätten. In der klassischen Dramaturgie, in klassischen Biopics, reiht man verschiedene Ereignisse eines Lebens wie bei einer Perlenkette aneinander und versucht, ihnen einen sinnstiftenden Zusammenhang zu geben. Das hat aber wenig mit den Zufällen und Unberechenbarkeiten des Lebens zu tun, besonders des Lebens im Exil. Wir wollten für den Film eine Form finden, die diesen unterbrochenen und zersplitternden Biografien irgendwie gerecht werden kann. Dafür erschien uns die Konzentration auf einzelne Momente, die dann auch abgerissen werden, das Richtige zu sein.

Um dafür mehr Themen ansprechen zu können?

Wir haben versucht, verschiedene Aspekte des Exildaseins zu beleuchten. Die Lücken, die durch die Episoden entstehen, alles, was nicht erzählt wird, ist ja trotzdem Bestandteil des Films. Durch die Episodenstruktur habe ich die Freiheit, einzelne Momente sehr detailreich zu erzählen, dass man sich vielleicht eher vorstellen kann, wie viele andere solcher Momente es gegeben haben muss, wie ereignisreich diese Zeit, Zweigs Leben war. Vielleicht nähert man sich über die Auslassung auch Dingen an, die man gar nicht richtig einfangen kann. Ein Zusammenhang bietet doch meistens auch Schutz. Wenn es aber keinen mehr gibt, wenn auch der Film keine Erklärung gibt, warum die Menschen jetzt plötzlich in Brasilien sind, wo sie doch eben noch in New York waren, bekommt man vielleicht eine Ahnung von dem Gefühl der Willkür und Heimatlosigkeit.

In einer Episode des Films sagt Stefan Zweig, dass er kein Land verurteilen wolle und auch keine Ausnahme für das nationalsozialistische Deutschland mache. Kann man diese unpolitische Haltung im Rückblick noch nachvollziehen?

Ich glaube nicht, dass es eine unpolitische Haltung ist. Ich glaube, er hatte eine radikale pazifistische Haltung. Das ist in dem Sinne nicht unpolitisch. Es ist für mich kein Zeichen von Schwäche, wenn er sagt, dass er seine Sprache nicht instrumentalisieren werde, sie weder für Pauschalisierung noch für Angriff missbrauchen, so wie es seine Gegner tun. Auch wenn er dabei das Risiko einging, unverstanden zu bleiben und zu vereinsamen.

Das ist ein starker Kontrast zu Thomas Mann, der bei seiner Ankunft in New York sagte: "Wo ich bin, ist Deutschland."

Ein Grund, warum es zu so einem großen Unterschied kam, war meiner Meinung nach, dass Stefan Zweig Jude war und Thomas Mann nicht. Bei Zweig gab es jenseits des in der Öffentlichkeit stehenden Schriftstellers etwas wesenhaft Verfolgtes und sowieso Heimatloses. Ein solcher Satz wie der von Thomas Mann wäre Zweig nie über die Lippen gekommen, eine solche nationale Identifikation ist wahrscheinlich vor der Gründung des Staates Israel jedem Menschen mit jüdischen Wurzeln unmöglich. Darüberhinaus hatte Thomas Mann sicher den pragmatischeren Charakter, umzäunt von Familie wusste er sich anders zu schützen.

Zweig ist im Exil ja nicht nur in einer physischen Fremde. Er vermisst auch seine geistige Heimat Europa. Haben Sie beim Schreiben des Drehbuchs über Ihre eigene geistige Heimat nachgedacht?

Ich habe große Sympathie mit Zweig, wenn er sagt: "Ein Heimatgefühl als geographische Region verspüre ich gar nicht. Ich möchte Weltbürger sein und ich möchte, dass alle Menschen Weltbürger sein können." Er hat sogar vor dem Krieg mal gesagt, dass es doch das Schönste sein müsste, staatenlos zu sein. In dem Moment, wo er es wurde, war es für ihn ein Albtraum. Sich nicht geografisch gebunden zu fühlen, etwa an ein Land, habe ich bis jetzt immer als Freiheit empfunden. Aber ich kriege eine immer konkretere Fantasie dafür, was es für ein Fluch sein muss, wenn das Reisen nicht mehr freiwillig ist und es keinen Ort zur Rückkehr gibt.

Kennen Sie Heimweh?

Mit seiner ersten Frau Friderike (Barbara Sukowa), zu der er auch nach der Scheidung 1938 ein gutes Verhältnis hat, versucht Zweig, anderen Verfolgten zu helfen.

(Foto: X Verleih)

Ich hatte bisher ein einziges Mal ein starkes Heimatgefühl: Nach den Dreharbeiten von "Liebesleben" in Israel, wo ich drei Monate nur englisch gesprochen hatte. Zurück in Berlin bin ich direkt ins Deutsche Theater gegangen, auf eine Probe von Kleists "Amphitryon", und habe eine Unterhaltung zwischen dem Regisseur und den Schauspielern gehört. Und plötzlich ist mir klar geworden, was ich vermisst habe: Dass man zwar eine Sprache beherrschen kann, dass es aber auch eine Art zu sprechen gibt, die man nicht erlernen kann, wenn es nicht die Muttersprache ist oder man Jahrzehnte in einem Land verbringt. Eine Sprache, die über den Inhalt hinausgeht, bei der man durch die Wortwahl eine Haltung oder einen Geschmack ausdrückt. Das ist eine Art Schulterschluss, der Menschen verbindet. Die Art, wie in dem Theater miteinander gesprochen wurde - das erkannte ich plötzlich als meine Heimat.

Das ist nah dran an einem Schriftsteller wie Zweig.

Das ist im übertragenen Sinne natürlich Europa als geistige Heimat: der demokratische Gedanke, ein freiheitliches, geeintes Europa mit seiner kulturellen Diversität und Sprachenvielfalt. Das war auch Zweigs Fokus. Deshalb hat er Bücher über Balzac, Dostojewski, Napoleon und Händel geschrieben. Deshalb rief er mit dem Insel-Verlag eine Weltbibliothek ins Leben. Ich denke, dieser Gedanke steht im Zentrum des Films: Die Beziehung, die Liebesgeschichte, zwischen ihm und Europa, um die er kämpft und die ihn schmerzt. Der Untergang Europas im Zweiten Weltkrieg leitet ja irgendwie auch sein Ende ein.

Das klingt wie bei Heinrich Mann. Als der Europa verließ, schrieb er über den Hafen von Lissabon: "Er erschien mir unbegreiflich schön. Eine verlorene Geliebte ist nicht schöner."

Der 1907 geborene US-Journalist reiste 1940 im Regierungsauftrag nach Frankreich. In der Tasche hatte er Visa für die USA und eine Liste mit Namen von Künstlern und Intellektuellen, denen er die Ausreise aus dem besetzten Land ermöglichen sollte. Mit Hilfe eines Netzwerks rettete er mehr als 2000 Menschen, darunter Hannah Arendt, Marc Chagall, Max Ernst, Lion Feuchtwanger und Heinrich Mann. Fry starb 1967 und geriet in Vergessenheit. Heute ist in Berlin eine Straße nach ihm benannt.

Wissen Sie, dass Heinrich Mann auf demselben Schiff Europa verließ wie Zweigs erste Frau Friderike? Die haben eine ganz ähnliche Fluchtgeschichte, von der Friederike, Zweigs Exfrau ja kurz spricht: Heinrich Mann ist mit ihr, ihren Töchtern, Werfel und Alma Mahler zu Fuß über die Pyrenäen gelaufen, wo sie ihr Hund fast einer spanischen Grenzpatrouille verraten hätte. Und dann haben sie diesen Bus gefunden, den der Amerikaner Varian Fry zu ihrer Rettung geschickt hatte. Dann sind sie nach Lissabon und haben sich nach Amerika eingeschifft.

In einer Szene des Films erzählt Barbara Sukowa als Friderike Zweig auch von den dramatischen Zuständen in Marseille.

In Marseille warteten zu dem Zeitpunkt jeden Tag 2000 Leute am Kai, in der Hoffnung, das inzwischen besetzte Frankreich verlassen zu können. Varian Fry hatte dort ein Netzwerk aufgebaut, an der Grenze der Legalität. Der hat Franz Werfel sechs Wochen lang in einem Hotelzimmer verschanzt und versorgt, hat Lion Feuchtwanger da rausgeschafft. Die Hotellobbys waren voll mit lagernden Menschen. Man ist so erinnert an Bilder, die man heute sieht.

Macht das Fluchtschicksal auch einen Teil der Aktualität von Zweig aus?

Ja, wenn sich sozusagen all die Tausendschaften auf der anderen Seite des Mittelmeers versammeln, um zu uns zu kommen, nachdem einen Wimpernschlag von nur 70 Jahren zuvor die Bewegung andersherum war. Man kann einfach nur von Glück sagen, dass wir im Moment auf einer Seite des Meeres wohnen, aus der wir nicht flüchten müssen.

Schraders Film "Vor der Morgenröte" startet am 2. Juni in den deutschen Kinos.

Mit Maria Schrader sprach Markus Lippold.

Quelle: ntv.de