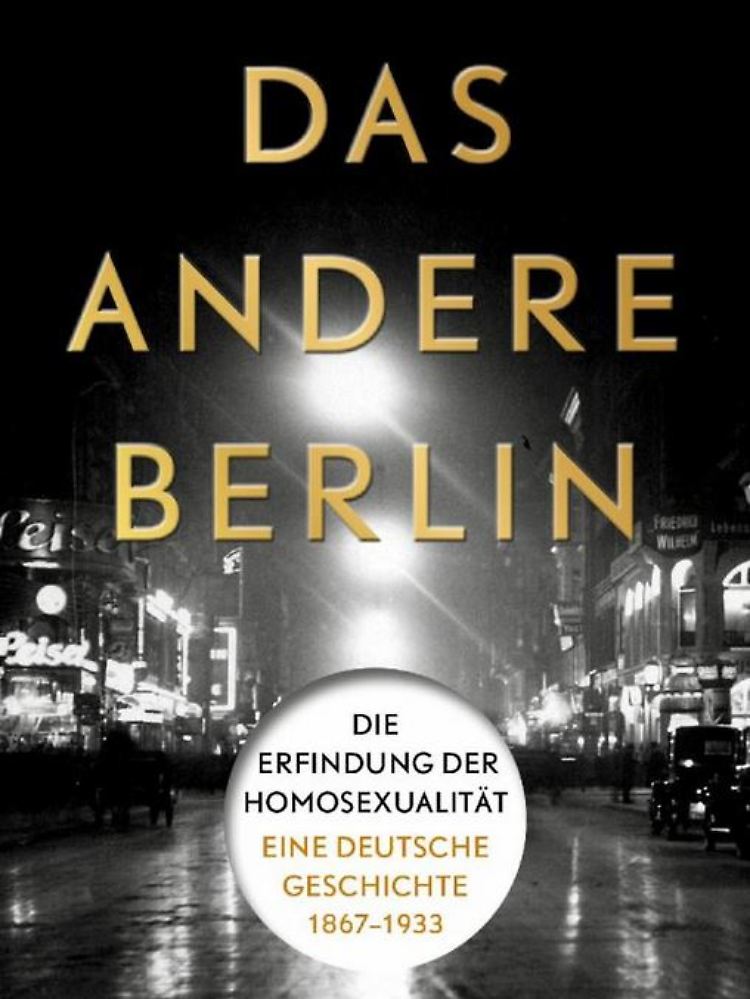

Zwischen Paragraf 175 und Subkultur Wie Deutschland das Schwulsein erfand

01.08.2015, 17:12 Uhr

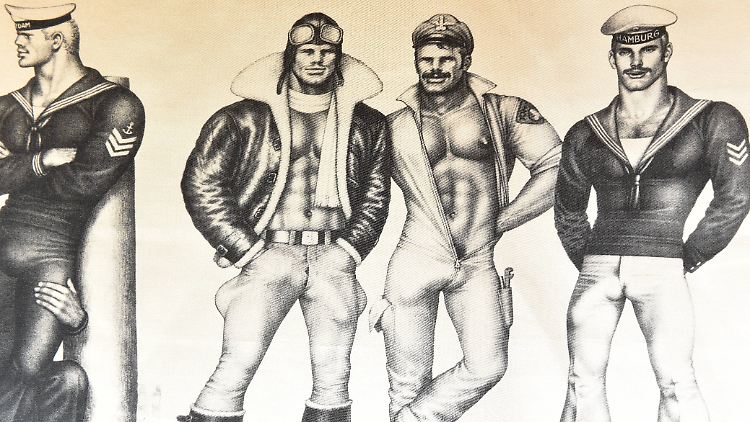

Bis ein Künstler wie Tom of Finland Stoffe mit homoerotischen Arbeiten bedrucken durfte, musste Zeit ins Land gehen.

(Foto: imago/All Over Press Finland)

Was haben Großbritannien, Frankreich und die USA, Deutschland aber nicht? Die Homo-Ehe! Eigentlich verwunderlich, wurde das Schwulsein doch einst hierzulande erfunden. Und zwar im Berlin des Kaiserreichs.

"Ich verbringe den Großteil meiner Zeit mit jugendlichen Straftätern … Berlin ist der Tagtraum des Arschfickers." Das sind die Worte des Schriftstellers Wystan Hugh Auden. Sie entstammen nicht etwa einer Zeit, in der Mann mit solchen Zeilen recht sorgenfrei von sich Reden machen darf. Es ist ein Eintrag in seinem Tagebuch. Auden war 1928 nach Berlin gezogen und genoss dort eine vielfältige, wenngleich noch nicht freie homosexuelle Subkultur.

Zu dem Zeitpunkt soll es gewesen sein, dass die Deutschen die Homosexualität erfanden. Diese These vertritt jedenfalls der Historiker Robert M. Beachy in seinem Buch "Das andere Berlin".

Demnach wären es nicht erst die New Yorker Homo- und Trans-Aufstände vom Juni 1969 gewesen, die gleichgeschlechtlich orientierte Menschen in der Gesellschaft präsent machten. Beachy beobachtet ein neues Bewusstsein hingegen bereits im deutschen Kaiserreich und in der Weimarer Republik.

Homosexualität ist keine Krankheit

Zwei Herren sind für Beachys These besonders wichtig. Der erste ist der Jurist Karl Heinrich Ulrichs. Er konstruierte Schwule in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als drittes Geschlecht, die "Urninge". Indem er die sexuelle Präferenz damit als angeboren beschrieb, schuf er einen Ausweg aus der Stigmatisierung gleichgeschlechtlicher Liebe als moralisch verwerfliche Krankheit.

Neben Ulrichs spielt nach Beachy außerdem der Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld eine entscheidende Rolle für ein Schwulen gegenüber eher offenes Deutschland. 1897 gründete er das "Wissenschaftlich-humanitäre Komitee Berlin", mit dem er für die Rechte von Homosexuellen kämpfte.

Beachy beschreibt den lockeren Umgang der Polizei mit dem Paragrafen 175, der sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte. Er berichtet, dass der Vetter des Kaisers, Prinz Friedrich Heinrich, sich im Berliner Tiergarten als Stallbursche verkleidet prostituierte und beschreibt die schwule Kneipenszene gar als Anlaufpunkt für Sextouristen. Sogar den Ursprung des Begriffs Homosexualität entdeckt er in der deutschen Sprache.

Verlust der Vorreiterstellung

Wieso gleichgeschlechtliche Liebe nun ausgerechnet in Berlin zu Beginn des 20. Jahrhunderts sichtbarer war als in anderen europäischen Metropolen, arbeitet er dadurch trotzdem nicht ganz klar heraus. Beachy schreibt, es sei die Chance zur Organisation von Schwulen durch feste, sichere Treffpunkte gewesen. Sie habe es erlaubt, Gemeinschaften zu bilden und sich nicht nur als Gruppe zu verstehen, sondern perspektivisch als solche aufzutreten. Konkreter wird er nicht.

"Das andere Berlin" ist vielleicht einfach mehr historische Abhandlung als kulturelle Einordnung. Beachys Buch endet, bevor der Nationalsozialismus die eher aufgeschlossene Haltung gegenüber Homosexuellen dann abrupt beendete.

Leicht lesen sich die über 400 Seiten nicht. Doch wer sich aufmerksam durcharbeitet, gewinnt eine nicht ganz unwichtige Erkenntnis. Was viele hierzulande vielleicht noch nicht wissen: Lange bevor die US-Amerikaner in Fragen von Geschlechter- und sexuellen Identitäten das Ruder übernahmen und Fachbegriffe wie korrekte Kürzel prägten, waren es einmal die Deutschen, die eine Vorreiterstellung einnahmen. Das Wissen um eine alte Aufgeschlossenheit setzt die derzeitigen Positionen Deutschlands zu Rechten und Akzeptanz der LGBTIQ-Community in einen neuen, ernüchternden Kontext.

"Das andere Berlin" bei Amazon bestellen

Das Schwule Museum und das Deutsche Historische Museum in Berlin zeigen bis zum 1. Dezember unter dem Titel "Homosexualität_en" die Vielfalt eines Lebens außerhalb heterosexueller Normen. Im Gegensatz zu "Das andere Berlin" widmen sich die Ausstellungen den vergangenen 150 Jahren, berücksichtigen nicht nur schwule Geschichte und bieten eine Palette homoerotischer Kunst.

Quelle: ntv.de