Vieles für die Katz? Die Forschung an der Maus

10.02.2011, 09:37 UhrDer Alterungsprozess ist umkehrbar, ein Tuberkulose-Impfstoff wirkt auch nach der Ansteckung noch, und die Alzheimer-Krankheit kann in ihrer Entwicklung gestoppt werden … Die Erfolgsmeldungen aus der Biomedizin klingen wunderbar, haben jedoch einen kleinen, fast unscheinbaren Haken: Sie beziehen sich auf Mäuse. Lassen sich die Ergebnisse tatsächlich auf den Menschen übertragen? Wie sinnvoll ist die Forschung an der Maus? Wie viel hat der Nager wirklich mit uns gemeinsam? Und welche alternativen Forschungsmethoden gäbe es? n-tv.de sprach mit Dr. Reinhart Kluge, Präsident der Gesellschaft für Versuchstierkunde e.V. (GV-SOLAS).

n-tv.de: Herr Kluge, ist die Forschung an Mäusen wirklich sinnvoll? Warum ist der Nager in der Wissenschaft so präsent?

Adipositas-Forschung an der Maus: Die beiden Wissenschaftler vergleichen die Körperformen von dicken und normalgewichtigen Mäusen.

(Foto: picture alliance / ZB)

Reinhart Kluge: Landet ein Forscher für die Lösung eines wissenschaftlichen Problems tatsächlich beim Tierversuch, dann spielen für die Auswahl des Tier-Modells viele Kriterien eine Rolle. Die Maus hat eine ganze Reihe von Vorteilen: Sie ist generell verfügbar, sie lässt sich leicht halten. Und sie ist ein Säugetier. Das ist wichtig ist für die Vergleichbarkeit mit dem Menschen. Die Maus hat eine lange Tradition als Versuchstier, man weiß sehr, sehr viel über sie. Sie hat sehr gut untersuchte und klar definierte Stämme (bei größeren Tieren würde man hier von Rassen sprechen), und sie ist vor allem genetisch extrem gut untersucht, so gut wie kein anderes Tier. Außerdem wurden für die Maus standardisierte Zuchtmethoden und Haltungsbedingungen erarbeitet. Fütterung, Umwelt, Tag-Nacht-Rhythmus, das alles sind Kriterien, die kontrollierbar sein müssen, weil sie die Versuchsergebnisse beeinflussen. Dadurch, dass man so viel über die Maus weiß, kann man sehr gut grundlegende Mechanismen an ihr erarbeiten, Vererbungsmechanismen beispielsweise oder Stoffwechselprozesse. Mit der Maus kann man viel über die hinter bestimmten Krankheiten stehenden Vererbungsmodi erfahren und gleichzeitig mögliche Umwelteinflüsse erforschen.

Hat die Maus auch Nachteile als Modell-Tier?

Ja, da ist zum Beispiel ihre geringe Körpergröße, woraus sich viele Konsequenzen ergeben. Wenn der Wissenschaftler häufiger mal mehr Blut abnehmen muss, zum Beispiel jede Woche mehrere Milliliter, was im Grunde nicht viel ist, dann scheidet die Maus als Modell schon aus. Sie hat nur ein Blutvolumen von rund zwei Millilitern. Auch die Organe sind bei der Maus natürlich klein. Wenn ich ein Modell brauche, was in der Größe dem Menschen recht ähnlich ist, dann muss ich aufs Schwein, aufs Schaf oder auf den Hund umsteigen.

Dr. Reinhart Kluge vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke ist Präsident der Gesellschaft für Versuchstierkunde.

(Foto: privat)

Wie viel hat denn die Maus wirklich mit uns gemeinsam? Wie aussagekräftig sind die Ergebnisse? Können die biomedizinischen Erfolgsmeldungen, von denen wir lesen, tatsächlich größtenteils auf den Menschen übertragen werden?

Man wird nie – das macht kein Wissenschaftler – ein Ergebnis aus der Maus-Forschung eins zu eins auf den Menschen übertragen wollen. Aber grundlegende Prozesse der Genetik, des Fettstoffwechsels, des Leberstoffwechsels, der Verdauung usw., der Interaktion zwischen verschiedenen Organsystemen lassen sich an der Maus gut erarbeiten. Es gibt eine ganze Reihe von Erkenntnissen, von denen wir sagen müssen: An der Maus oder am Tier funktioniert es, dort stimmt der Prozess, beim Menschen aber ist es ganz anders. Das ist in vielen Fällen so. Aber Negativergebnisse gibt es nicht, denn auch aus einem Ergebnis, das nicht dem erhofften oder erwarteten entspricht, lassen sich wichtige Schlussfolgerungen ziehen für den Menschen, und es kann einem die Augen für anderes öffnen. Nur wird das meist nicht in gleicher Weise kommuniziert wie die Erfolgserlebnisse.

Wecken denn Erfolgsmeldungen von der Forschung an der Maus dann nicht oft falsche Hoffnungen, besonders bei Menschen, die von der Krankheit, an der geforscht wurde, betroffen sind?

Ein Ergebnis von 2004: Eierstock-Transplantationen verlängern das Mäuseleben.

(Foto: picture alliance / dpa)

Ja, das ist sicher richtig. Der seriöse Wissenschaftler wird, wenn er direkt befragt wird, sehr vorsichtig antworten und sagen, dass sein Resultat zunächst ein Ergebnis der hypothesengetriebenen Grundlagenforschung ist. Die Medien nehmen gern Schlagworte auf und proklamieren dann zum Beispiel den Durchbruch für die Schlankheitspille. Das ist eben das, was sich die Menschen wünschen. Aber wir müssen da sehr vorsichtig und zurückhaltend sein. Wenn es beispielsweise um eine Substanz geht, die gegen einen bestimmten Tumor wirken soll, dauert es 10 bis 15 Jahre, bis sich die Substanz tatsächlich in einem Medikament niederschlägt und die Hoffnungen von betroffenen Patienten berechtigt sind. Und innerhalb dieser Entwicklungszeit kann die Studie natürlich auch vor die Wand fahren: Unter Umständen stellt man fest, dass die Nebenwirkungen so dramatisch sind, dass die Substanz nicht für Medikamente geeignet ist. Solche Ergebnisse gelangen dann allerdings nicht an die Öffentlichkeit.

Selbst Liebeskummer wird zuweilen an Mäusen erforscht. Das klingt für die nichtwissenschaftliche Öffentlichkeit einigermaßen skurril … Warum an Mäusen? Was bringt das?

Gute Frage. Aber ich umschreibe den Begriff Liebeskummer mal als neurologisch-soziale Fragestellung, und hier ist die Maus für den grundlegenden Erkenntnisgewinn in der Tat ganz gut geeignet. Denn natürlich hat auch sie Emotionen, vielleicht auch Liebeskummer. Man muss sich allerdings immer sehr vorsichtig ausdrücken, wenn man solche Begriffe, die in der Humansoziologie geboren worden sind, auf Tiere überträgt. Der Liebeskummer der Mäuse spielt sich sicher in ganz anderen Bereichen und Dimensionen ab als beim Menschen.

Vor allem interpretieren wir da ja ganz viel …

Das ist genau das Problem. Was wir aber an der Maus erarbeiten können, sind grundlegende biologische Phänomene des Liebeskummers oder auch anderer sozialer Interaktionen. Die Frage, wie ich unter Stress mit meinem Nachbarn umgehe, lässt sich mit Mäusen vielleicht sogar sehr gut klären, weil es auch da wahrscheinlich eine genetische Komponente gibt und wir gezielt Mäuse-Stämme herausgreifen können, die sich sozial sehr unterschiedlich verhalten. Aber, völlig klar: Die Erkenntnis, die wir hier im sozialen Bereich aus der Forschung an der Maus gewinnen, kann nur sehr, sehr vage auf den Menschen übertragen werden.

Wie ist das in der Alzheimer-Forschung? Beim Menschen gehört zu dieser Krankheit mitunter, dass die Betroffenen innerhalb von 15 Minuten mehrfach dieselbe Frage stellen. Wie sind hier Rückschlüsse von der Maus auf den Menschen möglich?

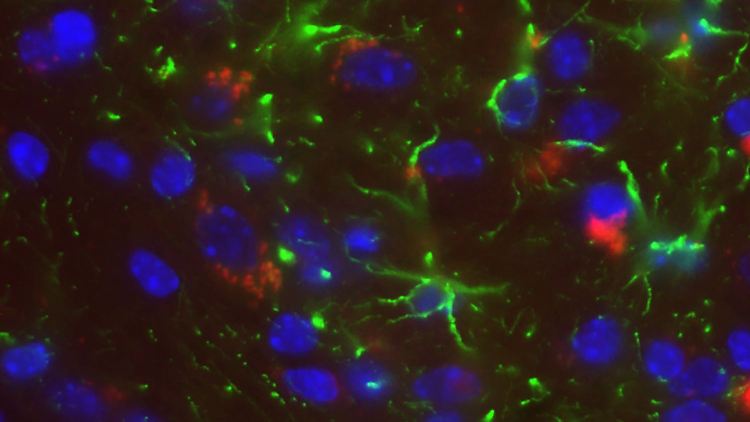

Ein neu entwickelter Antikörper (rot) stoppt die Alzheimer-Krankheit bei Mäusen. Die Studienergebnisse seien ohne Weiteres auf den Menschen übertragbar, hieß es im November 2010. Forscher gehen davon aus, dass die Therapie-Form in spätestens zwei Jahren bei Alzheimer-Patienten einsetzbar ist.

(Foto: picture alliance / dpa)

Wir können die Alzheimer-Situation bei der Maus biologisch simulieren. Die Gehirn-Vorgänge und –Strukturen, die bei einem an Alzheimer erkrankten Menschen zu beobachten sind, können Mäusen angezüchtet werden. Oder anders gesagt: Anatomie und Pathophysiologie des Alzheimer-Defektes können bei Mäusen nachgebildet werden. Mit Mäusen können wir in der Alzheimer-Forschung grundlegende Lernprozesse oder Defizite beim Lernen erfassen. Wir wissen genau, wie sich die Maus normalerweise verhält, kennen also den "Wildtyp" eines bestimmten Mäuse-Stammes. Wenn wir den dann gentechnisch oder züchterisch verändern und er anatomisch Alzheimer-Symptome zeigt, können wir das neue Verhalten der Tiere leicht als Alzheimer-Effekt deuten. Die beim Menschen hinzukommenden, stark emotionalen Prozesse und die soziale Interaktionen mit den Angehörigen, das können wir an Mäusen nicht nachbilden. Aber das ist auch nicht das Ziel. Es geht darum, was biologisch und pathophysiologisch abläuft.

Nichtmenschliche Primaten sind uns Menschen viel ähnlicher, aber für die Forschung sind sie in den seltensten Fällen die Alternative zur Modell-Maus …

Der Rhesusaffe gilt als wichtigstes Versuchstier in der Aids-Forschung.

(Foto: picture-alliance/ dpa)

In vielen Fällen in der Tat nicht, obwohl sie uns evolutionär natürlich am nächsten sind. Viele Fragestellungen lassen sich modellhaft besser an anderen Tieren bearbeiten. Doch es gibt einzelne Krankheiten, Stichwort Aids oder Hepatitis, da brauchen wir die nichtmenschlichen Primaten nach wie vor, und das wird auch in Zukunft so sein. Wir brauchen sie für die Grundlagenforschung und in der neuronalen Forschung. Aber was zum Beispiel grundlegende Stoffwechselprozesse angeht, wird man vom Primaten sicher Abstand nehmen, allein schon wegen der Zahl der notwendigen Tiere, wegen der Schwierigkeit der Haltung usw.

An Alternativen zu Tierversuchen wird eifrig geforscht. Vor kurzem wurde ein Preis verliehen für den Ersatz von Tierversuchen durch Tests an menschlichen embryonalen Stammzellen. Ist das eine ernst zu nehmende Alternative? Für mich klingt sie, als würde man den Teufel mit dem Beelzebub austreiben …

Ich war bei der Preisverleihung dabei. Das Modell ist mit Rattenzellen geschaffen worden, die brauchte man also zunächst doch noch. Dann sind die Forscher umgestiegen auf humane embryonale Stammzellen. Gut, Tiere brauchen sie nun nicht mehr. Aber indem man jetzt mit menschlichen embryonalen Stammzellen arbeitet, ist man tatsächlich in die nächste kritische Box gestiegen… Doch wahrscheinlich geht die Entwicklung dahin, das Modell mit pluripotenten Stammzellen zu etablieren. Dann lässt es sich aus Hautzellen oder Nabelschnurzellen aufbauen, und man braucht keine menschlichen embryonalen Stammzellen mehr. Es ist ein sehr zukunftsträchtiges Modell, das dort entwickelt wurde.

Mit Reinhart Kluge sprach Andrea Schorsch

Quelle: ntv.de