Klonen bald überflüssig? "Es gibt effektivere Alternativen"

18.11.2010, 11:13 Uhr

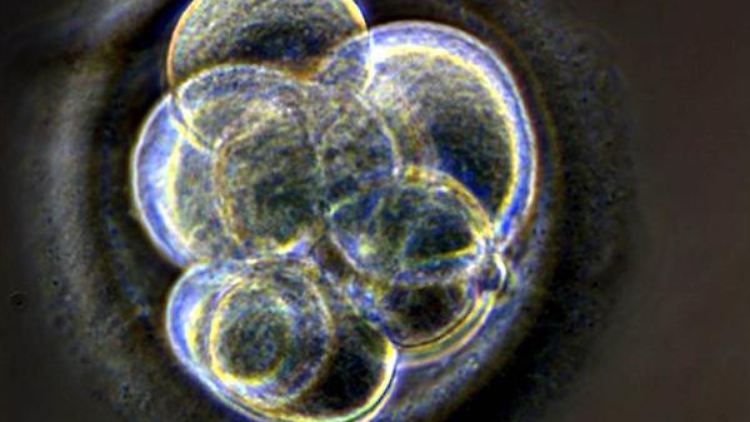

2005 klonen Forscher in Newcastle einen menschlichen Embryo aus einer Stammzelle.

(Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb)

Das Klonen bleibt ein leidenschaftlich diskutiertes Thema. Sehen Gegner nur einen unmoralischen Eingriff in die Natur, verweisen Befürworter und Forscher stets auf den medizinischen Fortschritt. Mit n-tv.de sprach Eckhard Wolf, Professor am Genzentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München, über ethische und technische Probleme des Klonens von Tieren, bizarre Trends und den Stand der deutschen Klonforschung.

n-tv.de: Wie stellt sich die rechtliche Lage beim Thema "Klonen" in Deutschland dar?

Eckhard Wolf: Das Klonen von Menschen ist durch das Embryonenschutzgesetz ausdrücklich verboten. Beim Klonen von Tieren ist zu bemerken, dass Deutschland ein sehr strenges Tierschutzgesetz hat, was ich auch befürworte. Klonexperimente mit Tieren sind in Deutschland genehmigungspflichtige Tierversuche. Wir müssen also nachweisen, dass potenzielle Leiden, Schmerzen oder Schäden beim Klonierungsprozess oder den Klonen selbst im Gleichgewicht zum zu erwartenden Erkenntnisgewinn stehen. Eine Genehmigung wird beispielsweise erteilt, wenn durch den Versuch Aussicht auf neue Erkenntnisse zur Bekämpfung von Krankheiten besteht.

Sehen Sie ethische Probleme beim Klonen von Tieren?

Ein Problem sind die gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei den Klontieren selbst. Tatsächlich treten Defekte an verschiedenen Organen bei Klonen wesentlich häufiger als bei natürlich gezeugten Tieren auf. Dies ist natürlich mit schweren Leiden für das Tier verbunden. Genau deswegen brauchen Forscher einen triftigen Grund, um eine Klon-Genehmigung zu erhalten. In den 1950er Jahren wurde von William Russell und Rex Burch die sogenannte "Drei-R-Regel" geprägt. Diese lautet "replace, reduce, refine" (ersetzen, reduzieren, verfeinern). Wann immer möglich soll man Tierversuche ersetzen, man soll sie reduzieren und man soll das für den Versuch am besten geeignete Tier nehmen, um nicht unnötig mehr Tiere zu gefährden. Woran ich allerdings nicht glaube, ist die Fähigkeit eines Tieres, zu erkennen, dass es ein Klon ist. Und selbst wenn es dies wüsste, kann ich mir nicht vorstellen, dass es darunter leiden würde.

Stimmt es, dass die Lebensdauer geklonter Tiere kürzer ist als die von natürlich gezeugten? Das Leben des Klonschafs Dolly war fast nur halb so lang wie das eines durchschnittlichen Artgenossen.

Nein, Dolly zum Beispiel ist an einer Virusinfektion gestorben, die bei Schafen durchaus gängig ist. Zunächst wurde gemutmaßt, dass die altersbedingte Verkürzung von Chromosomenenden eine Rolle spielen könnte. Schließlich wurde Dolly ja aus Zellen eines bereits erwachsenen Tieres geklont. Allerdings ist durch viele Studien belegt, dass gerade durch den Klonprozess die Chromosomenenden wieder verlängert werden. Viele geklonte Tiere sind jedoch noch so jung, dass derzeit sowieso noch keine Schlüsse über eine Lebensdauer von Klonen gezogen werden kann.

In den USA werden seit einiger Zeit Haustiere geklont. Besitzer entscheiden sich zu diesem Schritt wohl vor allem auf Grund einer emotionalen Bindung zu ihrem Vierbeiner. Kann man im Klon tatsächlich ein Tier mit ähnlichen Wesensmerkmalen erwarten?

Die beiden Klon-Hunde wurden 2008 in Südkorea aus den Zellen der bereits 2002 verstorbenen Hündin Missi geschaffen.

(Foto: picture-alliance/ dpa)

Bislang gibt es dazu noch keine wirklich systematischen Untersuchungen. Meine Vermutung ist, dass sich das geklonte Tier durchaus stark vom "Original" unterscheiden kann. Ich denke, dass viele der "Auftraggeber" mit dem Ergebnis unzufrieden sind. Im Allgemeinen halte ich das Klonen von Haustieren für baren Unsinn. Da besteht kein vernünftiger Grund für den Einsatz des Klonens.

Die EU hält die Lebensmittelprodukte geklonter Tiere für gesundheitlich unbedenklich, verbietet sie jedoch trotzdem. Warum?

Ich glaube, diese Entscheidung beruht auf einem gesellschaftlichen Konsens. Forscher würden für das Klonen von Tieren zur Nahrungsmittelherstellung auch keine Genehmigung erhalten. In der Tat gibt es keine Hinweise darauf, dass vom Fleisch geklonter Tiere ein Gefährdungspotential ausgehen könnte. Produkte ihrer natürlichen Nachkommen dürfen übrigens EU-weit verkauft werden.

Warum kennzeichnet man die Produkte von Klontieren nicht einfach?

Man kann durch Analysen keine Unterschiede zwischen geklonten und "normalen" Tieren nachweisen - es gibt keine Biomarker. Eine Kennzeichnung kann nur eine freiwillige Maßnahme sein – sie vorzuschreiben ist sinnlos, da man die Einhaltung nicht prüfen könnte.

Einige Forscher wollen Tiere klonen, um die Artenvielfalt zu erhalten. China plant die Reproduktion des bedrohten Riesenpandas, andere Forscher wollen den seit langem ausgestorbenen tasmanischen Tiger zum Leben erwecken. Werden wir irgendwann wieder ein Mammut in freier Wildbahn sehen?

Ansätze dazu gab es ja bereits. Diese wurden auch im "Discovery Channel" angepriesen. Ich stehe dem sehr skeptisch gegenüber – solche Tiere wären vor allem Anschauungsobjekte. Eine ernsthafte Wiederbelebung sehe ich darin keinesfalls. Einige Tiere starben zudem auch aus völlig natürlichen Gründen aus. Zum Beispiel kamen sie nicht mit neuen und für sie ungünstigen Umweltbedingungen zurecht. Durch das Klonen ist dieses Problem ja nicht gelöst.

Wo befindet sich Deutschland im internationalen Vergleich hinsichtlich des Klonens?

Im Bereich der Nutzung von geklonten Tieren in der biomedizinischen Forschung mischen deutsche Forscher bereits ganz vorne mit. Beispielsweise arbeitet derzeit an den Standorten München und Hannover eine international sehr angesehene Forschergruppe am Thema Xenotransplantation und wird dabei durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert. In dieser Forschergruppe wird versucht, durch Klonen Schweine mit genetischen Modifikationen zu generieren, damit deren Gewebe nicht vom menschlichen Immunsystem abgestoßen werden. Der Vorteil des Klonens ist hier, dass wir die erforderlichen genetischen Modifikationen in der Zellkultur machen können. Durch Klonen aus Zellen mit der gewünschten Modifikation werden dann die entsprechenden Tiere generiert. Für dieses Verfahren benötigt man weit weniger Tiere als bei anderen Methoden des Gentransfers. Ganz allgemein können Forscher auf diese Weise Krankheitsmechanismen, die beim Menschen eine Rolle spielen, molekülgetreu im Tier nachahmen. Die generierten Tiermodelle stellen ein klares "Refinement" (Verfeinerung) der tierexperimentellen Forschung dar.

Entsteht der deutschen Forschung ein Nachteil durch das Verbot des therapeutischen Klonens von Embryonen zur Stammzellgewinnung?

Im Grunde ist das kein wirkliches Thema mehr. Es gibt effektivere Alternativen, die zudem ethisch wesentlich unbedenklicher sind. Beispielsweise wurde erst kürzlich eine Methode gefunden, aus Haut-Blutzellen herzustellen – ohne dafür Stammzellen zu benötigen.

Rechnen Sie in naher Zukunft mit reproduzierten Menschen?

Weltweit gibt es viele Labors, welche die Technik im Prinzip beherrschen würden.Dadurch, dass therapeutisches Klonen jedoch kein wirkliches Thema mehr ist, glaube ich, dass sich auch die Wahrscheinlichkeit des reproduktiven Klonens verringert hat. Völlig ausschließen kann man es allerdings nicht.

Mit Eckhard Wolf sprach Michael Kreußlein

Quelle: ntv.de