Zum Tag der Ozeane Meeresmythen: Wer so denkt, irrt

08.06.2013, 12:53 Uhr

Der Mensch braucht das Meer. Doch Nutzung muss mit Schutz einhergehen.

(Foto: REUTERS)

Der Mensch hat die Meere dieser Welt verändert – sei es durch Schifffahrt, Abfälle oder Fischfang. Dass es um die Ozeane nicht allzu gut steht, ist bekannt. Doch selbst wer viel über das größte Ökosystem der Erde weiß, sitzt vielleicht dem einen oder anderen Mythos auf. Was etwa ist besser erforscht: Meer oder Mond?

Mythos 1: Alle drei Ozeane haben das gleiche Alter.

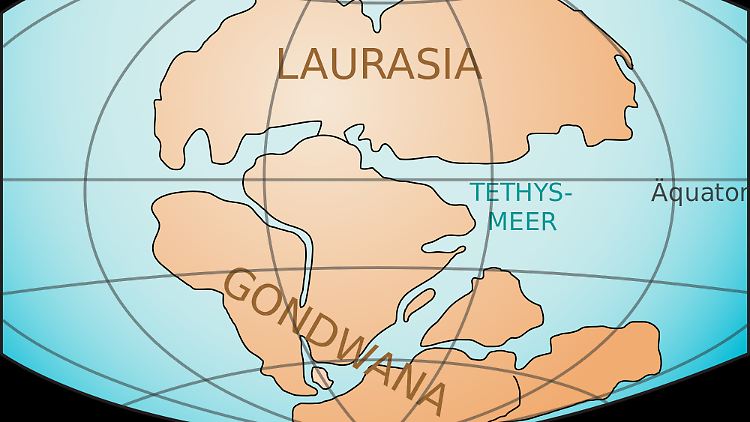

Spricht man von den drei Ozeanen, meint man Pazifik, Atlantik und Indik. Der Pazifische Ozean ist das älteste Weltmeer, die anderen beiden bildeten sich erst mit der Verteilung der Landmassen über den Globus. So gab es den Atlantik nicht, als die Kontinente noch dicht beieinander lagen und das heutige Spanien an das kanadische Neufundland grenzte. Erst als vor etwa 200 Millionen Jahre n der Erdteil Laurasia auseinanderbrach, war damit der Atlantische Ozean geboren. Er ist das einzige Weltmeer, das sich auch heute noch ausdehnt: Jedes Jahr wird der Atlantik einige Zentimeter breiter. Der Pazifische Ozean dagegen schrumpft.

Das jüngste Weltmeer ist der Indische Ozean. Er entstand bei der Spaltung von Gondwana. Teile der Antarktis, Indien und Australien verschoben sich dabei über Jahrmillionen hinweg in den Osten. Damit schlossen sie den Indischen Ozean von nördlichen Gewässern ab.

Mythos 2: Es entstehen keine neuen Ozeane.

Zwischen Afrika und Vorderasien, am Afar-Dreieck im Roten Meer, reißt ein Graben auf. Er öffnet sich mit einer Geschwindigkeit von zwei Zentimetern im Jahr. Forscher beobachten dort die Geburt eines neuen Ozeans, denn es herrschen die gleichen Bedingungen wie vor 200 Millionen Jahren bei der Entstehung des Atlantiks. Bis sich auch am Afar-Dreieck ein Ozeanbecken gebildet hat, werden noch Millionen Jahre vergehen. Doch der Anfang ist gemacht.

Mythos 3: Über die Weltmeere wissen wir mehr als über den Mond.

Die Ozeane nehmen eine riesige Fläche auf der Erde ein, sie bedecken gut zwei Drittel des Planeten. Noch dazu sind sie sehr tief: im Durchschnitt 4000 Meter. Die Meere bilden damit das größte Ökosystem auf der Erde, die biologische Vielfalt ist enorm. Rund 230.000 Arten kennt man in den Ozeanen. Doch was sich weit unten im Meer abspielt, ist größtenteils noch immer ein Mysterium. Die Tiefen der Ozeane sind so wenig erforscht, dass wir über die Mondoberfläche mehr wissen. Die Lebensbedingungen dort unten scheinen feindlich; der Lebensraum ist von Dunkelheit, Kälte und hohem Druck geprägt. Und dennoch ist die Tiefsee voller Leben. Immer wieder stoßen Forscher dort auf bisher unbekannte Tiere. Tausende Arten warten noch auf ihre Entdeckung.

Mythos 4: Die Tiefsee ist außer Reichweite, sie bleibt vom Menschen unberührt.

Auch die Tiefsee ist vom Menschen bedroht. Mineralstoffe und Bodenschätze machen sie attraktiv, die Ressourcen der Tiefsee sind begehrt. Um sie abzubauen, müssten unter anderem Planierraupen und riesige Bohrmaschinen zum Einsatz kommen. Der Boden würde zerstört werden, die beim Abbau entstehende Trübungswolke würde viele Organismen zudecken. Außerdem würde der Entzug von Mineralien durch den Menschen das biologische Gleichgewicht stören. Noch hat der Meeresbergbau nicht begonnen, doch mehrere Staaten haben sich bereits Areale gesichert, darunter auch Deutschland. Das "17. Bundesland" auf dem Boden des Pazifiks ist so groß wie Bayern. Seine Besonderheit: Manganknollen. Im Jahr 2021 darf Deutschland den Abbau des wertvollen Rohstoffs beantragen.

Doch schon jetzt wird andernorts der Meeresboden umgepflügt – durch Fischerei. Bis zu 2000 Meter tief reichen die Schleppnetze. Sie hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Korallen, Muscheln und Schwämme werden niedergewalzt. Eine Regeneration der Organismen dauert – wenn sie überhaupt stattfindet – mehrere hundert bis tausend Jahre. Verzichtet man darauf, großflächige Schutzgebiete einzurichten, wird der Mensch den Lebensraum Tiefsee womöglich zerstören, bevor er ihn kennengelernt hat.

Mythos 5: Unter Wasser ist es herrlich still.

Schiffe verursachen Lärm. Die Pfähle von Offshore-Windanlagen werden mit riesigen Hämmern in den Boden gerammt. Die Folge: Lärm. Die Sonarsysteme, mit denen das Militär andere Schiffe oder auch Minen ortet, werden immer leistungsstärker. Das hat eine Begleiterscheinung: Lärm. Und auch die Suche nach Erdgas- und Erdölquellen im Ozean geht nicht lautlos vonstatten.

Für Meeresbewohner wie Delfine und Wale ist der zunehmende Krach unter Wasser ein manchmal sogar todbringendes Problem. Es kann zu Gehörschäden kommen, und das ist fatal, denn die Tiere sind auf akustische Wahrnehmungen angewiesen. Mithilfe von Schall suchen sie Nahrung, orientieren sie sich und verständigen sich. Lärm führt dazu, dass Wale stranden.

Sie sind nicht die Einzigen, die unter dem Krach in den Ozeanen leiden. Fische unter Lärmeinfluss fressen schädliche oder ungenießbare Dinge und bei Strandkrabben, die dem Schraubengeräusch vorbeifahrender Schiffe ausgesetzt waren, konnten Forscher jüngst deutliche Stresssymptome nachweisen.

Mythos 6: Kohlendioxid verändert das Klima, auf die Meere aber hat es keinen Einfluss.

Der Klimawandel führt zu einer Überhitzung der Meere und die wiederum zur gefährlichen Korallenbleiche. Die Versauerung der Meere, ebenfalls durch CO2 ausgelöst, stellt eine weitere Gefahr für die Korallen dar.

(Foto: picture alliance / dpa)

Hätten wir die Ozeane nicht, wäre die Kohlendioxidkonzentration in der Luft sehr viel höher und es wäre um einiges wärmer. Mehr als ein Viertel der Treibhausgase, die der Mensch durch Schornsteine und Auspuffrohre in die Atmosphäre pustet, werden der Luft durch die Meere entzogen. Gut für uns, in diesem Übermaß allerdings schlecht für die Ozeane: Ihre Chemie verändert sich; sie versauern. Aus Kohlendioxid wird im Wasser Kohlensäure. Der pH-Wert der Weltmeere sinkt.

Vor allem Organismen mit Kalkschalen oder Skeletten (etwa Muscheln und Korallen) werden, so nehmen Forscher an, unter diesem Vorgang leiden. Ab einem bestimmten pH-Wert fehlt nicht nur der Baustoff für die Kalkbildung, sondern die Kalkschalen beginnen, sich aufzulösen. Darin gespeichertes Kohlendioxid wi rd wieder frei, die Kohlenstoff-Speicherkapazität der Meere sinkt. Das wiederum wirkt sich auf den Kohlendioxid-Gehalt in der Atmosphäre aus. Und natürlich hat es auch Folgen für die Nahrungskette, wenn einzelne Glieder durch die Versauerung ausfallen.

Unter Wissenschaftlern gilt die Ozeanversauerung als böser Zwilling der Klimaerwärmung.

Mythos 7: Gegen die Verschmutzung der Meere kann man als Einzelperson wenig tun.

20 Prozent des Mülls im Meer kommt von Schiffen, 80 Prozent stammen vom Festland. Mehr als 6,4 Millionen Tonnen Plastikabfälle landen Jahr für Jahr in den Meeren. In allen Ozeanen sammeln sich in riesigen Strudeln kleinste Plastikteile, die Überreste von Flaschen und Verpackungen. Allein in den nordpazifischen Strudeln zirkulieren inzwischen geschätzte 100 Millionen Tonnen Kunststoffmüll. Noch dreißig Meter unter der Wasseroberfläche si nd die Partikel zu finden. Fische und Vögel verwechseln sie mit Nahrung. So gelangt das Plastik – oft genug schadstoffbelastet – in die Nahrungskette und letztlich auch auf unsere Teller.

Dagegen kann jeder etwas tun: Plastikmüll sollte vermieden oder aber recycelt werden; grundsätzlich ist es besser, auf Mehrwegflaschen und -verpackungen zu setzen. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) hat den International Coastal Cleanup Day ins Leben gerufen: Jedes Jahr an einem Samstag im September befreien Freiwillige die Strände von Abfällen – übrigens auch an Nord- und Ostsee.

Mythos 8: Angesichts der Überfischung ist der Mensch auf der sicheren Seite, wenn er Fisch aus Aquakultur kauft.

Damit Aquakultur tatsächlich der Überfischung entgegenwirkt, müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. So sollte sich zum Beispiel der gezüchtete Fisch vegetarisch ernähren. Fleischfressende Fische in Aquakultur, wie Forellen oder Lachs, entlasten die Meere nicht grundsätzlich, denn sie werden oft mit Fischmehl gefüttert – und das wiederum wird aus wild lebenden Fischen hergestellt.

Ein weiterer Punkt: Die Aquakultur sollte keine Verbindung zum Meer haben, sondern von angrenzenden Ökosystemen abgetrennt sein. Sonst besteht durch die Ausscheidungen der Fische und durch nicht verwertete Nahrung die Gefahr, dass das umgebende Wasser überdüngt wird. Auch sind Zuchtfische krankheitsanfälliger, sie werden mit Antibiotika und anderen Mitteln behandelt. Die Medikamente belasten letztlich den Lebensraum der Tiere. Negative Folgen der Aquakultur sind unter anderem im Mekong-Delta zu beobachten: Durch die Garnelenzucht im großen Stil sind dort innerhalb von 40 Jahren 70 Prozent der Mangrovenbestände verloren gegangen.

Der 8. Juni ist der Tag des Meeres. Er soll, so beschlossen es die Vereinten Nationen, auf die große Bedeutung der Ozeane für den Menschen aufmerksam machen – in diesem Jahr zum fünften Mal. Die Meere tragen entscheidend zur Stabilisierung des Weltklimas bei. Sie verschaffen dem Menschen Nahrung. Und sie bilden den größten Lebensraum auf der Erde. Der muss intakt bleiben, zum Wohle aller. Bisher sind nur 1,5 Prozent der Ozeane geschützt.

Quelle: ntv.de