"Viele schaffen es allein" So kommt man von der Zigarette los

31.05.2011, 14:35 Uhr

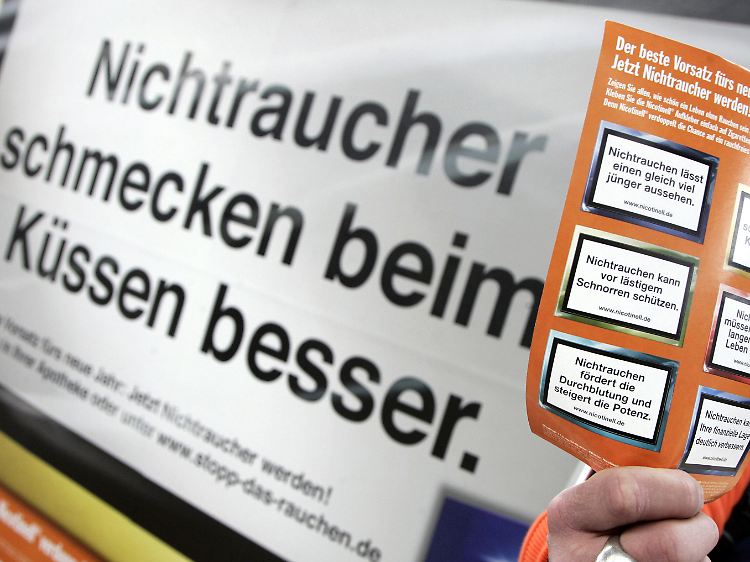

Ungewohntes Erlebnis: Entspannung ohne Zigarette. Für viele gehört Rauchen zur Pause dazu. Aber die lässt sich auch ohne Nikotin genießen.

(Foto: picture-alliance/ dpa)

Rauchen gilt als starker Kommunikator, es ist an Rituale gebunden und kann in Stresssituationen zu konzentrierter Ruhe führen. Doch risikoarmes Rauchen gibt es nicht. Schon drei bis sechs Zigaretten täglich schaden der Gesundheit und verkürzen die Lebenserwartung. Gerhard Bühringer, Leiter der Raucherambulanz in Dresden, erklärt im Gespräch mit n-tv.de, warum es so schwer ist, das Rauchen zu beenden, gibt Tipps, wie es leichter gelingt, und sagt, in welchen Fällen Nikotinpflaster sinnvoll sein können. Den meisten Rauchern, so Bühringer, gelingt die Entwöhnung ohne professionelle Hilfe.

n-tv.de: Alle Raucher sind psychisch von Nikotin abhängig, aber nur bei 20 bis 40 Prozent von ihnen besteht zusätzlich eine körperliche Abhängigkeit von dem Suchtstoff. Macht es für den Raucher selbst einen Unterschied, ob er auch körperlich abhängig ist oder nicht?

Gerhard Bühringer: Nein, für den Raucher ist das fast egal. Eine gesundheitliche Gefährdung durch das Rauchen besteht so oder so. Bei der Entwöhnung aber spielt es eine gewisse Rolle.

Woran erkennen Raucher körperliche Abhängigkeit?

Die äußert sich in Entzugserscheinungen, die auftreten, wenn der Raucher mal auf die Zigarette verzichten muss. Wenn man anfängt zu rauchen, äußert sie sich in der "Toleranz". Das ist der Begriff dafür, dass Sie immer mehr rauchen müssen, um die körperliche Wirkung zu erreichen. Aber das pegelt sich irgendwann ein. Niemand raucht über 30 Jahre hinweg immer mehr Zigaretten. Da müsste er bei Hunderten am Tag ankommen.

Was gehört zur angestrebten körperlichen Wirkung des Nikotins?

Was Rauchen so riskant macht, ist, dass es aufputscht und gleichzeitig Ruhe in stressige Arbeit bringt. Man kann länger durcharbeiten, konzentriert arbeiten und dabei eine gewisse Ruhe bewahren. Man wird nicht hektisch wie bei Kokain oder Aufputschmitteln. Das Rauchen gibt eine konzentrierte Ruhe. Nachtarbeiter oder auch Menschen, die ein Produkt auf einen bestimmten Zeitpunkt hin erstellen müssen, sind deswegen höher gefährdet.

Kommen wir nochmal zu den Entzugserscheinungen …

So traurig das auch sein mag: Schokolade ist kein geeigneter Zigaretten-Ersatz.

(Foto: picture-alliance/ dpa)

Entzug heißt: Der Körper baut die Substanz ganz schnell ins Gehirn ein. So wie andere Stoffe, die er braucht, Botenstoffe zum Beispiel. Wenn die Substanz fehlt, entsteht eine Stoffwechselstörung. Dann kommt es zu Unruhe, Schmerzen, Schwitzen … Das ist bei jedem Menschen ein wenig anders, aber es sind unangenehme körperliche Empfindungen. Beim Rauchen verschwinden die Entzugserscheinungen sofort. Dadurch, dass das Nikotin inhaliert wird, geht es sehr schnell in die Blutbahn und sehr schnell ins Gehirn. Das ist ein Teil des Problems: Die Belohnung kommt sofort. Deswegen ist es so schwer, das Rauchen zu beenden.

Ist das Teil der psychischen Abhängigkeit?

Fast alle Raucher rauchen täglich, und dann meist 5 bis 20 oder 30 Zigaretten. Damit ist es eindeutig gesundheitsgefährdend. Das psychische Problem dabei ist, dass sich Automatismen entwickeln: Da gibt es dann – individuell unterschiedlich – die Zigarette nach dem Aufstehen, die Zigarette nach dem Frühstück, nach dem Mittagessen, in der Cafeteria mit der Kollegin, sie bietet Feuer an, ich nehme, oder umgekehrt. Rauchen ist auch ein starker Kommunikator. Sie haben immer eine Möglichkeit, durch das Fragen nach Feuer Kontakt zu knüpfen. Aber das wichtigste ist, dass das Rauchen an Rituale gebunden wird, an Tagesereignisse, an Personen etc. Sie rauchen über den Tag vollautomatisch, das geht ohne Nachdenken. Das wird zu einer Routine.

Unter welchen Umständen kann es einem Raucher gelingen, sich das Rauchen ohne professionelle Hilfe abzugewöhnen?

Viele Menschen schaffen es völlig allein. Dafür gibt es ein paar Regeln.

Erstmal: Sofort aufhören! Nicht allmählich reduzieren. Konsequent aufzuhören ist viel einfacher als immer wieder einmal "nein" zu sagen. Denn die Alltagssituationen, in denen Sie früher immer geraucht haben, gibt es ja immer noch.

Als nächstes: Allen Leuten mitteilen, dass Sie mit dem Rauchen aufhören wollen. Denn wenn man es dann nicht schafft, wird es peinlich. Dass man vorhat, mit dem Rauchen aufzuhören, sollte ein öffentlich geäußertes Commitment sein. Und man sollte die Leute bitten, einem keine Zigarette mehr anzubieten.

Dann sollte man sich überlegen, welche Alternativen zur Zigarette man hat, wenn die Gier und das Verlangen kommen. Manche kauen dann Kaugummi - das wird dann genauso ein Automatismus. Andere entspannen sich, die haben also entsprechende Übungen gelernt. Manche fangen an zu laufen. Was sich nicht empfiehlt, ist futtern. Frauen werden häufig rückfällig, weil sie zur Gewichtskontrolle rauchen. Da treiben sie den Teufel natürlich mit dem Beelzebub aus. Frauen müssen daher zusätzlich auf ihr Essen achten: viele kleine Mahlzeiten zu sich nehmen, Schokoladenvorräte entfernen.

Vor dem Aufhören sollte man sich eine Woche lang eine Strichliste gemacht haben, die zeigt, wann man wie viel raucht. Man sollte also wissen: "Meine Zigarette ist die nach dem Frühstück. Wenn ich die nicht kriege, bin ich ungenießbar." Was sind die größten Versuchungssituationen? In diesen muss man dann besonders aufpassen. Das bedeutet, die Automatismen zu unterbrechen.

Alle Zigarettenvorräte müssen aus der Umgebung entfernt werden. All diese Regeln sind auch Teil einer professionellen Therapie.

Wie viel kostet eine professionelle Therapie?

Das Wirkungsvollste sind verhaltenstherapeutische Gruppenprogramme. Die bezahlen die Krankenkassen als Präventionsleistung, weil die Entwöhnung Herzinfarkten und anderen Krankheiten vorbeugt. Teilnehmer zahlen je nach Krankenkasse höchstens zwischen 60 und 100 Euro. Die Krankenkassen haben eine Liste akzeptierter Gruppentherapeuten, die verhaltenstherapeutische Programme durchführen. Ziel ist dann, die Automatismen durch Umlernen zu unterbrechen.

Was ist von Medikamenten zu halten, wie etwa Nikotinpflastern oder nikotinhaltigen Kaugummis?

Manchen Menschen gelingt es nicht, mit dem Rauchen aufzuhören, weil sie gleichzeitig die körperliche Abhängigkeit und die Automatismen überwinden müssen. Dann kann man Nikotin geben, das heißt, die Patienten bleiben körperlich abhängig, aber man unterbricht die Automatismen, denn sie müssen das Nikotin nicht mehr so nehmen wie früher – in Form einer Zigarette. Im zweiten Schritt kommt dann der Entzug vom Nikotin. Diese Medikamente bietet man nicht allen Patienten an, sondern denen, die schwer körperlich abhängig sind und immer wieder rückfällig werden.

Prof. Dr. Gerhard Bühringer leitet die Dresdner Raucherambulanz. Er ist Suchtforscher in der Klinischen Psychologie und Psychotherapie der Technischen Universität Dresden.

Dann gibt es noch einen anderen Medikamententyp, der allerdings umstritten ist: Das sind Medikamente, die das Verlangen wegnehmen. Die haben viele Nebenwirkungen und werden nur unter ärztlicher Kontrolle vergeben. Damit muss man vorsichtig sein.

Können sich Menschen, denen es tatsächlich gelingt, mit dem Rauchen aufzuhören und die nicht rückfällig werden, besonders gut disziplinieren?

Selbstvertrauen ("Ich traue mir das zu"), Einschätzung der eigenen Kompetenz ("Ich weiß, wie's geht") und soziale Unterstützung spielen eine wichtige Rolle. Außerdem die Einsicht, dass das Rauchen negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Denn es gibt keinen risikoarmen Nikotinkonsum. Schon drei bis sechs Zigaretten täglich schaden der Gesundheit und verkürzen die Lebenserwartung.

Würden Sie die Raucherambulanz jedem empfehlen, der von der Zigarette loskommen will?

Jeder sollte erstmal selbst probieren, mit dem Rauchen aufzuhören. Vielleicht schafft er es ja allein. Wenn er aber sieht, dass er rückfällig wird oder schon nach einem Tag merkt, dass er es nicht schafft, dann raten wir zum Besuch der Raucherambulanz. Die Gefahr ist, dass der Zyklus "Aufhören – Rückfall – Aufhören – Rückfall" entmutigt, und dann kommt mit dem Gedanken "Ich krieg's eh nicht hin" schnell die Resignation. Deswegen sollte man es ein- bis zweimal selbst probieren, und dann – wenn man es nicht schafft – zur Hilfe greifen.

Mit Gerhard Bühringer sprach Andrea Schorsch.

Quelle: ntv.de