Esperanto wird 125 Jahre alt Weltsprache für wenige

27.07.2012, 09:00 Uhr

Viele Wörter kommen uns bekannt vor: Das Esperanto hat sich hauptsächlich bei europäischen Sprachen bedient.

(Foto: picture-alliance/ dpa)

Vor 125 Jahren stellt ein polnischer Arzt eine neue Sprache vor. Er nennt sich "Dr. Esperanto", der hoffende Doktor. Aus dem Traum einer Weltsprache ist eine Bewegung für Kulturinteressierte, Sprachenfreaks und Globetrotter geworden.

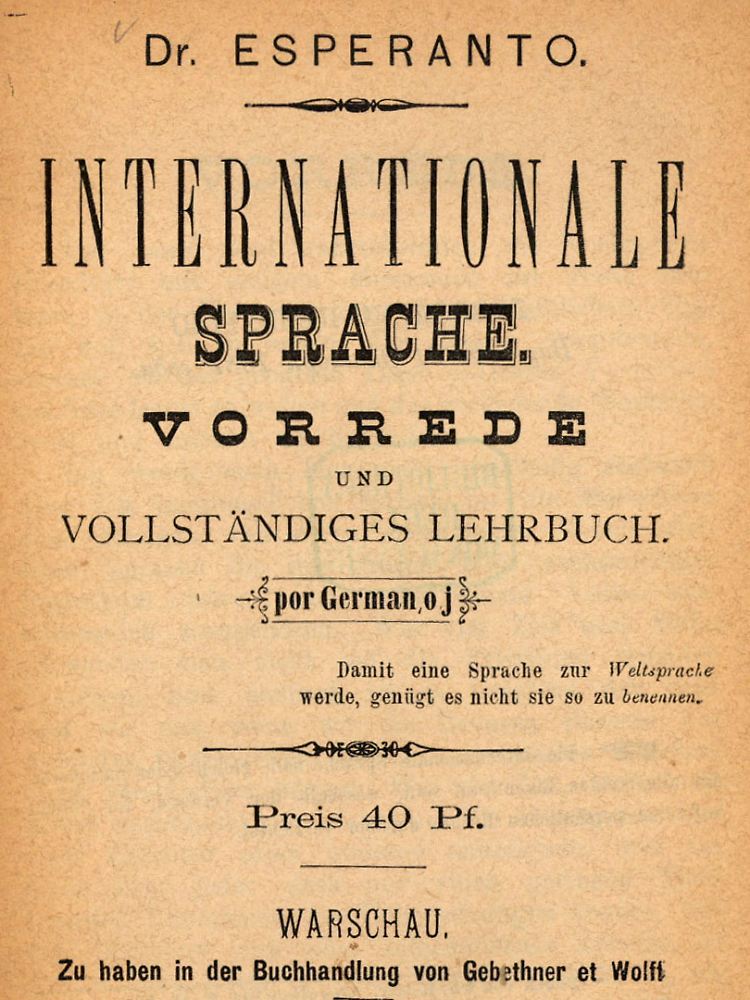

Als der polnische Arzt Ludwik Lejzer Zamenhof am 26. Juli 1887 das erste Lehrbuch für die "lingvo internacia" herausgibt, ist das das Ergebnis von mehrjähriger Tüftelei. Der damals 28-Jährige hat an Struktur und Wortschatz einer Kunstsprache gefeilt, die Verständigungsprobleme zwischen den Menschen beheben und Unterschiede der Herkunft neutralisieren soll.

Das erste Esperanto-Lehrbuch in deutscher Sprache - herausgegeben von Ludwik Zamenhof.

(Foto: picture alliance / dpa)

Auf diese Weise, so hofft Zamenhof, würden die Menschen auf einer neutralen Ebene miteinander sprechen können und zu mehr gegenseitigem Verständnis kommen. Als "Hoffender" bezeichnet er sich deshalb selbst und gibt sich das Pseudonym "Doktor Esperanto". Der Begriff steht bald nicht mehr nur für ihren Schöpfer, sondern für die Sprache selbst.

Esperanto sollte die einzige Welthilfssprache bleiben, die sich bis heute behaupten konnte. Zu Lebzeiten Zamenhofs ist das noch nicht klar. Neben seinem Entwurf existieren Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts ein knappes Dutzend weitere. Das Zeitalter des Imperialismus und immer intensiver werdende Kontakte zwischen Europa und anderen Teilen der Welt bringen einige Gelehrte dazu, sich Plansprachen auszudenken. Bereits acht Jahre vor Zamenhof etwa hat der badische Pfarrer Schleyer "Volapük" veröffentlicht. Es erweist sich aber im Gegensatz zu Esperanto als schwierig zu sprechen.

Zamenhofs "Unglück der Sprachenvielfalt"

Bis heute erachten Esperantisten die heutige Weltsprache Englisch als ungeeignet, weil ihre Ausbreitung auf Eroberung und politisch-ökonomischer Überlegenheit einiger Staaten beruht. In der Zeit, in der Esperanto entsteht, ist noch nicht ausgemacht, dass Englisch es zur Weltsprache schaffen wird. Viele Völker verbinden mit dieser Aussicht die Sorge, dass die weitere Ausbreitung des Englischen der schon damals mächtigen angelsächsischen Welt noch mehr Macht geben wird.

Ludwik Zamenhof auf einem undatierten Lichtbild. Sein ausdrücklicher Wunsch war es, dass die Sprache von ihren Sprechern weiterentwickelt wird.

Für Ludwik Zamenhof liegt in den 1880er Jahren das Bedürfnis nach einer neutralen Zweitsprache jedoch gar nicht so sehr in der Ferne bei fremden Völkern oder in dem Wunsch, eine Alternative zum Englischen zu schaffen, sondern vor der Haustür: In seiner polnischen Heimatstadt Bialystok leben Polen, Russen und Deutsche nebeneinander her, ohne miteinander Kontakt zu pflegen. Hinzu kommt eine große Gemeinde jüdischen Glaubens, die ebenfalls unter sich bleibt. Zwischen den Völkern der Stadt herrschte damals im besten Falle Ignoranz, im schlechtesten offene Feindschaft.

An einen Freund schreibt Zamenhof 1896 über seine Motive, die Lingvo Internacia zu schaffen:

"Ein empfindsamer Charakter fühlt in einer solchen Stadt mehr als irgendwo sonst das schwere Unglück der Sprachenvielfalt und wird bei jedem Schritt aufs neue davon überzeugt, dass die Verschiedenheit der Sprachen als einziger oder doch zumindest hauptsächlicher Grund für die Spaltung der menschlichen Familie in feindliche Teile angesehen werden muss."

Zamenhof baut Esperanto aus Vokabeln aus romanischen und germanischen Sprachen, dem Russischen und Polnischen sowie Lehnwörtern aus Latein und Griechisch. Was er vorlegt, ist eine Grundstruktur und ein Basiswortschatz. Die Grammatik funktioniert nach festen Schemata und ohne Unregelmäßigkeiten. Zeitlebens legt er Wert darauf, dass alle Esperanto-Sprecher die Sprache mitgestalten und sie auf natürliche Weise wachsen lassen.

Weltweit vernetzt

- "Zwischen Utopie und Wirklichkeit - Konstruierte Sprachen für die globalisierte Welt" heißt eine virtuelle Ausstellung der Bayerischen Staatsbibliothek. Sie ist unter bsb-muenchen.de/Virtuelle-Ausstellung-Konstruierte-Sprachen.3570.0.html zu besichtigen.

- Die Ausstellung ist außerdem noch bis zum 9. September 2012 in realiter in München zu sehen.

- Beim Deutschen Esperanto-Bund (esperanto.de/gea) und bei der Deutschen Esperanto-Jugend (esperanto.de/dej) sind viele Informationen abrufbar. Hier kann auch ein kostenloses Info-Paket bestellt werden.

Die Idee des Esperanto, die letztlich mit ihrem Ziel des Weltfriedens und der Völkerverständigung eine utopische geblieben ist, hat sich bis heute gehalten. Es gibt einen Esperanto-Weltverband mit jährlichen Kongressen und viele kleine nationale und lokale Verbände. Es gibt das Netzwerk "Pasaporta Servo", das ähnlich wie das Couchsurfing funktioniert. Radiostationen in aller Welt, unter anderem Radio Vatikan, haben Sendungen auf Esperanto. Es gibt Bibliotheken, Musikgruppen und Autoren, die nur auf Esperanto schreiben. Insbeondere Literatur aus Dritte-Welt-Ländern ist manchmal in Esperanto-Übersetzung zu finden, nicht aber in einer anderen gängigen Sprache.

Der Deutsche Esperanto-Bund (DEB) geht von 3000 Sprechern allein in Deutschland aus. Weltweit sollen es nach Angaben des DEB zwischen 500.000 und zehn Millionen sein – realistisch ist vermutlich eine Zahl am unteren Ende dieser riesigen Skala.

Ein Hip-Hop-Album bringt Esperanto zurück

Wer heute zwischen 25 und 35 Jahre alt ist, dürfte im Jahr 1999 mit Esperanto erstmals in Verbindung gekommen sein. Damals brachte die Stuttgarter Hip-Hop-Gruppe Freundeskreis ein Album unter dem Titel "Esperanto" heraus. Im Intro heißt es:

Die Gruppe Freundeskreis im Jahr 2000. Ihr Album "Esperanto" machte auch Unwissende auf die Plansprache aufmerksam.

(Foto: ASSOCIATED PRESS)

Verdire, Esperanto estas la dua lingvo de simplaj homoj.

Sian strukturon ?i havas el diversaj lingvoj de E?ropo.

Pro sia simpla strukturo, ?i estas facile lernebla.

?i deziras progresigi la interkomprenon de popoloj

sur la nivelo de respekto kaj egalaj rajtoj.

Nicht viele werden die Passage verstanden haben, doch der Klang des Esperanto brannte sich in den Köpfen fest. Übersetzt heißen die Sätze:

Tatsächlich ist Esperanto die Zweitsprache einfacher Menschen

Seine Struktur hat es aus verschiedenen Sprachen Europas.

Wegen seiner einfachen Struktur ist es leicht erlernbar

Es möchte die Verständigung zwischen den Völkern auf der Ebene

des Respekts und gleicher Rechte voranbringen.

Felix Zesch, heute 28 Jahre alt und Mitglied im Vorstand des Deutschen Esperanto-Bundes, begann sich damals, als 15-Jähriger, für Esperanto zu interessieren. Nach einem E-Mail-Kurs mit Mentor über das Internet fuhr er zu seinem ersten Esperanto-Treffen. "Ich hatte Zweifel, ob es funktioniert", sagt Zesch. Doch dann sei er angetan gewesen "von den Leuten und der Stimmung". Für ihn funktioniert die Utopie des Esperanto zumindest im Kreise der Sprecher. "Man achtet nicht darauf, woher der andere kommt, man fängt einfach an, sich zu unterhalten." Die Frage nach der Herkunft diene höchstens noch dem Smalltalk, um einen Gesprächsanfang zu finden.

Auch Zesch hat an der Weiterentwicklung des Esperanto mitgewirkt. Er ist der Erfinder des neuen Wortes "mojosa", was die Entsprechung für "cool" im Sinne von "lässig" sein soll. Es setzt sich zusammen aus den Anfangsbuchstaben von "modern", "jun" und "stila" - die Abkürzung steht für "modernen jungen Stil" und umschreibt damit das Wort "cool".

Vorteil für Europäer, Amerikaner und Perser

Dass Esperanto mit seinen Wurzeln in den indogermanischen Sprachen eher den Lernenden Vorteile verschafft, die in Europa, Nord- oder Südamerika oder im persisch-indischen Sprachraum aufgewachsen sind, halten Esperantisten für einen akzeptablen Kompromiss.

Sogar der Papst verkündet seine Grußbotschaften bisweilen auf Esperanto. Hier verliest, wenige Monate vor seinem Tod, Papst Johannes Paul II. an Weihnachten 2004 Weihnachtsgrüße in 62 Sprachen.

(Foto: ASSOCIATED PRESS)

"Es ist nun einmal so, dass die indogermanische Sprachfamilie über die ganze Welt verbreitet ist. Auch wenn man die Gründe dafür natürlich nicht gutheißen muss", sagt Rudolf Fischer, der Vorsitzende des Deutschen Esperanto-Bundes (DEB). Trotzdem soll es zum Beispiel ausgerechnet in China und anderen südostasiatischen Staaten eine große Sprechergemeinschaft geben.

Fischer, Mathematiker und Sprachwissenschaftler, lernte Esperanto bereits vor 40 Jahren und erzog sogar seine drei Kinder zweisprachig. Im Gegensatz zu Englisch kämen Nicht-Muttersprachler mit Esperanto bedeutend weiter. "Das Englisch-Niveau der Deutschen ist eher schlecht", meint Fischer. Außerdem hebe man sich immer von den Muttersprachlern negativ ab, denn deren Niveau könne kaum jemand erreichen.

Esperanto auch bei Wikipedia

Chuck Smith könnte dem als US-Amerikaner und Muttersprachler gelassen entgegensehen. Schließlich sprechen fast überall auf der Welt Menschen seine Sprache. Doch genau das stört ihn. "Ich wollte nicht mehr den Vorteil haben, als US-Amerikaner überall Englisch sprechen zu können. Das empfand ich für die anderen als ungerecht." Im Februar 2001 begann der heute 33-Jährige deshalb, Esperanto zu lernen. Ein halbes Jahr später bereits programmierte er das Internetnachschlagewerk Wikipedia für Esperanto. Zum heutigen Tag sind dort 167.402 Einträge zu finden. Esperanto befindet sich mit der Anzahl der Einträge an 27. Stelle.

Smith lebt in Berlin und spricht inzwischen auch deutsch. Doch für seine Reisen hält er Esperanto für die beste Verkehrssprache. Über das Netzwerk Pasaporta Servo besucht er Sprecher auf der ganzen Welt. Seinen großen Wunsch drückt er dennoch auf Englisch aus: "I wish the world could speak Esperanto."

Unfreiwillig elitär

Dass Esperanto nicht die Weltsprache ist, die sie eigentlich werden sollte, scheint die wenigsten Sprecher zu stören. Gleichwohl ist man sich bewusst, dass die Sprachgemeinschaft in ihrer jetzigen Form auch etwas Exklusives hat. Die Mühe, sich Esperanto anzueignen, machen sich nur diejenigen, die über ausreichend Vorbildung und Zeit verfügen. Von selbst ergibt sich, dass es sich bei Esperantisten um Leute handelt, die sich für andere Kulturen interessieren und gerne reisen.

Nach der Erfahrung von Felix Zesch finden sich unter den Esperantisten neben Sprachwissenschaftlern besonders viele Mathematiker, die Gefallen am regelmäßigen, fast mathematisch anmutenden Sprachaufbau finden. Und noch eine Beobachtung hat Zesch gemacht: "Es gibt überdurchschnittlich viele Vegetarier unter den Esperanto-Sprechern." Woher das kommt, lässt sich nur vermuten – womöglich, weil sowohl der Entscheidung, Esperanto zu lernen als auch der, kein Fleisch mehr zu essen, eine kritische Reflexion über den Zustand der Welt vorausgeht.

Solange Esperanto es nicht zu einer wahren Weltsprache gebracht hat, darf der Kreis der Esperantisten ruhig auch etwas exklusiv bleiben, findet Rudolf Fischer. Was nicht heißt, dass nicht "so viele Leute wie möglich Esperanto kennenlernen sollen", betont der Dozent, der jedes Semester an der Uni Münster Studenten die Plansprache beibringt. "Esperanto ist immer noch die beste Lösung für eine Weltsprache."

Quelle: ntv.de