Zwei Gegenkulturen im Aufbruch DJs und Rapper, Phreaker und Hacker

09.06.2014, 09:18 Uhr

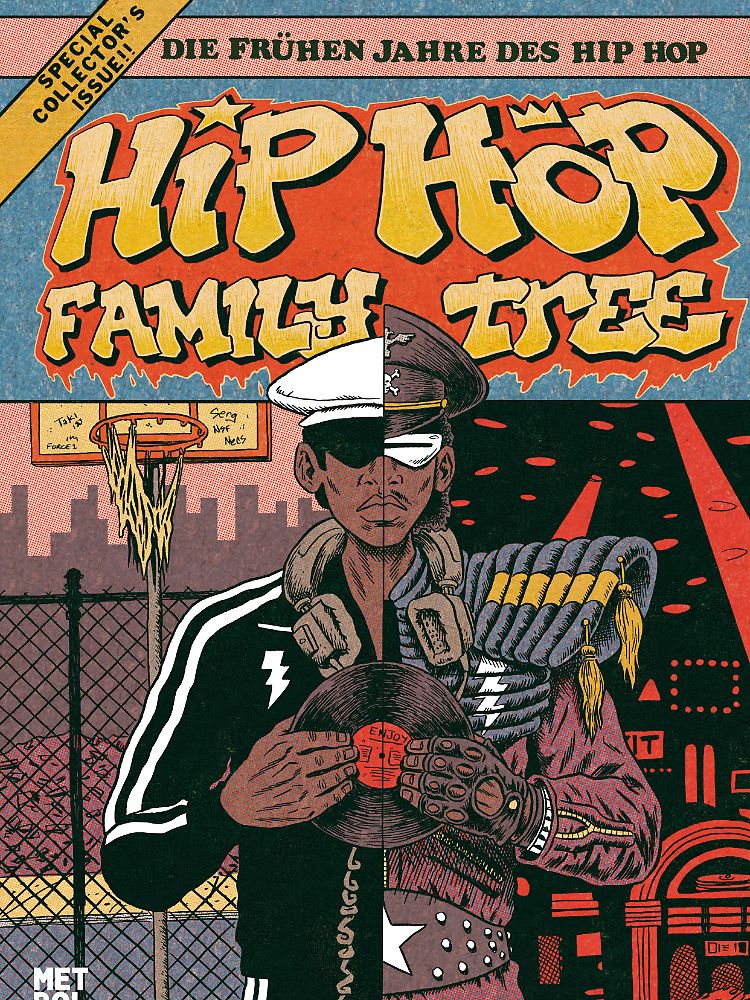

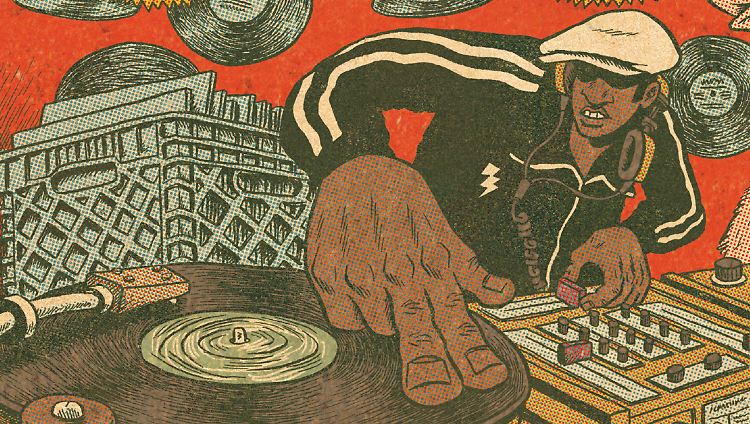

DJ Grandmaster Flash gehört zu den großen Stars der noch jungen Musikrichtung.

(Foto: Ed Piskor / 2014 Walde + Graf bei Metrolit)

Die einen herrschen über Turntables, die anderen über Tastaturen. Die einen mixen Platten, die anderen knacken Passwörter. Die ersten Hip-Hopper und Hacker haben eins gemeinsam: Sie wenden sich gegen das Establishment, wie Ed Piskor zeigt.

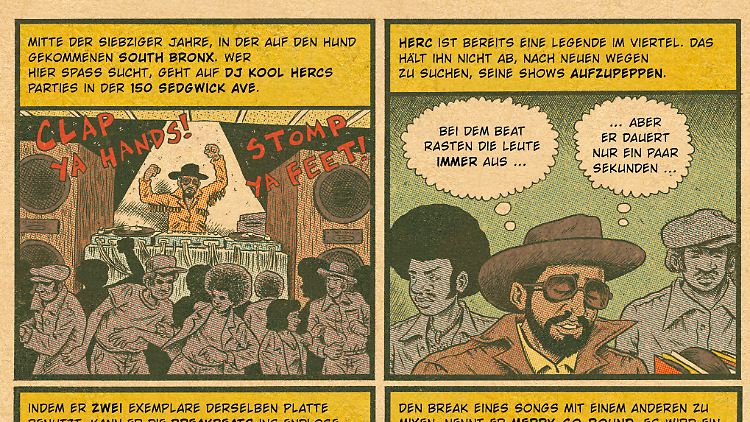

Vater des Hip-Hop: DJ Kool Herc kommt zuerst auf die Idee, Breaks zu verlängern, indem er sie auf zwei Plattentellern laufen lässt.

(Foto: Ed Piskor / 2014 Walde + Graf bei Metrolit)

Die 1970er-Jahre: Bombastrock und Disco, Drogen und Gewalt. Es ist ein Jahrzehnt des Abstiegs und der Krise. Dagegen formiert sich an vielen Fronten Protest. Zwei Gegenkulturen nehmen Mitte des Jahrzehnts ihren Anfang: Hip-Hop und Hacker. Beide haben noch heute großen gesellschaftlichen Einfluss und sind präsent wie nie.

Hip-Hop ist aus den Charts nicht mehr wegzudenken, es ist ein Millionengeschäft. Hacker und ihre Aktionen sind Stammgäste in den Nachrichten, permanent werden neue Bedrohungen entdeckt, erregen aber auch Fälle wie Bradley Manning und die NSA-Affäre großes öffentliches Interesse. Der US-amerikanische Zeichner Ed Piskor hat sich mit der Geburt beider Kulturen auseinandergesetzt und sowohl den Hip-Hoppern der ersten Stunde als auch den frühen Hackern Comics gewidmet, die nun gleichzeitig in Deutschland erscheinen.

DJs und Rapper

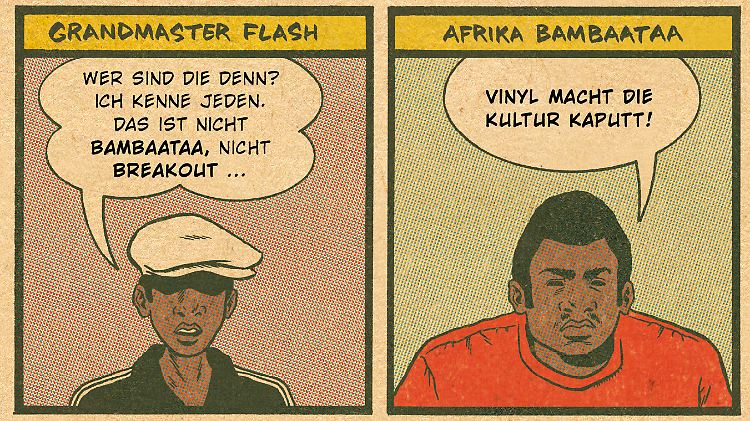

Irgendwann erscheint Hip-Hop auch auf Vinyl - viele Pioniere sind davon nicht begeistert.

(Foto: Ed Piskor / 2014 Walde + Graf bei Metrolit)

Das jüngere Werk ist "Hip Hop Family Tree" (Metrolit). Piskor beschreibt darin akribisch die Entstehung von DJing und Rap. Mitte der 70er-Jahre ist es zuerst DJ Kool Herc, der auf die Idee kommt, besonders tanzbare Breakbeats ins Endlose zu verlängern, indem er zwei identische Platten nebeneinander abspielt oder zwei verschiedene Breaks miteinander mixt. Der neue Sound schlägt beim tanzwütigen Publikum in der Bronx ein wie eine Bombe.

Schnell gibt es Nachahmer: Grandmaster Flash, Grandwizard Theodore (der Erfinder des Scratchings) und Afrika Bambaata verfeinern die Technik und blasen auf großen Soundanlagen den Fans die Ohren weg. Gemeinsam mit MCs, die zu den Breaks rappen, gründen die DJs Crews, die bei Wettbewerben gegeneinander antreten und versuchen, die Gegner mit den gewagtesten Reimen auszustechen.

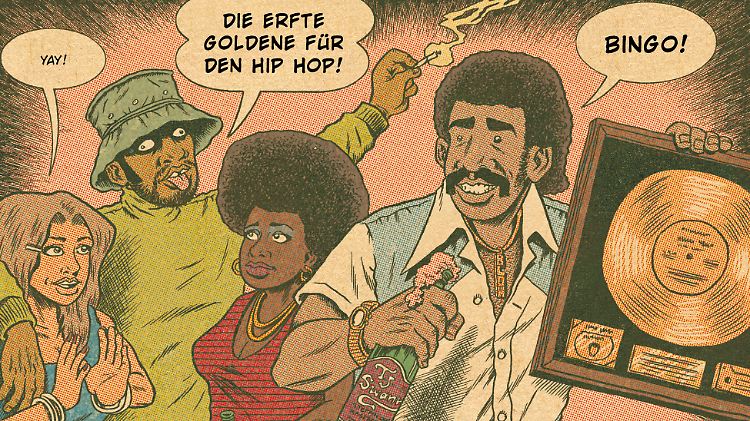

Kurtis Blow erhält für "The Breaks" die erste Goldene Schallplatte für einen Hip-Hop-Song.

(Foto: Ed Piskor / 2014 Walde + Graf bei Metrolit)

Hip-Hop erobert die Clubs, die Radiostationen und wird auf Vinyl gepresst. Erste Labels verdienen sich eine goldene Nase und mit "Rapper's Delight" der Sugarhill Gang erobert Hip-Hop schließlich die Charts. Der Siegeszug um die Welt - aber auch die Kommerzialisierung der Musik - ist nicht mehr aufzuhalten.

Ed Piskor setzt mit seinem Buch den ersten, überaus wilden Hip-Hop-Jahren ein beeindruckendes Denkmal. Er hat akribisch recherchiert, lässt kaum einen Namen, kaum eine Entwicklung aus. In schnellen Szenenfolgen - das Buch ist im Grunde eine Sammlung von Kurzgeschichten - begegnet man vielen Stars, aber auch vergessenen Künstlern. Dieses ausgiebige Namedropping erschwert allerdings die Lektüre. Wer nicht gerade ein eingefleischter Hip-Hop-Fan ist, wird von all den Rappern, die sich in den Crews die Klinke in die Hand geben, nahezu erschlagen.

Überzeugende Grafik

Schade ist auch, dass die prekäre soziale Lage der Jugendlichen, die wesentlichen Einfluss auf Entstehung und Inhalte des Hip-Hops hatte, nur stellenweise thematisiert wird. Der Film "Beat Street", der vor genau 30 Jahren in die Kinos kam, stellt diese soziale Ausgangssituation besser dar. Trotzdem ist "Hip Hop Family Tree" sehr unterhaltsam - etwa wegen der Hip-Hop-Texte, in denen es vor allem um Frauen und Angeberei geht. Übersetzer Stefan Pannor hat hier einen Mittelweg gewählt: Erklärtexte und Dialoge sind auf Deutsch, die meisten Rap-Texte auf Englisch - was stellenweise eine kuriose Mischung ergibt.

Während die Erzählung nicht vollends überzeugen kann, ist die grafische Umsetzung des Comics ein Ereignis. Piskors Stil lehnt sich bewusst an die Ästhetik der 70er-Jahre an und veredelt diese durch die leicht ausgeblichen wirkende Farbgebung. Die Figuren sind sehr liebevoll gestaltet, wobei Piskor ihnen auch einen leicht ironischen Touch verleiht, der die Macken der Hip-Hop-Stars aufgreift, vor allem aber die Vorreiter des Genres als das zeigt, was sie waren: keine Millionäre wie heutige Rapper, sondern wütende Jugendliche mit vielen Ideen im Kopf. Man darf gespannt sein, wie der Zeichner sein Werk fortführt - Band 1 endet 1981, der Folgeband ist für August 2014 auf Englisch angekündigt.

"Family Hip Hop Tree" bei Amazon bestellen.

Phreaker und Hacker

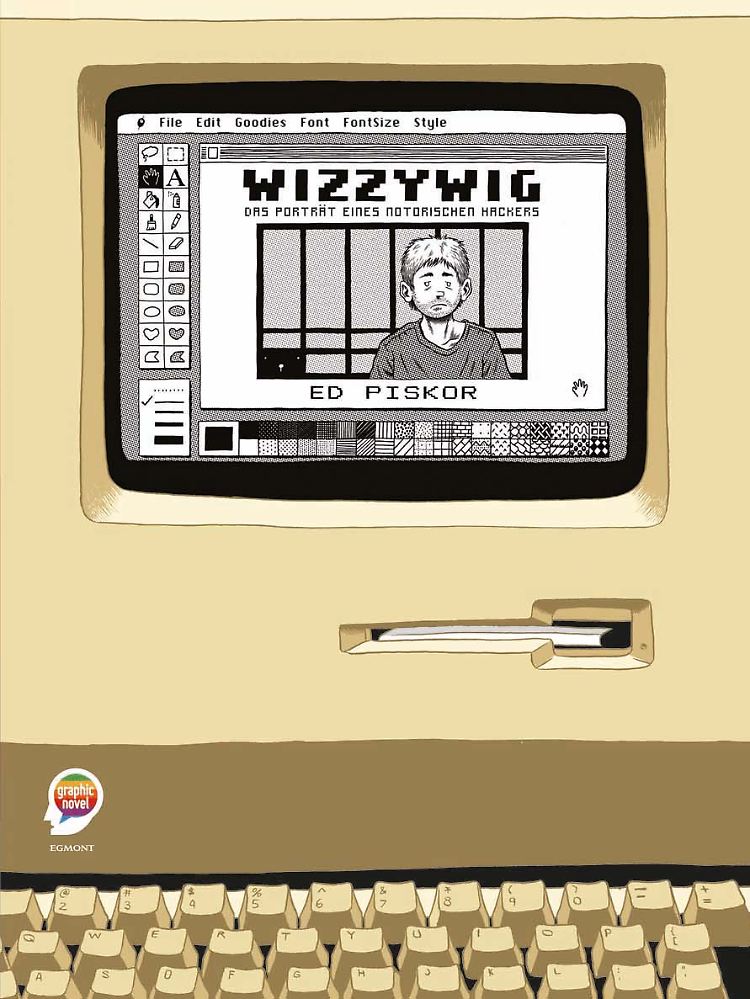

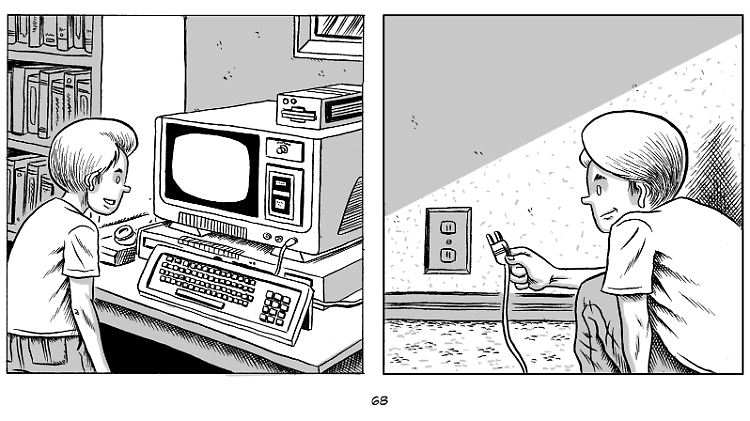

Kevin bekommt seinen ersten Computer - ihm eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten.

(Foto: Ed Piskor / Egmont Graphic Novel 2014)

Bevor sich Piskor der Geschichte des Hip-Hops zuwandte, beschäftigte er sich mit der Entstehung einer anderen Kultur: "Wizzywig" (Egmont Graphic Novel) erzählt von den Anfängen der Hacker-Szene. Wie viele Hacker startet auch der Protagonist Kevin Phenicle seine "Karriere" in den 70er-Jahren mit Phreaking, der Manipulation von Telefonleitungen.

Doch schon bald reicht das nicht mehr. Mit seinem ersten Computer knackt er die Codes von Computerspielen, bringt mit den Kopien einen Virus namens "Boingthump" in Umlauf und hackt sich in Mailboxen. Großartig profitieren will er - anders als heutige Cyberkriminelle - davon noch nicht. Ihm geht es vor allem um die technischen Möglichkeiten, um das Spiel mit dem Computer und um die Ausnutzung von Lücken im Datenverkehr.

Nicht nur die Behörden sind hinter Kevin her - auch die Medien machen Jagd auf den Hacker.

(Foto: Ed Piskor / Egmont Graphic Novel 2014)

So manipuliert er schließlich das System der örtlichen Telefongesellschaft und bricht dort sogar ein, um an Passwörter zu kommen. So werden langsam die Behörden auf ihn aufmerksam und auch die Medien machen Jagd auf das "wahnsinnige Genie", das angeblich mit einem Pfeifton den dritten Weltkrieg auslösen kann. Für Kevin beginnt ein dramatisches Leben auf der Flucht, das von immer neuen Betrügereien geprägt ist und völlig aus den Fugen gerät.

"Wizzywig" ist eine fiktive Biografie, orientiert sich aber an realen Hacker-Pionieren wie Joybubbles, Kevin Poulsen und Kevin Mitnick. Ersterer fand heraus, dass man mit Pfeiftönen Telefonverbindungen manipulieren kann. Poulsen manipulierte - wie Phenicle im Buch - per Computer Telefongewinnspiele und sahnte so etwa zwei Porsche ab. Mitnick schließlich, auch er ein früher Hacker, saß jahrelang ohne Gerichtsverfahren im Gefängnis.

"Freiheit für Kevin"

So ergeht es auch Kevin im Buch. Zwischen die chronologisch erzählten Kapitel seines Lebens schiebt Piskor kurze Szenen, in denen Kevins Freund Winston, ein Radiomoderator, auf dessen Schicksal aufmerksam macht und die "Freiheit für Kevin"-Kampagne in Gang setzt. Piskor thematisiert so das Versagen von Behörden und Justiz, die nicht wissen, wie sie mit dem neuen Phänomen Cyberkriminalität umgehen sollen.

Diese Darstellung des Zeitgeistes ist die große Stärke des Buches. Piskor, der unzweifelhaft viel Sympathie für seinen Protagonisten hat, zeichnet nicht nur die Entwicklung der Computertechnik und die immer raffinierter werdenden Angriffe auf sie nach, er flicht auch immer wieder die gesellschaftlichen Reaktionen auf diese digitale Revolution ein. So nimmt etwa die hysterische und reißerische Berichterstattung der Medien über Hacker und Viren großen Raum ein.

Piskors Zeitpanorama ist wegen seiner auch heute noch relevanten Themen - der Fall Manning wird am Ende angerissen - eine sehr lohnende Lektüre, auch wenn die Geschichte hier und da eine straffere Dramaturgie vertragen hätte.

Die Zeichnungen und der recht gleichförmige Seitenaufbau wirken leider im Vergleich zur spannenden Handlung etwas spröde. Das technische Genie des Protagonisten und die wilde, erfindungsreiche Zeit der ersten Hacker finden in den Bildern zu selten eine passende visuelle Entsprechung.

Quelle: ntv.de