Die zeichnende AvantgardeKunst kommt von Comics

Picasso bereute, nie Comics gemacht zu haben. Lyonel Feiniger dagegen zeichnete Zeitungsstrips, bevor er ein weltberühmter Maler wurde. Eine Frankfurter Ausstellung zeigt, warum Comics große Kunst und ihrer Zeit voraus sein können.

Ihre erste Blüte erlebten Comics Anfang des 20. Jahrhunderts. Die größten Zeitungen der USA druckten damals täglich Comicstrips ab, sonntags folgten farbige Beilagen mit teilweise ganzseitigen Werken. Und Millionen Leser waren begeistert. Mit Kunst freilich hatte das auf den ersten Blick nichts zu tun. War das nicht einfältige Unterhaltung auf den Kinderseiten? Konnte etwas so Profanes, über das jeder verfügen konnte, Hochkultur sein? Nicht wenige Kunsthistoriker rümpften beim Thema Comics die Nasen - oder tun es noch heute.

Ja, Comics sind ein "mit Missachtung gestraftes Medium", wie es Max Hollein formuliert, der Direktor der Frankfurter Schirn. Sie müssten um Anerkennung ringen neben den "übermächtigen Gattungen der 'Hochkultur'" - also vor allem neben bildender Kunst, Literatur und Musik. Dass es nun ausgerechnet die Schirn ist, immerhin eines der bekanntesten europäischen Kunstmuseen, die eine umfangreiche Comic-Ausstellung präsentiert, ist durchaus ein kleines Wunder im Comic-skeptischen Deutschland.

Kuratiert vom Kunsthistoriker und Comicexperten Alexander Braun, macht es sich die Ausstellung "Pioniere des Comics. Eine andere Avantgarde" zur Aufgabe, die oft ignorierte künstlerische Seite des Comics zu erkunden. Das Ziel: Comics als Kunstform wahrzunehmen, die gleichberechtigt etwa neben der Malerei (be)steht. Ja mehr noch: Den Nachweis zu erbringen, dass einige Comic-Künstler ihrer Zeit voraus waren. Sie waren eine Avantgarde, die lange ignoriert wurde - weil sie den Comic als Medium wählte.

Auf Augenhöhe mit der bildenden Kunst

Stehen in der Ausstellung die 230 Werke - darunter seltene Originale und kaum minder rare Zeitungseiten - im Mittelpunkt, lässt der gleichnamige, schwergewichtige Begleitband den Leser tief eintauchen in die Anfänge des Comics. Sechs Zeichner stehen dabei im Mittelpunkt: Winsor McCay, Lyonel Feininger, Charles Forbell, Cliff Sterrett, George Herriman und Frank King. Sie alle wurden in den USA geboren - kein Wunder, ist der Comic doch trotz Vorbildern wie Wilhelm Busch eine uramerikanische Kunst, was die Rezeption gerade in Europa eingeschränkt haben dürfte, wo der Comic erst Jahrzehnte später auftauchte - und vielerorts noch heute ein Schattendasein fristet.

Ein Name freilich sticht heraus, gerade in Deutschland: Lyonel Feininger. Der in New York geborene Nachkomme deutscher Einwanderer wurde allerdings erst spät zum Maler und weltbekannten Bauhaus-Meister. Davor brachte er es als Karikaturist im Berlin der Jahrhundertwende zu einigem Ruhm. Und er zeichnete ab 1906 zwei Comic-Serien für die "Chicago Sunday Tribune": "The Kin-der-Kids" und "Wee Willie Winkie's World". Alexander Braun, der die ausführlichen Künstlerbiografien verfasst hat, verweist darauf, dass diese Phase Feiningers in seiner künstlerischen Rezeption oft vernachlässigt wurde - wohl, weil es sich ja "nur" um Comics handelte.

Dabei war Feininger anderen Zeichnern voraus, weil er etwa die Reihe "The Kin-der-Kids" von Beginn an als fortlaufende Erzählung anlegte. Und weil seine Strips einem künstlerischen Gesamtkonzept folgten, das auf sein späteres Schaffen verweist. Zudem weist Braun in seinem ausführlichen Text nach, wie Feininger Motive aus der Kunstgeschichte verarbeitete und gleichzeitig damals moderne Strömungen wie den Jugendstil in seine Zeichnungen aufnahm. Braun attestiert Feininger den Anspruch, Comics auf Augenhöhe mit der bildenden Kunst zu gestalten, ein "Kunstwollen" mit "Avantgarde-Anteil". Was für Braun allerdings auch einer der Gründe war, warum seine Comicserien nach nur einem Jahr eingestellt wurden.

Braun unterzieht freilich nicht nur Feininger einer kunsthistorischen Analyse. Winsor McCay etwa, den "Übervater des modernen Comics", nennt er den ersten Surrealisten des 20. Jahrhunderts. Lange vor Salvador Dalí nahm er in seiner bekanntesten Serie "Little Nemo in Slumberland" das Traummotiv auf und gestaltete vor Fantasie und Farbe überbordende Welten. Dass er dabei vor rassistischen Stereotypen nicht gefeit war, zeigt ausgerechnet das Cover des Ausstellungsbuches mit der Figur des Afrikaners Impie.

Expressionismus und De-Stijl

Auch Cliff Sterrett gilt als Vorreiter des Surrealismus. Braun sieht jedoch eher stilistische Parallelen zum deutschen Expressionismus, er feiert dessen psychedelische Darstellungen von Wäldern und Häusern, seinen Reichtum an Mustern aus Quadraten, Kreisen und Winkeln: ein Avantgardist der Abstraktion und Ungegenständlichkeit. Als wegweisend für das Medium Comic sieht Braun auch die nur kurze Zeit laufende Serie "Naughty Pete" von Charles Forbell an. Dessen Spiel mit der Form, mit einer sich stets wandelnden, abstrakten Seitenarchitektur stellt er Werke der De-Stijl-Bewegung um Piet Mondrian gegenüber.

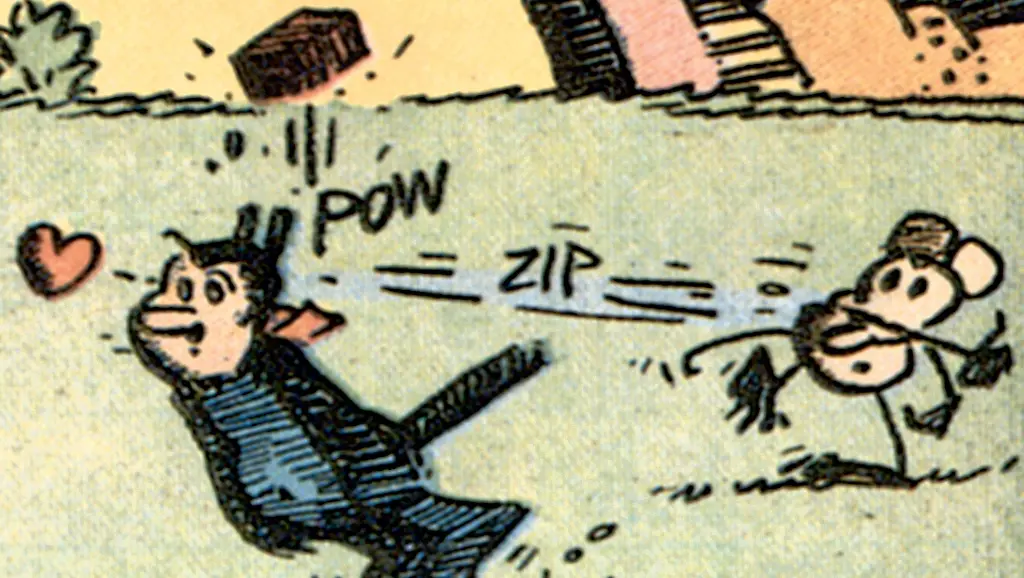

Zu den bekanntesten Comickünstlern der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zählt ohne Frage George Harriman, zu dessen Fans Pablo Picasso, Gertrude Stein und F. Scott Fitzgerald gehörten. Harrimans immer wieder variierte Handlung von "Krazy Kat" bilde "das ganze Drama der menschlichen Existenz" ab, schreibt Braun und vergleicht die Absurdität der Dreiecksbeziehung zwischen Katze, Maus und Hund mit Samuel Beckets Jahrzehnte später entstandenem "Warten auf Godot". Frank Kings "Gasoline Alley" wird als "großer amerikanischer Roman" bezeichnet. Denn vier Jahrzehnte lang zeichnete King täglich seine Familiengeschichte fort - und ließ dabei seine Protagonisten in Echtzeit altern.

Surrealismus, Expressionismus, Abstraktion - die künstlerischen Ausdrucksweisen früher Comicstrips waren wegweisend. In der Kunstgeschichte wurden sie jedoch kaum rezipiert. Das ist ein bitteres Fazit, das die Ausstellung, vor allem aber der Begleitband ziehen. Während die Frankfurter Schau mit ihren seltenen, oft farbenprächtigen und großformatigen Stücken vor allem dem Auge etwas bietet, ist der bei Hatje Cantz erschienene Band weit mehr als ein Katalog. Die Beiträge beschränken sich nicht auf biografisches Hintergrundwissen. Sie sind vielmehr tiefgreifende, kunsthistorische Analysen, die keinen Zweifel daran lassen, dass der Comic eine gleichberechtigte Kunstform ist. Das ist eine wahre Pionierleistung.

Die Ausstellung "Pioniere des Comics" läuft noch bis 18. September in der Schirn in Frankfurt am Main. Den Begleitband direkt bei Amazon bestellen.