Höllisch heiße Welt Astronomen wiegen erdähnlichen Planeten

31.10.2013, 15:00 Uhr

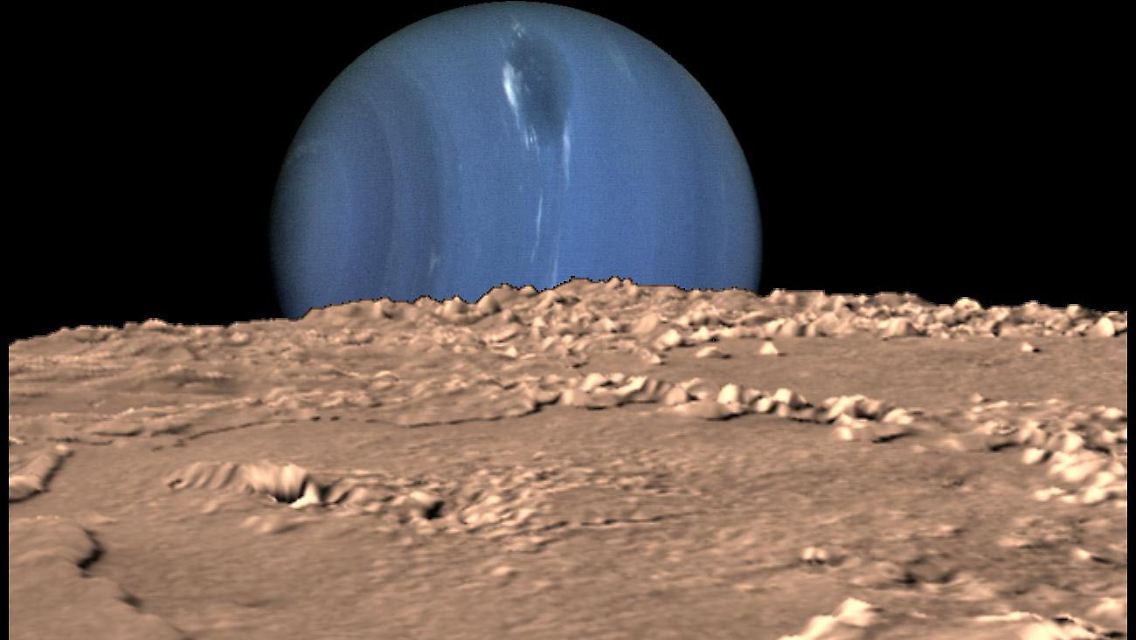

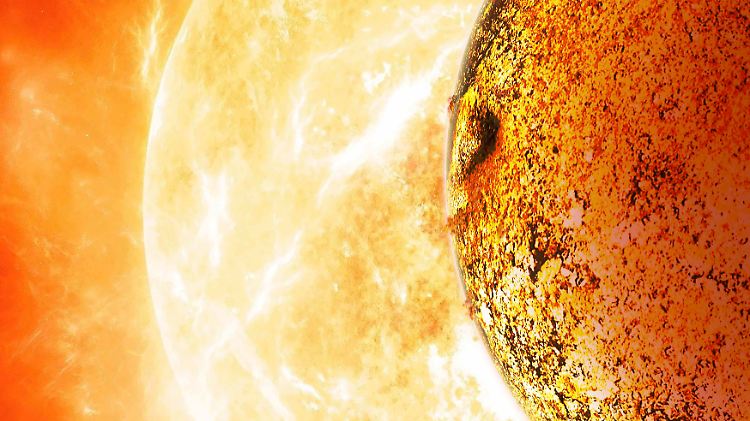

Die nahe Sonne dominiert den Himmel über Kepler-78b.

(Foto: Reuters)

Mit einer ausgefeilten Präzisionsmesstechnik gelingt Astronomen erstmals die schwierige Vermessung eines erdähnlichen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. In Größe, Dichte und Aufbau ähnelt der Exoplanet Kepler-78b der Erde. Dennoch sind die Unterschiede zu unserer Welt gravierend.

Astronomen haben einen der bislang kleinsten Exoplaneten gewogen. Ergebnis: Die ferne Welt mit der Katalognummer Kepler-78b ist nicht nur ähnlich groß wie die Erde, sondern hat auch eine vergleichbare Masse - und fast dieselbe Dichte, wie zwei Forscherteams unabhängig voneinander im britischen Fachblatt "Nature" berichten. Kepler-78b ist damit der kleinste Planet außerhalb unseres Sonnensystems, bei dem Masse und Durchmesser bekannt sind. Die Wissenschaftler sehen den Erfolg als wichtigen Schritt bei der Suche nach einem Zwilling der Erde.

Kepler-78b ist eine höllisch heiße Welt: Der erst im August entdeckte Planet rast in nur 8,5 Stunden einmal um seine Sonne und hält dabei nicht einmal einen Sterndurchmesser Abstand, wie das Massachusetts Institute of Technology (MIT) in einer Mitteilung erläutert. Die Sonne dürfte sich auf dem exotischen Planeten über den halben Himmel erstrecken. "Er ist erdähnlich in dem Sinne, dass er ungefähr dieselbe Größe und Masse besitzt", betont MIT-Physikprofessor Josh Winn aus einem der Teams in der Mitteilung. "Aber er ist extrem anders als die Erde darin, dass es auf ihm mindestens 2000 Grad heißer ist." Chancen für Leben gibt es auf dem fernen Planeten daher wohl kaum.

Entdeckung dank Mini-Sternenfinsternis

Der kleine Exoplanet wurde mit dem mittlerweile defekten Weltraumteleskop "Kepler" der US-Weltraumbehörde Nasa entdeckt, weil seine Umlaufbahn zufällig so liegt, dass er von der Erde aus gesehen regelmäßig vor seinem Heimatstern vorbeizieht. Durch die winzige Abdunklung während dieser Mini-Sternenfinsternis konnten die Entdecker mit "Kepler" nicht nur die Umlaufzeit des Exoplaneten bestimmen, sondern auch seinen Durchmesser. Der ist demnach etwa 20 Prozent größer als jener der Erde.

Mit seiner Schwerkraft bringt der flinke Planet den nahen Stern, eine junge Sonne im Sternbild Schwan (Cygnus), ganz leicht zum Schwanken. Dieses Schwanken konnten die beiden Forscherteams um Andrew Howard von der Universität von Hawaii und Francesco Pepe von der Universität Genf nun unabhängig voneinander mit Spezialinstrumenten an unterschiedlichen Teleskopen messen. Keine leichte Aufgabe, denn wie sich herausstellte, bewegt sich die ferne Sonne nicht schneller als ein Fußgänger mit etwa einem bis 1,5 Metern pro Sekunde (rund 3,5 bis 5 Kilometer pro Stunde).

Dennoch gelang es den Forschern, diese langsame Bewegung exakt zu bestimmen. Dafür untersuchten sie die genaue Wellenlänge charakteristischer sogenannter Spektrallinien, die bestimmte chemische Elemente wie Fingerabdrücke im Regenbogenspektrum des Sternenlichts hinterlassen. So wie das Martinshorn eines Krankenwagens heller klingt, wenn er sich auf uns zu bewegt, und dunkler, wenn er sich entfernt, wird die Wellenlänge der Spektrallinien regelmäßig etwas kürzer und länger, wenn sich der Stern im Takt seines Schwankens etwas auf uns zu bewegt und wieder entfernt.

Ähnlich groß und schwer wie die Erde

Aus diesem Wellenlängenunterschied lässt sich die Schwerkraft des Planeten errechnen und damit seine Masse. Sie ist demnach rund 70 bis 80 Prozent größer als diejenige der Erde. Entsprechend hat Kepler-78b eine Dichte von 5,3 bis 5,6 Gramm pro Kubikzentimeter, was fast exakt der durchschnittlichen Dichte der Erde von 5,5 Gramm pro Kubikzentimeter gleicht. Die Astronomen gehen daher davon aus, dass Kepler-78b nicht nur ähnlich groß und schwer ist wie die Erde, sondern auch ähnlich aufgebaut mit einem Eisenkern und einem Inneren aus Gestein.

Die Präzisionsmesstechnik ebne den Weg, künftig einmal erdähnliche Planeten auch in der - deutlich weiter außen liegenden - bewohnbaren Zone eines Zwergsterns vermessen zu können, schreibt der Astronom Drake Deming von der Universität von Maryland in einem Begleitkommentar in "Nature". Auf diese Weise könnte mit zukünftigen Weltraumteleskopen und einer weiter verfeinerten Präzisionsmesstechnik einmal ein echter Zwilling der Erde gefunden werden, meint er.

Quelle: ntv.de, dpa