Der Sommerzeit-Blues im Frühling Geklaute Stunde macht schlechte Laune

28.03.2015, 11:30 Uhr

Die Stunde, die in der Nacht abgezogen wird, macht sich nicht nur körperlich bemerkbar.

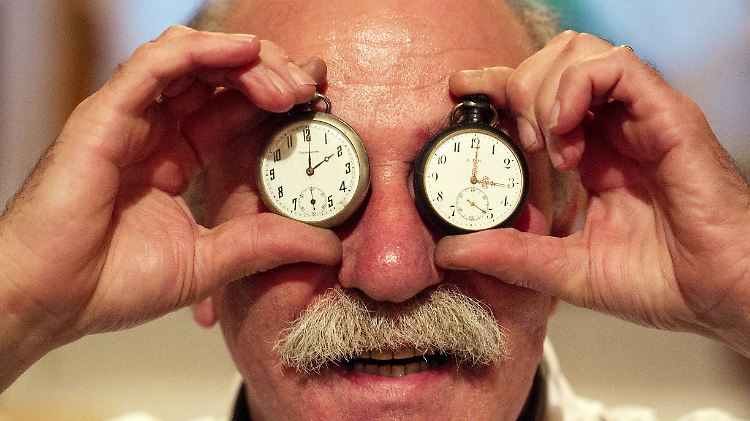

(Foto: imago/Eibner)

Die Frühlingssonne macht gute Laune. Doch die vergeht vielen Menschen nach dem letzten Wochenende im März, denn dann werden wieder mal die Uhren um eine Stunde vorgestellt. Die Lebenszufriedenheit sinkt dadurch messbar.

Was man jedes Jahr selbst erfahren muss, ist nun wissenschaftlich bewiesen: Die Umstellung der Uhren auf Sommerzeit macht nicht nur müde oder sogar krank, sondern sorgt auch für schlechte Laune. Zu diesem Ergebnis kamen die Ökonomen Daniel Kühnle und Christoph Wunder von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg bei der Auswertung von Daten aus zwei Langzeitstudien.

Das Sozio-ökonomische Panel (SOEP) ist die größte und am längsten laufende multidisziplinäre Langzeitstudie in Deutschland. Das SOEP im DIW Berlin wird als Teil der Forschungsinfrastruktur in Deutschland unter dem Dach der Leibniz-Gemeinschaft von Bund und Ländern gefördert. Für das SOEP werden seit 1984 jedes Jahr vom Umfrageinstitut TNS Infratest Sozialforschung mehrere tausend Menschen befragt.

Zurzeit sind es etwa 30.000 Befragte in etwa 15.000 Haushalten. Die Daten des SOEP geben unter anderem Auskunft über Einkommen, Erwerbstätigkeit, Bildung, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Weil jedes Jahr dieselben Personen befragt werden, können nicht nur langfristige gesellschaftliche Trends, sondern auch die gruppenspezifische Entwicklung von Lebensläufen besonders gut analysiert werden.

Aus dem sozio-ökonomischen Panel (SOEP) wurden Daten von 29.653 Frauen und Männer in Deutschland, die über einen Zeitraum von 1984 bis 2004 erhoben worden waren, für die Untersuchungen verwendet. Dazu kamen die Angaben der vergleichbaren Haushaltspanelstudie aus Großbritannien mit dem Namen "Understanding Society". Aus ihr wurden die Daten von insgesamt 8950 Befragten von 2009 bis 2012 herangezogen. Die Forscher untersuchten die Angaben der Studienteilnehmer, die zwei Wochen vor und zwei Wochen nach der Zeitumstellung zu ihren Lebensumständen und Befindlichkeiten befragt worden waren.

Die Ergebnisse waren eindeutig: In beiden Ländern ging die Lebenszufriedenheit nach der Zeitumstellung zurück. Grund dafür ist nicht nur die körperliche Anpassung an den neuen Tagesrhythmus oder die verlorene Stunde Schlaf, sondern auch das Gefühl, dass einem etwas weggenommen wurde. "Es ist für die meisten Menschen eine Belastung, wenn ihre Freizeit von außen beschränkt wird", erklärt Kühnle in einem Gespräch mit n-tv.de. Vor allem Mütter und Väter litten unter der Zeitumstellung, weil sie ohnehin wenig Zeit für sich hätten, so der Experte weiter.

Winterzeit ohne Auswirkungen

Die Untersuchung zeigt auch, dass der Verlust an Lebenszufriedenheit ausschließlich durch die Sommerzeit, wenn die Uhren eine Stunde vorgestellt werden, und nicht durch die Umstellung der Uhren im Winter erzeugt wird. "Für die Zeit nach der Umstellung auf die Winterzeit haben wir entgegen unseren Erwartungen keinen signifikanten Anstieg der Lebenszufriedenheit finden können", sagt Kühnle. Doch diese Ergebnisse reichten den Forschern nicht aus. Sie wollten als Ökonomen außerdem das Ausmaß der Unzufriedenheit über die "gestohlene Stunde" Ende März bestimmen. Dafür berechneten sie, in welcher Höhe das Haushaltseinkommen in Deutschland steigen müsste, um den Verlust an Lebenszufriedenheit auszugleichen. Sie kamen auf zehn Prozent.

Anders als knapp drei Viertel der Deutschen sprechen sich die Forscher trotz ihrer Ergebnisse nicht für die Abschaffung der Sommerzeit aus. Sie plädieren hingegen für mehr Flexibilität am Arbeitsplatz in der Woche nach der Zeitumstellung, denn mehr als eine Woche dauert der Verlust der Lebenszufriedenheit nicht. Bereits in der zweiten Woche nach Beginn der Sommerzeit hatte die Zufriedenheit das ursprüngliche Niveau wieder erreicht - und die gute Laune war wieder hergestellt.

Die Studienergebnisse sind als SOEPpaper 744 veröffentlicht.

Das SOEP befragt seit seinem Gründungsjahr 1984 jährlich mehr als 10.000 Personen zu ihrer Lebenszufriedenheit. Auf einer Skala von 0 bis 10 geben die Befragten an, wie zufrieden sie derzeit alles in allem mit ihrem Leben sind.

Die Zahl null bedeutet "ganz und gar unzufrieden", zehn hingegen steht für "ganz und gar zufrieden". Die Zufriedenheitsforschung (in den Medien meist "Glücksforschung" genannt) hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Forschungsfelder auf der Basis von SOEP-Daten entwickelt.

Quelle: ntv.de, jaz