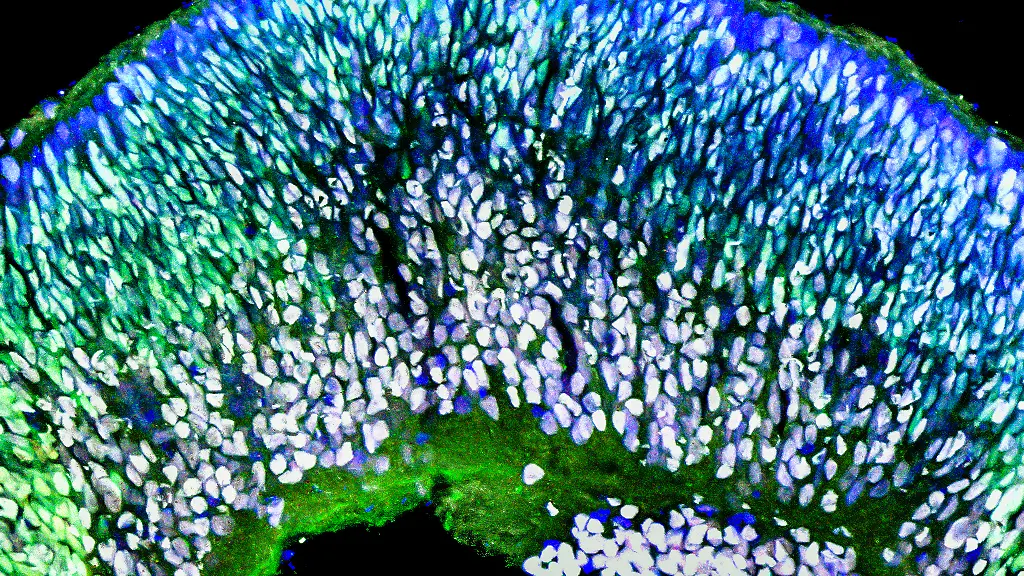

Gehirnstrukturen aus dem LaborHirn-Organoid hilft, psychische Erkrankungen zu verstehen

Für Laien klingt es etwas unheimlich: Forschende erzeugen mithilfe menschlicher Stammzellen im Labor hirnartige Strukturen. Diese Hirn-Organoide kann man sogar in Tiere verpflanzen. Ist das ein sinnvoller Fortschritt? Und was soll das bringen?

Im Labor gezüchtete Hirnstrukturen des Menschen bieten nach Ansicht der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina vielversprechende Perspektiven für die Hirnforschung. Sogenannte Hirn-Organoide erlaubten "neue Einblicke in die frühe Gehirnentwicklung und in die Entstehung neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen", schreiben die Fachleute in einer heute erschienenen Stellungnahme.

Weiter heißt es über Hirn-Organoide: "Sie ermöglichen zudem die Untersuchung der Effekte von Medikamenten, Giftstoffen, Keimen oder Viren auf menschliche Gehirnzellen und auf die Gehirnentwicklung." Auch das Einsetzen solcher Hirnstrukturen in Gehirne lebender Tiere lehnt die Leopoldina in der Stellungnahme nicht grundsätzlich ab.

Erzeugt mithilfe menschlicher Stammzellen

Hirn-Organoide sind dreidimensionale Gewebestrukturen, die im Labor mithilfe menschlicher Stammzellen erzeugt werden können. Die Organoide bestehen dabei unter anderem aus Nervenzellen und erreichen derzeit maximal die Größe einer Erbse. Obwohl so ein Organoid laut Leopoldina nicht eine Art Minigehirn ist, lassen sich daran dennoch bestimmte Aspekte des Gehirns erforschen. Da ein Hirn-Organoid auf einen bestimmten Menschen zurückgeht, könnte daran künftig auch patientenspezifisch die Wirkung eines Medikaments getestet werden.

Als Beispiel für einen Forschungserfolg mithilfe von Hirn-Organoiden nennen die Leopoldina-Fachleute, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen einer Infektion mit dem Zika-Virus und der Entstehung einer Mikrozephalie - gekennzeichnet durch einen kleinen Kopf - gezeigt werden konnte.

Generell verweist die Leopoldina darauf, dass grundlegende Entwicklungsprozesse und Funktionsmechanismen des menschlichen Gehirns bis heute nicht verstanden sind. "Damit fehlen zugleich wichtige Voraussetzungen, um zahlreiche neurologische und psychiatrische Erkrankungen erfolgreich, zielgenau und nebenwirkungsarm behandeln zu können." Allerdings sei es in der Regel weder möglich noch ethisch vertretbar, am lebenden Gehirn eines Menschen zu forschen. Organoide böten da eine Alternative.

Schutz für menschliche Hirn-Organoide?

In Fachkreisen werde diskutiert, "ob und in welchem Maß menschliche Hirn-Organoide moralischen Schutzpflichten unterliegen", schreibt die Leopoldina. Das sei nach vorherrschender Meinung erst dann der Fall, wenn ein Organoid zumindest ein Minimum an Bewusstsein und/oder Empfindungsfähigkeit besitzt - "eine gegenwärtig nach allgemeinem Dafürhalten eindeutig nicht erfüllte Voraussetzung".

Die Leopoldina betont, dass die Hirn-Organoide vermutlich niemals die Dichte und Komplexität eines menschlichen Gehirns erreichen werden. Ein Grund für solche Limitierungen sei die mangelnde Versorgung von Organoiden mit Nährstoffen im Labor. Das kann verbessert werden, indem die Organoide in das Gehirn eines Nagers eingesetzt werden. Für solche Mensch-Tier-Chimären werde insbesondere geraten, entsprechende Forschungsvorhaben durch spezialisierte, interdisziplinär besetzte Ethik-Kommissionen bewerten zu lassen, schreibt die Leopoldina.

Menschliche Hirn-Organoide in Ratten-Gehirn transplantiert

Erst vor wenigen Tagen berichtete ein Forscherteam im Fachjournal "Nature", menschliche Hirn-Organoide in das Gehirn von Rattenbabys transplantiert zu haben. Dabei stellten die Forschenden fest, dass die menschlichen Nervenzellen zumindest teilweise in das Neuronennetzwerk der Ratten integriert wurden.

Sie konnten zeigen, "dass die menschlichen Nervenzellen, wenn man sie aktiviert, in das Verhalten der Ratten eingreifen. Die menschlichen Zellen verbinden sich funktional mit dem Rattengehirn", wie Jürgen Knoblich, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Molekulare Biotechnologie in Wien, erklärt. Die transplantierten Organoide ermöglichten es, Netzwerkeigenschaften der menschlichen Nervenzellen auf eine andere Weise zu untersuchen. "Das könnte einen Einfluss haben auf die Erforschung von neurologischen Erkrankungen wie Epilepsie oder von Autismus."

Agnieszka Rybak-Wolf, Leiterin der Technologie-Plattform Organoide am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in Berlin, ergänzt: "Die Mensch-Nager-Chimären werfen zwar einige ethische Debatten über die Vermischung von menschlichem und tierischem Hirngewebe auf, sind aber anerkannte Experimente zum Nachweis der Funktionalität menschlicher in-vitro-Gehirnzellen in In-vivo-Schaltkreisen."