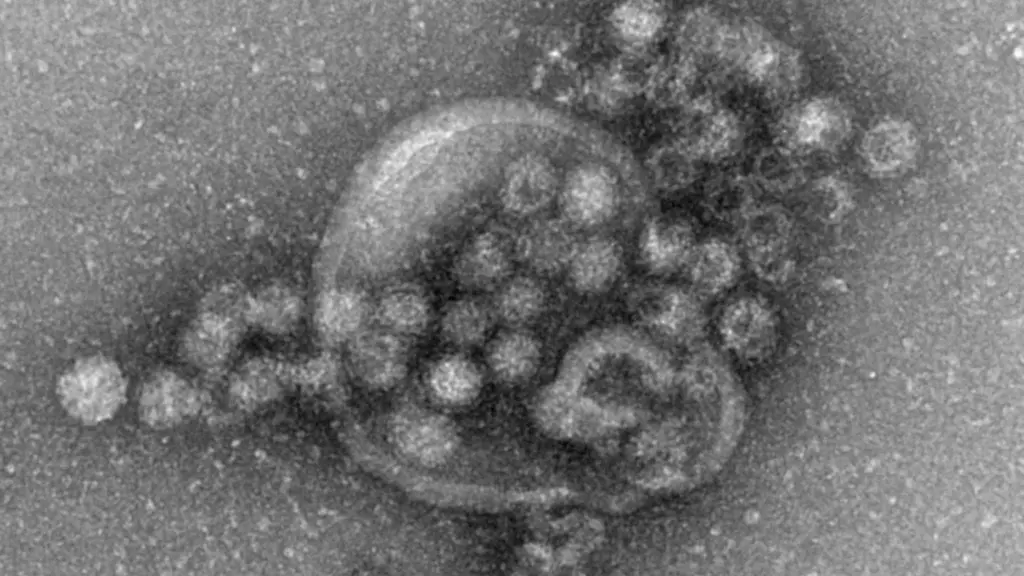

Norovirus: kein Impfstoff, keine TherapieIdealer Keim beschäftigt Medizin

Noroviren sind Medizinern ein Dorn im Auge. Im Labor können die Erreger nicht gezüchtet werden und so ist die Entwicklung eines Impfstoffs bisher eine schwere Aufgabe. Eine neue Variante des Virus mit dem Namen "Sydney 2012" sorgt derzeit für Aufsehen.

Die junge Fußballerin hatte die Noroviren vermutlich zu dem Turnier mitgebracht. Zusammen mit anderen Spielerinnen im Alter von 13 bis 14 Jahren und Betreuern fuhr sie freitags vom US-Staat Oregon nach King County im Nachbarstaat Washington.

Der Brechdurchfall begann in der Nacht zum Sonntag. Morgens brachte ein Betreuer sie zurück nach Oregon, ohne dass das Mädchen direkten Kontakt zu Mitspielerinnen hatte. Dennoch erkrankten dienstags sieben weitere Kickerinnen.

Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden von Oregon ermittelten später akribisch die Details der rätselhaften Übertragung: Zum Erbrechen hatte das Mädchen das Badezimmer eines Betreuers aufgesucht. Dort stand eine Einkaufstasche mit Keksen, Chips und Obst, die die Infizierte allerdings nicht anfasste. Deren Inhalt teilten sich dann elf Spielerinnen, darunter jene sieben, die später erkrankten.

Offenbar waren beim Erbrechen oder beim Spülen der Toilette winzige Viruspartikel mit der Luft an die Tasche gelangt und hatten sich dort abgesetzt. "Das Anfassen der Tasche und der Verzehr ihres Inhalts verursachten den Ausbruch", berichteten Kimberly Rapp und William Keene im "Journal of Infectious Diseases".

Der Fall zeigt exemplarisch, warum viele Mediziner Noroviren als perfekte Krankheitserreger bezeichnen. Im Gegensatz etwa zu Herpes- oder HI-Viren, die schnell austrocknen, halten sich Noroviren mitunter wochenlang in der Umwelt. Dabei trotzen sie eisiger Kälte ebenso wie starker Hitze.

Extrem potente Viruspartikel

Und sie sind hochansteckend: Schon 20 Viruspartikel können genügen, um den typischen Brechdurchfall auszulösen. Menschen infizieren sich durch den Mund, die Symptome starten dann nach 6 bis 48 Stunden. Aron Hall von der US-Gesundheitsbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention) in Atlanta schätzt, dass Infizierte mit einem Gramm Fäkalien bis zu fünf Milliarden Infektionsdosierungen ausscheiden können.

Am heftigsten wüten Epidemien dort, wo viele Menschen auf engem Raum beisammen sind, in Hotels, Krankenhäusern und Altenheimen oder auf Kreuzfahrtschiffen. Für Schlagzeilen sorgte in den vergangenen Wochen die Erreger-Variante "Sydney 2012″, die weltweit kursiert – auch in Deutschland.

Noroviren in Deutschland sehr häufig

"Noroviren sind in Deutschland die am häufigsten gemeldeten Erreger von Infektionen", sagt Marina Höhne, Leiterin des Konsiliarlabors für Noroviren am Berliner Robert Koch-Institut (RKI). Im Jahr 2012 wurden dort gut 113.000 Fälle gemeldet, in manchen Jahren sind es weit mehr. Die Dunkelziffer liege fünf bis zehn Mal höher, schätzt Höhne.

Die Zahl der Erkrankungen, deren Maximum stets in der kalten Jahreszeit liegt, nimmt seit einigen Jahren offenbar zu. "Bis 2007 gab es hoch- und niedrigepidemische Winter", berichtet Höhne. "Aber seit 2007 sehen wir in jedem Winter hohe Meldezahlen." Der Grund für diese Entwicklung ist unklar - eines der vielen Rätsel um den Erreger, dessen heftige Symptome meist ähnlich schnell abklingen, wie sie auftreten.

Gefährlich kann die Infektion allerdings für alte Menschen, Kleinkinder und immungeschwächte Patienten werden. In Entwicklungsländern sterben jährlich schätzungsweise 200.000 Kinder unter fünf Jahren an Norovirus-Infektionen, meist infolge des starken Flüssigkeitsverlustes.

Extrem wandlungsfreudiger Erreger

Ein zweites Phänomen lässt Forscher rätseln: "Etwa alle zwei Jahre verändert der Erreger sich deutlich", so Höhne. Die Folge dieser Wandlungsfähigkeit: Menschen können sich erneut anstecken und erkranken, auch wenn sie kurz zuvor bereits eine Noroviren-Infektion durchlitten haben. Offenbar erkennt ihr Immunsystem den neuen, veränderten Typ nicht wieder. Warum der Abstand gerade etwa zwei Jahre beträgt, weiß niemand.

Klar ist indes eines: Die Wandlungsfreudigkeit und die daraus resultierende genetische Bandbreite der Viren erschwert ihre Erforschung und Bekämpfung massiv. Gegenwärtig unterscheiden Mediziner fünf Genogruppen von Noroviren mit römischen Ziffern von I bis V durchnummeriert. Manche Erreger machen Schweinen, Rindern oder Mäusen zu schaffen. Dem Menschen setzen drei Genogruppen zu: GI, GII und seltener auch GIV. Diese sind unterteilt in insgesamt etwa 30 Genotypen, von denen wiederum verschiedene Varianten kursieren können.

"Syndey 2012" in Österreich

Die meisten Infektionen gehen auf das Konto des Genotyps GII.4. Dazu zählt auch die Variante "Sydney 2012" – benannt nach dem Ort und Jahr ihrer ersten Identifizierung. Seit Wochen geistert dieser Stamm durch die internationalen Medien. Im Januar berichteten auch österreichische Behörden erstmals vom Nachweis dieser Variante: Nach einer Hochzeitsfeier im Salzburger Pongau waren im Oktober 24 der etwa 100 Gäste an Brechdurchfall erkrankt. Ein Küchenmitarbeiter hatte die Erreger eingeschleppt und die Hochzeitstorte kontaminiert, so die österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit.

Entgegen mancher Berichte ist "Sydney 2012" laut Höhne aber lediglich eine neue Variante, die dem Immunsystem der Befallenen besser entgehen kann. Besonders aggressiv ist sie nicht. Auch das passt zu dem idealen Erreger: Die Viren setzen den Opfern zwar einige Tage lang heftig zu, lassen sie aber am Leben und sichern so den Erhalt ihrer künftigen Wirtspopulation.

Die kurze Dauer der Erkrankung liegt vor allem daran, dass schon das angeborene unspezifische Immunsystem des Menschen die Erreger mit Botenstoffen wie Interferonen schnell und erfolgreich bekämpft. Bis das spezifische Immunsystem spezielle Antikörper gegen das Virus gebildet hat, ist die Erkrankung meist schon längst abgeklungen, auch wenn Infizierte nach ihrer Genesung noch ein bis zwei Wochen lang Viruspartikel ausscheiden können.

Schwierige Suche nach einem Impfstoff

Im Gegensatz zum Organismus hat die Medizin dem Erreger bislang nichts entgegenzusetzen. Derzeit gibt es weder eine Therapie gegen die Infektion noch eine Impfung. Strategien zur Prävention und Behandlung kranken auch daran, dass sich die humanen Noroviren nicht im Labor züchten lassen, auch dies aus bislang ungeklärten Gründen.

An solchen Zellkulturen könnte man etwa die Infektionsmechanismen studieren, mit denen die Viren den Darmzellen zusetzen. Züchten lassen sich lediglich Erreger der Genogruppe GV. Diese Noroviren machen zwar Mäuse krank, lösen bei den Nagern aber teils andere Symptome aus als humane Noroviren bei Menschen.

Weltweit suchen zurzeit etliche Arbeitsgruppen nach einem Impfstoff gegen Noroviren. "Das funktioniert äußerst schlecht", sagt der Virologe Prof. Helmut Fickenscher vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel. Über einen Anfangserfolg berichteten Mediziner um Robert Atmar vom Baylor College of Medicine in Houston vor etwa einem Jahr im renommierten "New England Journal of Medicine".

In einer kleinen Stude bekamen rund 80 Teilnehmer im Abstand von drei Wochen zwei Dosierungen eines Impfpulvers in die Nase oder aber ein Placebo. Etwa einen Monat später wurden die Teilnehmer dann mit Noroviren infiziert. In der Placebo-Gruppe erkrankten gut 69 Prozent, in der Impfstoff-Gruppe knapp 37 Prozent. Die Vakzine senkte das Erkrankungsrisiko also um 47 Prozent. Zudem verliefen die Erkrankungen bei den geimpften Patienten milder. Getestet wurde allerdings der Genotyp GI.1, nicht die viel häufigere Erregervariante GII.4.

Was der Impfstoffhersteller als Erfolg feierte, sehen deutsche Forscher skeptisch. "47 Prozent reichen nicht aus", sagt Fickenscher, "zumal niemand weiß, wie lange dieser Schutz anhält. Die klinische Erfahrung lehrt, dass das Immungedächtnis für Noroviren sehr kurz ist. Die Erreger beeindrucken das Immunsystem nicht genug." Und RKI-Expertin Höhne meint vorsichtig: "Das sind Anfänge, die noch nicht so den durchschlagenden Erfolg haben. Aber der Weg scheint nicht schlecht zu sein."

Kontaminierte Erdbeeren aus China

Eine andere Dimension der Noroviren-Problematik wurde im vergangenen Herbst deutlich: Da erlitten in Ostdeutschland über 11.000 Kinder und Jugendliche Brechdurchfall. Sofort gerieten Noroviren unter Verdacht, eingehende Untersuchungen enthüllten dann die genaue Quelle der Epidemie: Tiefgekühlte Erdbeeren aus China waren über ein deutsches Catering-Unternehmen in die Kantinen ostdeutscher Schulen und Kindergärten gelangt. Offenbar war das Obst in Asien mit Fäkalien kontaminiert worden. Die Kälte während der langen Transportdauer konnte den Erregern nichts anhaben. Im Gegenteil: Sie konservierten die Viren sogar. "Das waren ideale Bedingungen", sagt Höhne.

Und so reisten die Erreger mit Lebensmitteln um die halbe Welt und landeten im Mittagessen Tausender Kinder. Der Fall zeigt, dass die immer engeren globalen Handelsbeziehungen die internationalen Gesundheitsbehörden vor neue Herausforderungen stellen. So können kontaminierte Produkte sehr viele Menschen in verschiedenen Ländern erreichen und nahezu zeitgleich infizieren.

Experten raten zu Handhygiene

Vor Erkrankungswellen durch importierte Lebensmittel warnte im vorigen Jahr auch die US-Behörde CDC. Die Menschen äßen mittlerweile Lebensmittel aus allen Ecken der Welt und seien damit potenziell auch Erregern aus allen Ecken der Welt ausgesetzt, betonte Hannah Gould nach einer Studie. Demnach steigt die Zahl der durch Lebensmittelimporte verursachten Krankheitsausbrüche.

"Man muss die hygienischen Standards an Lebensmittel international abgleichen", sagt Höhne. Es liege zwar immer mehr Augenmerk auf die Überwachung solcher Transporte. Aber letztlich könnten die Behörden nicht jeden Lebensmittelimport prüfen.

Ein idealer Erreger, viele mögliche Infektionsquellen, kein Impfstoff, keine Therapie: Da ist Eigeninitiative gefragt. Den besten Schutz vor Noroviren, da sind sich Experten einig, bietet die bewährte Handhygiene: Sorgfältiges Waschen mit Wasser und Seife.