Zwei mit gewaltigem EinflussNeuer Test stellt Organalter, Krankheits- und Sterberisiko fest

Altern ist ein komplexer Prozess. Was genau dabei passiert, interessiert die Wissenschaft schon lange. Ein Forschungsteam findet einen neuen Weg zur Altersbestimmung von elf Organsystemen und zieht bedeutende Rückschlüsse daraus.

Mit einem neu entwickelten Bluttest lässt sich das biologische Alter von elf Organsystemen im menschlichen Körper feststellen. Der Test wurde von einem Forschungsteam der Stanford University in Palo Alto, Kalifornien, USA entwickelt. Mit ihm lasse sich das Alter der Organe einer Person sowie die daraus entstehenden gesundheitlichen Folgen vorhersagen, schreiben die Forschenden in einer Mitteilung der Uni.

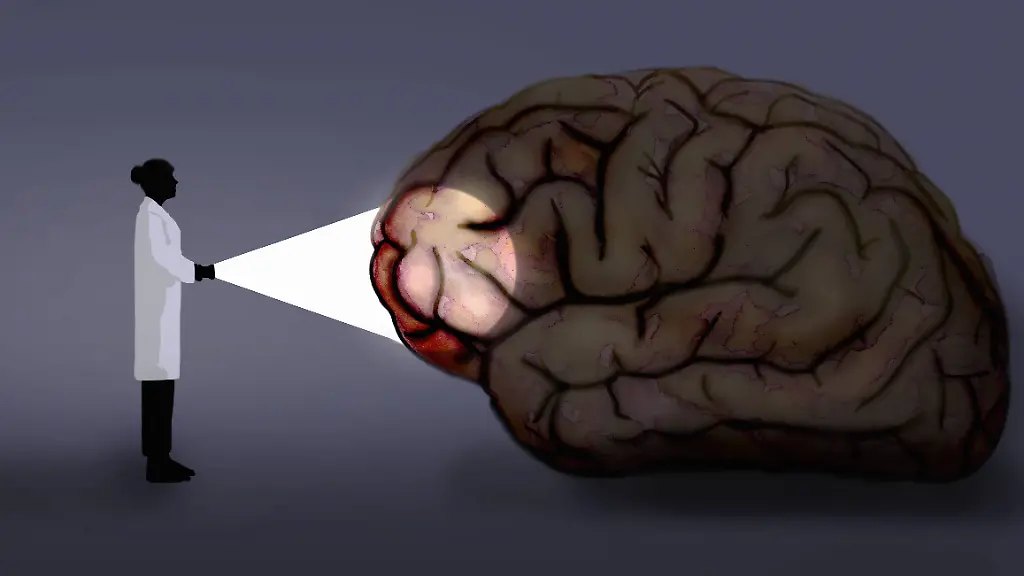

"Wir haben einen Blutindikator entwickelt, der das Alter der Organe misst", wird der Neurologe Tony Wyss-Coray, der die Studie leitete, dort zitiert. Mit diesen Werten ließe sich sogar vorhersagen, wer am wahrscheinlichsten an Erkrankungen stirbt, die mit einem oder mehreren der elf einzelnen Organsysteme zusammenhängen. Das biologische Alter eines Organs wie dem Gehirn spiele eine überragende Rolle bei der Bestimmung, wie lange man noch zu leben habe, so Wyss-Coray weiter. Die Organe beziehungsweise Organsysteme, die das Forschungsteam untersuchte, waren Gehirn, Muskeln, Herz, Lunge, Arterien, Leber, Nieren, Bauchspeicheldrüse, Immunsystem, Darm und Fettgewebe.

3000 Proteine von fast 45.000 Menschen

Für die Entwicklung des Bluttests schauten sich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zunächst große Datenmengen aus der UK Biobank von 44.498 zufällig ausgewählten Teilnehmenden im Alter zwischen 40 und 70 Jahren an. Darunter waren die Ergebnisse von Blutproben, die über mehrere Jahre hinweg gesammelt und ausgewertet wurden, sowie medizinische Berichte. Insgesamt wurde der Gesundheitszustand von Probanden und Probandinnen über einen Zeitraum von bis zu 17 Jahren von dem genutzten Langzeitdatenerfassungsprojekt beobachtet.

Mit moderner Labortechnologie konnte das Forschungsteam die individuelle Menge von fast 3000 Proteinen im Blut der Teilnehmer ermitteln. Rund 15 Prozent davon lassen sich auf die einzelnen Organe zurückführen. Aus diesen organspezifischen Proteindaten wiederum wurde ein Durchschnitt gebildet und an das Alter der Personen angepasst. Mithilfe des daraus entwickelten Algorithmus wiederum stellten die Forschenden fest, wie stark die zusammengesetzte Proteinsignatur für jedes untersuchte Organ vom Gesamtdurchschnitt für Personen dieses Alters abwich - und ordneten den Organen dann ein biologisches Alter zu. Bei einer Standardabweichung von mehr als 1,5 vom Durchschnitt wurde das Organ einer Person der Kategorie "extrem gealtert" oder "extrem jugendlich" zugeordnet.

Die Forschenden sahen, dass rund ein Drittel der Studienteilnehmer mindestens ein Organ mit einer Standardabweichung von 1,5 oder mehr vom Durchschnitt besaß. Jeder vierte Teilnehmer hatte sogar mehrere extrem gealterte oder extrem jugendliche Organe. Der Algorithmus prognostizierte zudem den zukünftigen Gesundheitszustand der Menschen Organ für Organ, basierend auf dem biologischen Alter ihrer Organe.

Organalter und Erkrankungen

Das Forschungsteam wollte nun wissen, ob sich Zusammenhänge zwischen extrem gealterten Organen und 15 verschiedenen Erkrankungen erkennen lassen. Alzheimer, Parkinson, Diabetes Typ 2, verschiedene Herz-, Lungen, Nieren und Lebererkrankungen sowie Arthritis gehörten dazu.

Die stärksten Zusammenhänge sah das Forschungsteam jedoch zwischen dem biologischen Alter eines Organs und der Wahrscheinlichkeit, dass diese Person eine mit diesem Organ verbundene Krankheit entwickelt. So war beispielsweise ein "extrem altes Herz" mit einem höheren Risiko für Vorhofflimmern oder Herzinsuffizienz verbunden, eine gealterte Lunge mit einem erhöhten Risiko für die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, kurz COPD und ein altes Gehirn mit einem höheren Risiko für Alzheimer.

Junges Gehirn, langes Leben?

Für das Gehirn bedeutete "extrem gealtert", dass die Gehirne der Studienteilnehmer zu den sechs bis sieben Prozent gehörten, deren Proteinsignaturen an einem Ende der biologischen Altersverteilung lagen. "Extrem jugendliche" Gehirne fielen in die sechs bis sieben Prozent am anderen Ende. "Das Gehirn ist der Wächter der Langlebigkeit. Wenn Sie ein altes Gehirn haben, ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben höher. Wenn Sie ein junges Gehirn haben, werden Sie wahrscheinlich länger leben", erklärt Wyss-Coray.

Die Auswertung der Daten zeigte: Das Risiko mit einem extrem gealterten Gehirn für die Entwicklung einer Alzheimer-Erkrankung war 3,1-mal so stark wie bei einer Person mit einem normal gealterten Gehirn. Darüber hinaus sei das Gehirnalter der beste einzelne Prädiktor für die Gesamtsterblichkeit, so Wyss-Coray. Ein extrem gealtertes Gehirn erhöhe das Sterberisiko der Personen über einen Zeitraum von etwa 15 Jahren um 182 Prozent, während bei Personen mit einem extrem jungen Gehirn das Sterberisiko im gleichen Zeitraum insgesamt um 40 Prozent sinke.

Ein zusätzlicher Schutzmechanismus ergab sich aus einem extrem jungen Immunsystem. Dieses und ein extrem junges Gehirn verminderten das Sterberisiko um 56 Prozent. Zudem wurden einige geschlechtsspezifische Unterschiede bei den Altersunterschieden der Organe festgestellt: Männer haben demnach ältere Nieren, Immunsysteme und Därme und Frauen älteres Fettgewebe, Arterien und Herzen.

Auch Ergebnisse ohne Sinn

Es gab aber auch Assoziationen, die aus heutiger Sicht medizinisch keinen Sinn ergeben. So erkrankten beispielsweise Personen mit jungen Blutgefäßen häufiger an Diabetes Typ 2, COPD und chronischen Lebererkrankungen als Personen mit normal gealterten Blutgefäßen. Die Forschenden, deren Ergebnisse im Fachmagazin "Natur Medicine veröffentlicht wurden, sind sich im Klaren darüber, dass es weiterer Forschung bedarf, bevor man mit ihrem Verfahren das Alter von Organsystemen bestimmen kann. Sie sind jedoch überzeugt davon, dass ihr Analysetool bald über Forschungszwecke hinaus zum Einsatz kommen wird.

"Das ist im Idealfall die Zukunft der Medizin", sagt Wyss-Coray. "Heute geht man zum Arzt, weil etwas schmerzt, und der schaut, was kaputt ist. Wir versuchen, von der Krankenpflege zur Gesundheitsfürsorge überzugehen und einzugreifen, bevor Menschen organspezifische Erkrankungen bekommen."