Aufbau eines neuen NetzwerksRakete setzt Berliner Nano-Satelliten aus

Nachdem erfolgreichen Start einer Sojus-Rakete setzt diese vier kleine Satelliten gleichzeitig aus. Die High-Tech-Würfel im All kommen aus Deutschland. Mit dem Quartett sollen neue Wege der Kommunikations- und Datenübertragung gegangen werden.

Mit dem erfolgreichen Start einer Sojus-Rakete und der Kontaktaufnahme zu den ausgesetzten Satelliten scheint die Pannenserie des neuen Raumfahrtbahnhof Wostotschny endlich durchbrochen. Der Start sei "ohne Pannen" erfolgt, teilte die russische Weltraumbehörde Roskosmos mit. Unter den elf Satelliten sind auch vier sogenannte Nano-Satelliten aus Deutschland.

Die über fünf Jahre am Institut für Luft- und Raumfahrt der Technischen Universität Berlin entwickelten und gebauten Kleinsatelliten wurden in einer Höhe von zirka 580 Kilometern über der Erde exakt im Abstand von zehn Sekunden nacheinander im All ausgesetzt. Die hohe Präzision beim Auswurf war grundlegend für das Gelingen der Mission, da die Nano-Satelliten über keinen eigenen Antrieb verfügen und sich allein durch natürliche Drift langsam und gleichmäßig voneinander entfernen.

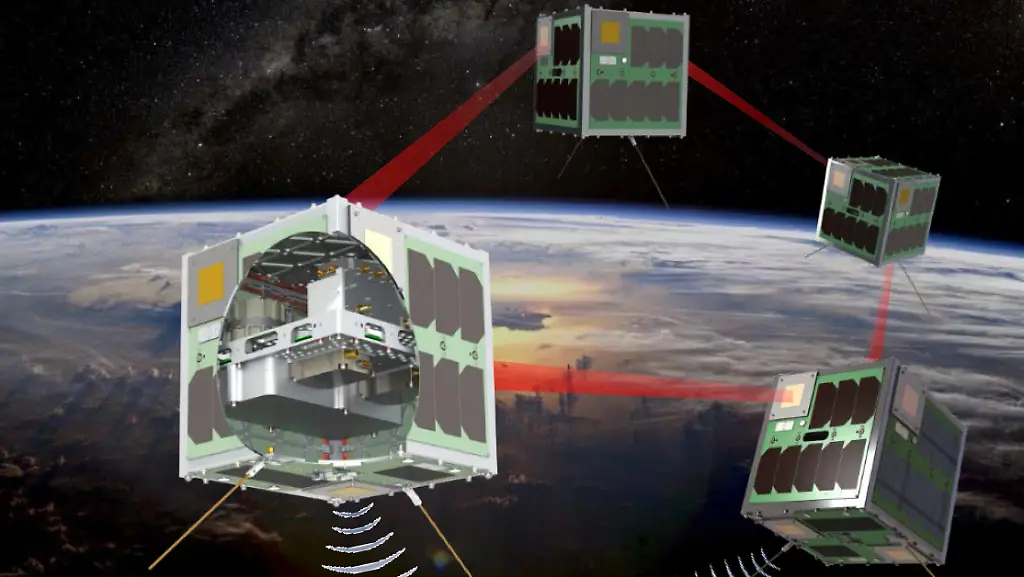

Die würfelförmigen Klein-Satelliten haben eine Kantenlänge von 24 Zentimetern und das Gewicht von knapp neun Kilogramm. Die Forscher in Berlin konnten bereits Kontakt zu ihnen aufnehmen, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt mitteilte. Die Nano-Satelliten sollen als Teil eines Kleinschwarms das sogenannte "S-Net", ein Netzwerk für kooperierende Satelliten, bilden. Sie haben die Aufgabe, mindestens ein Jahr lang auch untereinander zu kommunizieren. Durch das Weltraumnetzwerk, das auf diese Weise entsteht, sollen Informationen gezielter ausgetauscht werden können, so dass eine höhere örtliche und zeitliche Abdeckung als bisher mit größeren Einzelsatelliten auf der Erdoberfläche machbar ist.

Sofortverarbeitung von Daten möglich

"In der bisher üblichen Satellitenkommunikation im niederen Erdorbit werden anfallende Rohdaten bei einem Überflug über Bodenstationen mit einer Verzögerung von mehreren Stunden zur Erde gesendet, prozessiert, archiviert und verteilt", erklärt Projektleiter Zizung Yoon in einem Bericht der Universität. Die Auslieferung von Datenprodukten dauert meist ein bis mehrere Tage. Aber gerade bei möglichen Anwendungsgebieten in der Frühwarnung und des Katastrophen-Monitorings wäre ein Zeitgewinn durch Sofortverarbeitung im Orbit und die Kommunikation von Satellit zu Satellit bis zur nächsten Bodenstation ein großer Gewinn. Zudem könnte ein eventueller Ausfall eines einzelnen Satelliten innerhalb eines autonomen Netzwerks besser kompensiert werden.

Für die Kommunikation untereinander und den Datenaustausch mit der Bodenstation während der einjährigen Mission wurden die vier Satelliten mit je einem neu entwickelten netzwerkfähigen Funkgerät, genannt S-Link, ausgestattet. Das Gerät verwendet S-Band Frequenzen und moderne Übertragungsverfahren, um eine hohe Datenrate bei möglichst geringem Energieverbrauch zu erzielen. Es erreicht Datenraten von circa 6000 Kilobits pro Minute bei Entfernungen bis maximal 400 Kilometern. Das entspricht etwa der Übertragung einer Datenmenge von drei bedruckten DIN-A4-Seiten in jeder Sekunde und ist für Nanosatelliten bislang unerreicht.

Der dritte Start vom Weltraumbahnhof Wostotschni ist für die TU Berlin die 13. Weltraummission.