Doch kein Asteroideneinschlag So kam es zum Mondgesicht

01.10.2014, 19:50 Uhr

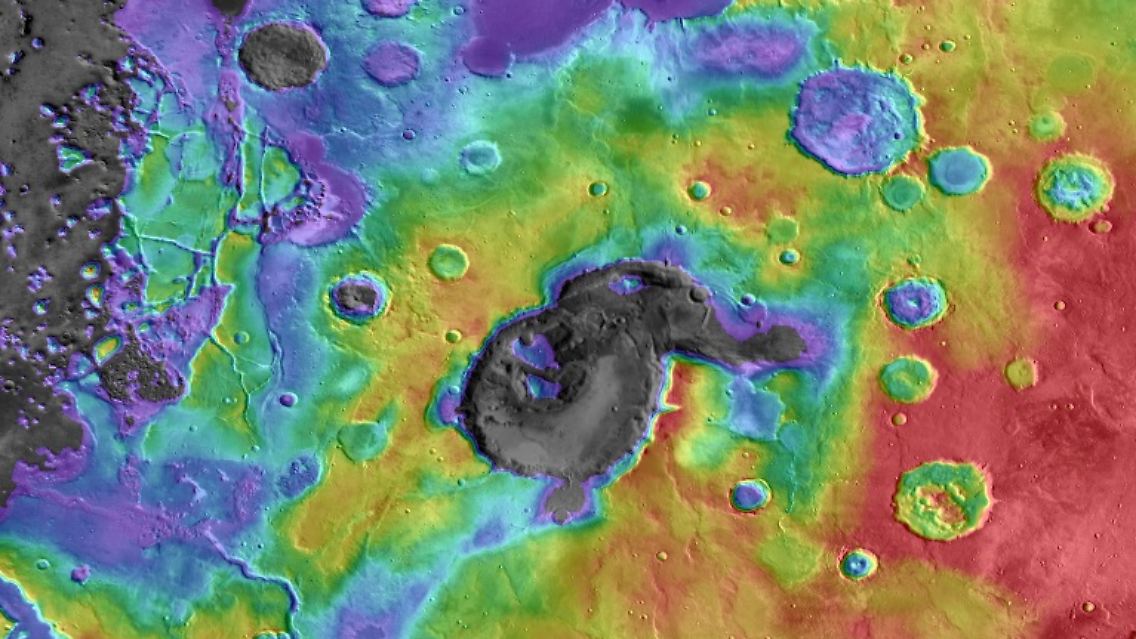

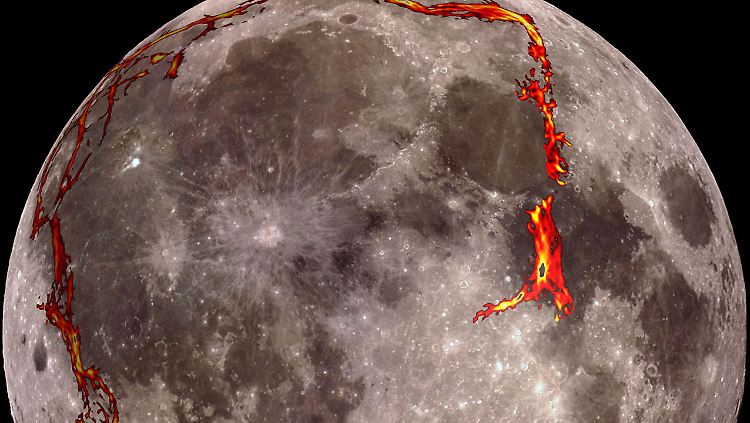

Hier verdeutlicht: das rechteckige Muster, das die Forscher aufgespürt haben.

(Foto: picture alliance / dpa)

Ein Blick auf den Vollmond und schon kann man es deutlich erkennen: ein Gesicht; das Gesicht vom "Mann im Mond". Seine Entstehung erklärte man bislang oft mit einem Asteroideneinschlag. Doch nun sind Astronomen zu einem anderen Ergebnis gekommen.

Der "Mann im Mond" ist wahrscheinlich das Ergebnis vulkanischer Prozesse auf dem Erdtrabanten. Das legt die Entdeckung einer gigantischen rechteckigen Struktur unter der Mondoberfläche nahe. Die Erkenntnisse aus der US-Mondmission "Grail" widerlegen damit die weit verbreitete Vorstellung, dass der Oceanus Procellarum, der "Ozean der Stürme", durch einen Asteroideneinschlag entstanden ist.

Der Oceanus Procellarum ist das größte der sogenannten Maria auf dem Mond. Die dunklen Basins, die von frühen Beobachtern für Meere (lateinisch "maria") gehalten wurden, gelten als magmagefüllte Einschlagkrater. Der Oceanus Procellarum, in dem manche Menschen einen großen Teil eines Mondgesichts erkennen, hat eine Nord-Süd-Ausdehnung von rund 2500 Kilometern. Manche Theorien gehen davon aus, dass es sich beim Oceanus Procellarum um den größten Einschlagkrater auf dem Mond handelt. Andere sehen das große Basin als Ergebnis vulkanischer Prozesse. Die Auswertung der "Grail"-Daten, die das Forscherteam um Jeffrey Andrews-Hanna von der Colorado School of Mines in Golden im britischen Fachblatt "Nature" präsentiert, stützen diese These.

"Neues Kapitel der Mondgeschichte"

Mit den "Grail"-Zwillingssonden haben die Forscher die Gravitation des Erdtrabanten genau vermessen. Durch Schwerkraftschwankungen lassen sich unterirdische Strukturen aufspüren bei denen sich die Dicke der Mondkruste ändert. Die Auswertung zeigt ein riesiges Rechteck von ungefähr 2600 Kilometern Durchmesser, das sich in weiten Teilen mit dem Oceanus Procellarum überlappt. "Dieses rechteckige Muster von Schwerkraftanomalien war völlig unerwartet", erläutert Andrews-Hanna.

Möglicherweise sei die Struktur das Ergebnis einer schnellen Abkühlung, bei der sich das Gestein schneller zusammengezogen habe als in der Umgebung, schreiben die Wissenschaftler. Dadurch könnten Brüche in der Oberfläche entstanden sein, die als Kanäle für geschmolzenes Gestein gedient hätten, wie das an der Studie beteiligte Massachusetts Institute of Technology (MIT) erläutert. Eine Simulation des Schwerkraftmusters in diesem Szenario passe zu den "Grail"-Messungen. "Unsere Schwerkraftdaten eröffnen ein neues Kapitel der Mondgeschichte, in dem der Mond ein dynamischerer Ort war als die Kraterlandschaft nahelegt, die heute mit bloßem Auge sichtbar ist", unterstreicht Andrews-Hanna. "Um die Ursachen dieses neu entdeckten Musters von Schwerkraftanomalien und seine Bedeutung für die Geschichte des Mondes zu verstehen, sind jedoch weitere Arbeiten nötig."

Quelle: ntv.de, asc/dpa