"Gaskammer? Weiß ich nichts von" Auschwitz-Ankläger wird Kinoheld

08.11.2014, 14:45 Uhr

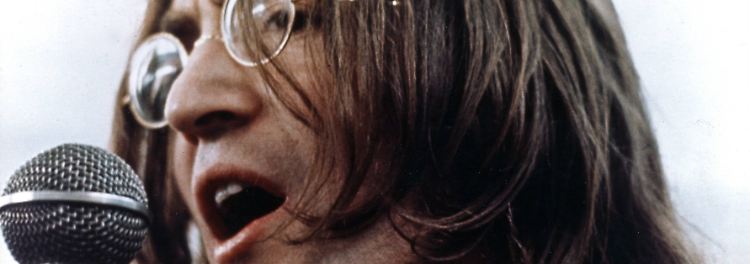

"Im Labyrinth des Schweigens": Der junge Staatsanwalt Johann Radmann (Alexander Fehling) bei seiner Recherche nach Nazi-Verbrechern.

(Foto: Heike Ulrich / CWP Film / Universal Pictures)

Wie es zu dem größten Strafprozess der deutschen Nachkriegsgeschichte kam, ist Gegenstand des hervorragenden Kinofilms "Im Labyrinth des Schweigens". Der von Alexander Fehling verkörperte junge Staatsanwalt Johann Radmann basiert auf Gerhard Wiese, der mit zwei Kollegen von 1963 bis 1965 die Anklage vertreten hatte. Der 86-Jährige erinnert sich im Gespräch mit n-tv.de an den Prozess, der Geschichte schrieb.

n-tv.de: Herr Wiese, was wussten Sie Anfang der 60er-Jahre von Auschwitz, bevor Sie mit dem Prozess befasst waren?

Gerhard Wiese: Auschwitz war mir als KZ wie andere auch bekannt. Aber nicht Einzelheiten, wie ich sie dann später bei meiner Arbeit kennengelernt habe.

Bedeutete der Prozess für Sie in erster Linie die strafrechtliche Verfolgung von 22 potenziellen Mördern oder sollte er auch eine moralische Botschaft übermitteln?

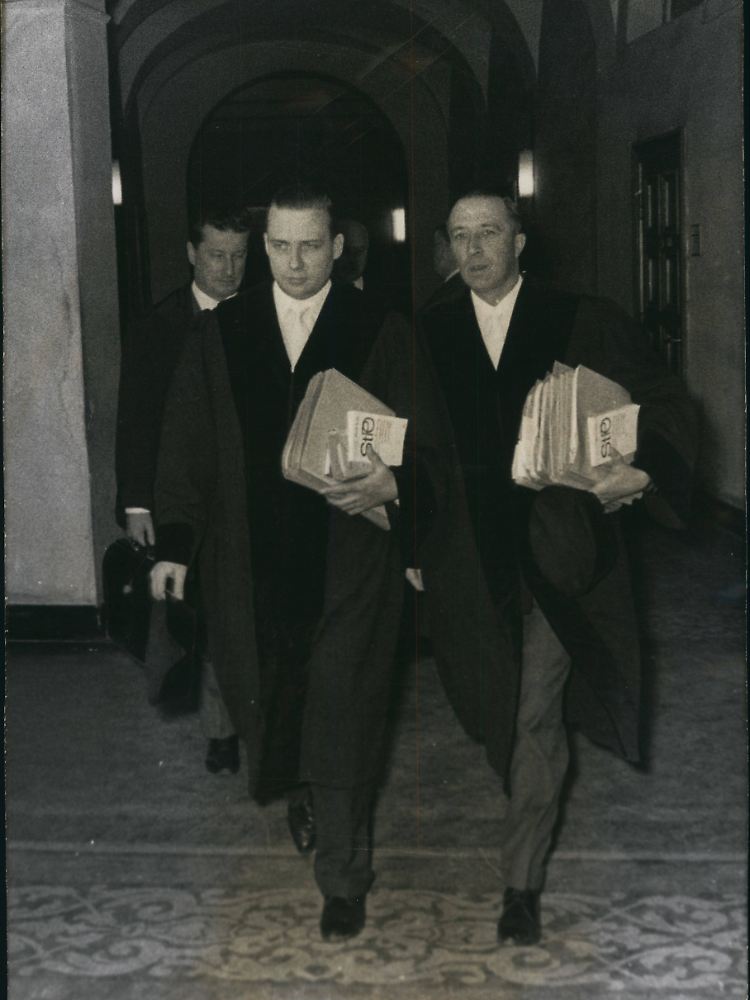

Gerhard Wiese (l.) mit seinem Kollegen Zack 1965 im Gericht in Frankfurt/Main.

(Foto: imago/ZUMA/Keystone)

Zunächst mal war es für uns ein Strafverfahren. Welche Bedeutung das Verfahren dann im Laufe der Zeit gewonnen hat, war für mich nicht ganz so vorauszusehen. Es war das Anliegen von Generalstaatsanwalt Bauer, ein großes Verfahren durchzuführen, damit die Welt draußen sieht, dass die deutsche Justiz dazu in der Lage ist. Ihm kam es aber auch sehr wesentlich darauf an, dass mit Rechtskraft des Urteils ein für allemal festgestellt ist, was für Dinge in Auschwitz geschehen sind. Dass dort maschinell, industriebetriebsmäßig Menschen vernichtet worden sind. Und keiner mehr sagen konnte, es gab keine Gaskammer, es gab kein Lager Birkenau. Dieses Urteil steht in der Welt und wer sich mit diesen Dingen befasst, wird immer wieder darauf zurückgreifen.

Der erste Zeuge, der Auschwitz-Überlebende Otto Wolken, hat vor Gericht gesagt, er habe erlebt, wie Millionen Menschen ermordet worden seien. Und doch dürfe man nicht das Gefühl dafür verlieren, was ein einziges Menschenleben bedeute. War das auch Ihre Haltung während des Prozesses?

Ja, natürlich. Dass das Ganze, was sich in Auschwitz abspielte, ein Massenmord war, war klar. Aber jedes einzelne Schicksal hat natürlich seine Bedeutung.

Die Staatsanwälte im Film werden von allen Seiten - auch von der Polizei - bei der Jagd auf Nazis behindert und unter Druck gesetzt. Ist Ihnen das auch geschehen?

Nein, Behördenleiter und Richter haben uns nicht behindert. Aber bitte bedenken Sie: "Im Labyrinth des Schweigens" ist ein Spielfilm, keine Dokumentation, da muss nicht alles absolut der Wahrheit entsprechen.

Waren Sie ein wenig das Vorbild für die Hauptfigur? Sie waren ja wie Radmann der jüngste der Staatsanwälte.

Ich sehe Radmann als Mischung zwischen dem Kollegen Kügler und mir. Im Film ist es allerdings Radmann, der den Anstoß gibt zu dem Verfahren und versucht, den Generalstaatsanwalt Bauer zu überzeugen. In Wirklichkeit war es umgekehrt, dass Bauer der entscheidende Mann war, der das Verfahren nach Frankfurt geholt hat.

Sind Sie wie die Hauptfigur irgendwann an einen Punkt gelangt, an dem Sie dem Verfahren am liebsten den Rücken gekehrt hätten, weil Sie das Grauen nicht mehr ertragen haben?

Nein. Es ist ja unsere tägliche Arbeit, mit Strafsachen umzugehen. In diesem Fall war das natürlich konzentriert Mord und Totschlag. Und wenn man das tagtäglich vor Augen hat, tritt eine gewisse Routine ein. Psychologen haben mir das erklärt: Es ist ein Schutz des Körpers, der das nicht alles an sich ranlässt. Es entsteht eine innere Distanz. Es war Gott sei Dank auch so: Wenn man aus dem Verhandlungssaal rauskam, wurde man wieder zurückgeführt in die Gegenwart mit überfüllten Straßenbahnen, war wieder mitten im Leben drin. Das hat mir sehr geholfen, die Dinge zu ertragen.

Staatsanwalt Radmann (Alexander Fehling) sucht in einem Archiv nach den Namen der Auschwitz-Täter.

(Foto: dpa)

Waren Sie mit den Urteilssprüchen zufrieden?

Nein. Wir hatten für alle lebenslänglich beantragt und das Gericht hat nach der alten Rechtsprechung damals gesagt: Kann man die Schuld eines Täters beweisen, wird er verurteilt, können wir die Schuld nicht beweisen, dann muss er freigesprochen werden. Und deswegen haben wir ja auch zwei oder drei Freisprüche in dem Verfahren. Der BGH hat das bestätigt. Wir hatten eine Art "Einheitstheorie" vertreten, laut der jeder, der in Auschwitz tätig war - egal, in welcher Funktion - seinen Beitrag zu diesem Vernichtungsbetrieb und damit Beihilfe geleistet hat. Beim Urteil gegen Demjanjuk ist das Landgericht München (2011, Anm.d.Red.) unserer Auffassung gefolgt.

Herr Wiese, abschließend die Frage: Mit welchem Gefühl gucken Sie dieser Tage Nachrichtenbilder von grölenden und randalierenden Rechtsradikalen in deutschen Innenstädten?

Die Leute sind unbelehrbar. Ich weiß nicht, warum beispielsweise regelmäßig zum Todes- oder Geburtstag von Rudolf Heß eine Abordnung auf den Friedhof zieht oder sich jetzt die Hooligans und die Rechtsradikalen zusammentun gegen die Salafisten. Was da in den Köpfen vorgeht, ist für mich schwer nachvollziehbar. Das hat mit Vernunft wohl alles wenig zu tun.

Mit Gerhard Wiese sprach Nina Jerzy

Tonbandmitschnitte des 1. Frankfurter Auschwitz-Prozesses sind auf der Seite auschwitz-prozess.de gesammelt.

Quelle: ntv.de