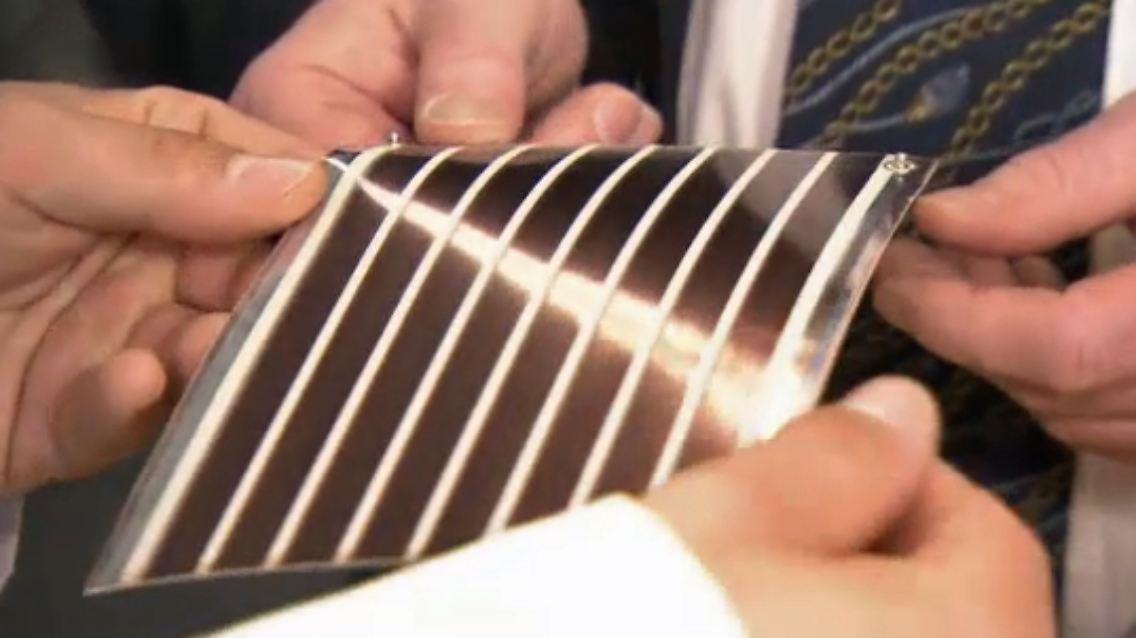

Das ist sie: die Weltrekordzelle mit dem Rekord-Wirkungsgrad von 46 Prozent.

(Foto: ©Fraunhofer ISE/Foto Alexander Wekkeli)

Strom aus Solarenergie spielt in Deutschland noch eine Nebenrolle. Doch Forscher weltweit tüfteln daran, die Leistung der Zellen - ihren Wirkungsgrad - deutlich zu erhöhen. Ein deutsch-französisches Team hält dabei derzeit den Weltrekord.

Die Kraft der Sonne ist schier unerschöpflich. Sie könnte die Energiewende in Deutschland vorantreiben, gäbe es da nicht ein Problem: Solarzellen, die Sonnenlicht in Strom umwandeln, sind bisher noch sehr ineffizient. Derzeit liegt der Wirkungsgrad von Silizium-Solarmodulen auf dem heimischen Dach gerade mal bei durchschnittlich 16 Prozent. Kein Wunder, dass sie bisher eine untergeordnete Rolle im Energiemix spielen: Trotz finanzieller Anreize betrug im Jahr 2014 der Anteil der Solarenergie in Deutschland am Gesamtstromverbrauch gerade mal sieben Prozent.

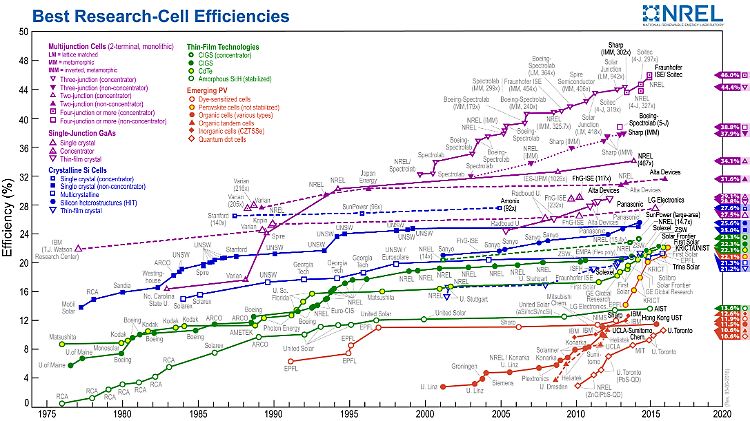

Das Wettrennen um den Wirkungsgrad dokumentiert das National Renewable Energy Laboratory (NREL) aus den USA.

(Foto: NREL)

Weltweit arbeiten Forscher jedoch dran, die Solarzellen von ihrem Image als teuren Stromlieferant zu befreien. Es ist ein regelrechtes Wettrennen im Gange um die neue Super-Solarzelle. Diese soll einen hohen Wirkungsgrad haben und gleichzeitig günstig sein. Dabei verfolgen Forscher und Konzerne unterschiedliche Ansätze mit verschiedenen Materialien. Das Nationale Labor für Erneuerbare Energien (NREL) in den USA führt genau Buch über diesen Wettlauf. Und der derzeitige Stand zeigt Champions, Verlierer, Außenseiter und Emporkömmlinge, die das Feld von hinten aufrollen.

Der größte Verlierer: Silizium. Der Platzhirsch auf dem Markt sind Solarzellen aus Silizium. Bei mehr als 90 Prozent aller installierten Anlagen weltweit sind sie zu finden. Doch was die Verbesserung des Wirkungsgrades angeht, gehört die Silizium-Zelle zu den Verlierern. Zwar zählte sie bis in die 90er Jahre mit einem Wirkungsgrad von damals rund 20 Prozent noch zu den Spitzenreitern. Heute jedoch ist sie gerade noch im Mittelfeld. Auch neueste Produkte erreichen maximal 25 Prozent. Lediglich ein neuer Zellentypus von Panasonic lag zuletzt etwas drüber. Dafür sind Siliziumzellen bewährt und verbilligen sich kontinuierlich. Im kommenden Jahr sollen sie auf 0,36 Dollar pro Watt fallen, glauben die Ökoenergie-Analysten von GTM Research. Ab diesem Preis könnte Photovoltaik – je nach Standort – mit fossilen Brennstoffen mithalten.

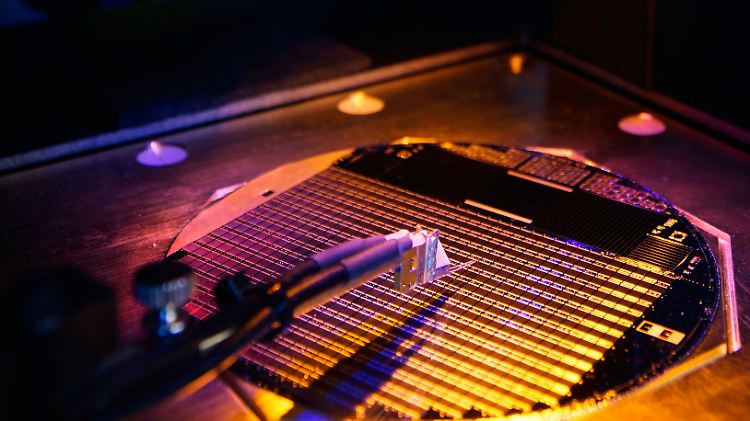

Der Verfolger: Dünnschicht-Solarzellen. In den vergangenen Jahren zeigte eine andere Variante der Solarzelle eine starke Verbesserung ihrer Leistung: die Dünnschicht-Solarzellen. Sie basieren auf Cadmium-Tellurid oder Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid (CIGS) - hört sich sperrig an, ist aber vor allem eines: unglaublich dünn. Teilweise weisen sie nur ein Hundertstel der Dicke von Siliziumzellen auf. Das spart Material und damit Kosten. Zu Beginn der Forschungsarbeiten waren die Wirkungsgrade unterirdisch und lagen bei rund acht Prozent. Doch die Dünnschicht-Hersteller haben die Effizienz zuletzt deutlich in die Höhe getrieben. Sowohl Cadmium-Tellurid- als auch CIGS-Zellen erreichen im Labor nun bis zu 23 Prozent. Dünnschichtzellen sind bereits seit den 80er Jahren auf dem Markt, hatten zuletzt aber einen Marktanteil von gerade mal zehn Prozent. Dazu hat die Technik noch ein spezielles Problem: Cadmium ist sehr giftig. First Solar, einer der größten Hersteller, verweist jedoch auf die günstige Kohlendioxid- und Energiebilanz bei der Produktion.

Der Durchstarter: Perowskit. Einen rasanten und steilen Aufstieg in die Oberliga der Solarzellen haben jene aus Perowskit hinter sich. Perowskite sind alle Materialien, die eine bestimmte kubische Kristallstruktur aufweisen. Obwohl Perowskite schon lange bekannt sind, begann erst zwischen 2006 und 2008 die Forschung an Solarzellen. Nach anfänglich enttäuschenden Resultaten von gerade mal zwei Prozent Wirkungsgrad konnte dieser jedoch in vergleichsweise kurzer Zeit drastisch erhöht werden, was in der Branche als Sensation gilt. Mittlerweile haben Forscher aus Korea im März dieses Jahres schon 22 Prozent erreicht. Der Vorteil der Perowskit-Zellen: Sie sind günstiger und einfacher herzustellen als Silizium-Zellen. Der Watt-Preis könnte bei einer Massenproduktion bei gerade mal 10 US-Cent liegen. Bis zur Marktreife der Perowskit-Zellen könnte sich der Preisvorteil aber wieder ausgeglichen haben. Weiterer Nachteil: Bisher beinhalten die Perowskit-Solarzellen unter anderem Blei - das giftig ist.

Die Experimentellen: Quantenpunkt- und organische Solarzelle. Sie sind noch im Frühstadium ihrer Entwicklung und können, was ihre Leistung betrifft, noch nicht mit den etablierten Techniken mithalten. Quantenpunkt-Solarzellen wurden von der University of Toronto immerhin bis auf fast 11 Prozent Wirkungsgrad gezüchtet. Sie arbeiten mit Nanopartikeln und versprechen theoretische Werte von mehr als 40 Prozent - sollen gleichzeitig wesentlich günstiger in der Herstellung sein als Silizium-Zellen sein. Gleiches gilt für Solarzellen aus organischen Verbindungen, also Kunststoffen. Bei ihrem Wirkungsgrad liegen sie derzeit aber in einem ähnlich niedrigen Bereich wie ihre Quantenpunkt-Pendants - die beste organische Solarzelle erreichte im Labor 11,5 Prozent.

Der Champion: Mehrfachsolarzelle. Sie sind die Stars unter den Solarzellen und in Sachen Wirkungsgrad spielen sie in einer anderen Liga. Mehrfachsolarzellen sind wie ein Sandwich aus verschiedenen Materialien aufgebaut - unter anderem aus Perowskiten, Silizium oder Dünnschichtzellen. Jede Schicht absorbiert dabei einen bestimmten Wellenbereich des Lichts. Im Ergebnis holen Mehrfachsolarzellen wesentlich mehr Energie aus derselben Fläche heraus als ihre Mitbewerber. Der Rekord-Wirkungsgrad wurde Ende 2014 von einem deutsch-französischen Entwicklerteam erreicht und liegt bei sagenhaften 46 Prozent. Die eingesetzte Zelle besteht aus vier unterschiedlichen Schichten, eine optische Linse konzentriert zudem das Sonnenlicht auf sie. Die Nachteile: Mehrfachsolarzellen verwenden auch Germanium-Substrate, die teuer sind. Ein weiterer Nachteil: Besonders jene Zellen, die auf konzentriertes Sonnenlicht setzen, sind nur in Gegenden mit viel direkter Sonnenstrahlung einsetzbar, wie etwa Südeuropa oder Nordafrika.

Quelle: ntv.de